Introdução

Durante a maior parte da história da humanidade, acreditava-se que a Terra ocupava o centro do universo. Essa concepção geocêntrica, defendida por filósofos como Aristóteles e formalizada por Ptolomeu no século II, influenciou não apenas o pensamento científico da Antiguidade e da Idade Média, mas também moldou profundamente a filosofia, a teologia e a cultura ocidental. O universo era visto como uma grande esfera harmônica, com a Terra imóvel no centro e os astros girando ao seu redor em esferas perfeitas e imutáveis. Essa ideia, embora limitada em termos de precisão astronômica, encaixava-se bem na visão de mundo teocêntrica dominante, onde o ser humano era a figura central da criação divina.

Foi nesse contexto que surgiu Nicolau Copérnico (1473–1543), um clérigo, matemático e astrônomo polonês que, ao desafiar o paradigma vigente, provocou uma das mais profundas transformações da história do pensamento: a Revolução Heliocêntrica. Ao propor que o Sol, e não a Terra, ocupava o centro do universo, Copérnico lançou as bases de uma nova astronomia e, com ela, uma nova forma de compreender o nosso lugar no cosmos.

Copérnico não foi o primeiro a considerar a possibilidade de um universo heliocêntrico. Na Grécia Antiga, filósofos como Aristarco de Samos já haviam sugerido algo semelhante, mas suas ideias foram rapidamente esquecidas. O diferencial de Copérnico foi a sistematização matemática e a argumentação lógica que ofereceu para sustentar sua teoria. Com a publicação da obra De revolutionibus orbium coelestium (Sobre as Revoluções das Esferas Celestes) em 1543, pouco antes de sua morte, ele apresentou ao mundo uma cosmologia alternativa que, embora inicialmente recebida com ceticismo, desencadearia uma verdadeira revolução intelectual.

A importância da Revolução Heliocêntrica não pode ser subestimada. Mais do que uma simples mudança na disposição dos astros, ela marcou o início de um novo método de investigação científica baseado na observação, na razão e no questionamento da autoridade. A obra de Copérnico abriu caminho para astrônomos como Galileu Galilei e Johannes Kepler, que ampliariam e refinariam seus conceitos. Posteriormente, com Isaac Newton, essa nova visão do universo ganharia uma base física sólida, transformando radicalmente o entendimento da natureza.

A mudança de paradigma proposta por Copérnico teve ainda implicações filosóficas e culturais profundas. Ao deslocar a Terra do centro do universo, ele também deslocou o ser humano de sua posição privilegiada na criação. Essa descentralização provocou desconforto em muitos setores da sociedade e, não por acaso, gerou tensão com a Igreja, que via na teoria heliocêntrica uma ameaça à sua autoridade doutrinária. No entanto, foi justamente esse abalo nas estruturas tradicionais que permitiu o florescimento de uma nova era de descobertas — o início da ciência moderna.

Este artigo propõe-se a explorar com profundidade o impacto da teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, analisando seu contexto histórico, seus fundamentos científicos e suas repercussões duradouras na forma como percebemos o universo. Através dessa jornada, será possível compreender por que Copérnico é considerado um dos grandes pilares da revolução científica e como sua ousadia intelectual continua a inspirar gerações de pensadores e cientistas até os dias de hoje.

Em um mundo cada vez mais pautado pela tecnologia e pelo conhecimento científico, revisitar as origens desse movimento é essencial para entendermos como o espírito crítico e a busca pela verdade transformaram não apenas a astronomia, mas também a própria natureza da investigação humana. Copérnico nos ensinou que, ao olhar para o céu com novos olhos, podemos descobrir muito mais do que apenas estrelas — podemos encontrar novas formas de pensar, de questionar e de compreender a realidade.

O Mundo Antes de Copérnico

Antes de Nicolau Copérnico apresentar seu modelo heliocêntrico, o entendimento predominante sobre o universo era fundamentado na ideia de que a Terra ocupava o centro de tudo. Essa visão, conhecida como modelo geocêntrico, foi articulada de forma sistemática pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu no século II d.C., em sua obra mais influente, o Almagesto. Segundo esse modelo, o universo era composto por esferas cristalinas nas quais os planetas, o Sol, a Lua e as estrelas estavam fixos, todos girando ao redor de uma Terra estática e imutável.

No modelo ptolomaico, cada corpo celeste movia-se em círculos perfeitos — chamados epiciclos — que, por sua vez, giravam ao longo de outros círculos maiores, chamados deferentes. Essa complexa combinação de movimentos circulares servia para explicar as irregularidades observadas no céu, como o movimento retrógrado dos planetas. Embora artificial e matematicamente complicado, esse sistema funcionava razoavelmente bem para prever posições planetárias, o que o tornou amplamente aceito e utilizado durante mais de mil anos.

A aceitação do modelo geocêntrico não se baseava apenas em observações astronômicas. Ele estava profundamente enraizado na tradição filosófica e teológica da época. A filosofia de Aristóteles, muito influente durante a Antiguidade e a Idade Média, afirmava que a Terra, por ser composta de matéria pesada e imperfeita, naturalmente ocupava o centro do universo. Já os céus, compostos de éter — uma substância pura e incorruptível —, eram considerados perfeitos e eternos, em constante movimento circular.

Essa concepção cosmológica estava alinhada com os ensinamentos da Igreja Cristã, que adotou o modelo aristotélico-ptolomaico como compatível com a narrativa bíblica. A centralidade da Terra era interpretada não apenas como uma descrição física, mas também como uma afirmação simbólica da importância do ser humano na criação divina. Assim, questionar o modelo geocêntrico era, indiretamente, questionar a doutrina religiosa e a ordem estabelecida.

No entanto, por mais aceito que fosse, o sistema ptolomaico apresentava sérias limitações. Sua complexidade crescia a cada tentativa de ajustá-lo às observações astronômicas cada vez mais precisas. A necessidade de adicionar múltiplos epiciclos para explicar anomalias tornava o modelo cada vez mais intricado e menos elegante do ponto de vista matemático. Além disso, algumas inconsistências observacionais — como as variações no brilho e no tamanho aparente dos planetas — eram difíceis de explicar sob uma Terra estacionária no centro do cosmos.

Outro problema do modelo ptolomaico era sua incapacidade de oferecer uma explicação convincente para certos fenômenos, como os equinócios, os eclipses e as variações sazonais, que exigiam constantes ajustes e correções ad hoc. Essas limitações tornavam evidente, para os astrônomos mais atentos, que algo estava fundamentalmente errado na forma como o universo era compreendido. Ainda assim, o modelo perdurou, em parte pela ausência de alternativas sólidas e, em parte, pela autoridade cultural e religiosa que o sustentava.

Foi nesse cenário de rigidez intelectual, mas também de inquietação silenciosa, que começaram a surgir dúvidas e hipóteses alternativas. Embora alguns pensadores medievais, como Nicolau de Cusa e certos astrônomos islâmicos, tenham cogitado ideias não totalmente alinhadas ao geocentrismo estrito, essas propostas não obtiveram grande impacto. O modelo ptolomaico, apesar de suas falhas, ainda era considerado o melhor disponível — até que Copérnico apresentou uma nova maneira de ver o cosmos, tão simples quanto ousada: o Sol, e não a Terra, deveria ocupar o centro do universo.

Em retrospectiva, o mundo antes de Copérnico era um mundo de certezas aparentes, sustentadas por tradições milenares e por instituições que resistiam à mudança. Mas as falhas internas do modelo geocêntrico e os avanços silenciosos na matemática e na observação astronômica prepararam o terreno para a ruptura. O que viria a seguir não seria apenas uma mudança de mapas celestes, mas uma revolução no próprio modo de pensar sobre o lugar do ser humano no universo.

A Vida e Formação de Nicolau Copérnico

Nicolau Copérnico nasceu em 19 de fevereiro de 1473, na cidade de Toruń (Thorn, em alemão), localizada na região da Prússia Real, então parte do Reino da Polônia. Oriundo de uma família de comerciantes abastados, Copérnico perdeu o pai ainda na infância. Após essa perda, ele passou a viver sob a tutela de seu tio materno, Lucas Watzenrode, um influente cônego e futuro bispo de Vármia, que desempenhou um papel fundamental em sua educação e carreira eclesiástica.

A formação acadêmica de Copérnico foi vasta e multidisciplinar, refletindo o espírito renascentista de sua época. Em 1491, ele ingressou na Universidade de Cracóvia, uma das mais renomadas da Europa Central, onde teve seu primeiro contato mais profundo com a matemática e a astronomia. Ali, ele estudou o modelo geocêntrico ptolomaico e teve acesso a traduções de obras gregas e árabes que alimentavam o debate científico da época.

Após completar seus estudos iniciais, Copérnico seguiu para a Itália, o centro intelectual e artístico da Renascença, onde continuou sua formação. Em 1496, matriculou-se na Universidade de Bolonha, onde estudou direito canônico, seguindo os planos de seu tio que desejava vê-lo ocupar uma posição elevada dentro da Igreja. Entretanto, foi em Bolonha que Copérnico conheceu Domenico Maria Novara, um astrônomo que se tornou seu mentor e o introduziu de forma mais aprofundada ao estudo dos astros.

A convivência com Novara foi decisiva. Juntos, realizaram observações astronômicas e questionaram, com espírito crítico, as limitações do modelo ptolomaico. Essa fase marcou o início de uma transição importante na mente de Copérnico — da aceitação do paradigma geocêntrico para uma reflexão mais ousada sobre o posicionamento dos corpos celestes.

Em 1501, Copérnico transferiu-se para Pádua, outro centro de saber da época, onde se dedicou a estudos em medicina e direito civil. Lá, adquiriu conhecimentos médicos que mais tarde aplicaria no atendimento à comunidade de Vármia, e também aprofundou seus estudos em matemática, geografia e humanidades clássicas. Em 1503, obteve seu doutorado em direito canônico pela Universidade de Ferrara. O escopo abrangente de seus estudos o moldou como um verdadeiro “homem renascentista”, com habilidades que iam muito além da astronomia.

Ao retornar à Polônia, Copérnico assumiu um cargo de cônego na catedral de Frauenburg (atualmente Frombork), onde passou boa parte do restante de sua vida. Embora sua posição clerical não exigisse ordenação sacerdotal, ela lhe proporcionava estabilidade financeira e liberdade para se dedicar à pesquisa e à escrita. Nesse período, ele também serviu como administrador, médico e diplomata — sempre mantendo a astronomia como uma paixão constante, cultivada em silêncio e com rigor.

Copérnico viveu em uma época de transição intelectual, em que os conhecimentos clássicos estavam sendo revisitados com um novo olhar, graças ao Humanismo Renascentista. Ele teve acesso a obras gregas e árabes traduzidas recentemente, o que lhe permitiu estudar autores como Aristarco de Samos — um pensador da Antiguidade que já havia proposto um universo heliocêntrico. Embora as ideias de Aristarco tenham sido amplamente ignoradas por séculos, é possível que tenham deixado uma marca importante na mente investigativa de Copérnico.

Além disso, ele se inspirou em pensadores medievais e astrônomos islâmicos, cujas técnicas e observações foram fundamentais para a crítica ao modelo ptolomaico. A tradição matemática de Al-Battani e as melhorias trigonométricas de estudiosos como Al-Zarqali influenciaram sua metodologia e sua busca por maior precisão nas tabelas astronômicas.

Outro aspecto importante foi a valorização do rigor lógico e da harmonia matemática, princípios que Copérnico herdou da tradição platônica e pitagórica. Ele acreditava que o universo deveria obedecer a uma ordem racional e bela, e que qualquer teoria que o descrevesse deveria refletir essa ordem. Essa busca por elegância e simplicidade foi crucial na formulação de seu modelo heliocêntrico, que ele considerava mais coerente e matematicamente eficiente do que a estrutura complexa de epiciclos que dominava o modelo ptolomaico.

A formação de Copérnico, portanto, foi marcada pela amplitude e pela profundidade. Seu contato com diversas áreas do saber, sua capacidade de síntese e sua independência intelectual permitiram-lhe questionar os alicerces de um modelo milenar e propor uma nova concepção do cosmos. Mais do que um astrônomo, ele foi um pensador que encarnou o espírito inquisitivo e corajoso do Renascimento — e cuja visão ainda ressoa nos fundamentos da ciência moderna.

A Teoria Heliocêntrica

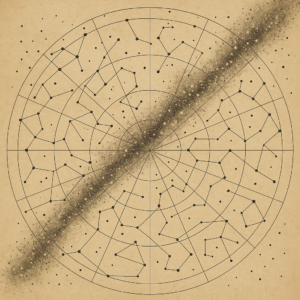

Em 1543, o mundo conheceu uma obra que desafiaria séculos de tradição e abriria caminho para uma nova era na ciência: De revolutionibus orbium coelestium (Sobre as Revoluções das Esferas Celestes), de Nicolau Copérnico. Publicada no mesmo ano de sua morte, essa obra monumental apresentava uma ideia que parecia herética para os padrões da época: o Sol, e não a Terra, ocupava o centro do universo. Essa proposta, aparentemente simples, revolucionou profundamente a astronomia, a filosofia e a visão de mundo ocidental.

A estrutura da obra é meticulosamente organizada. Dividida em seis livros, ela começa com uma introdução matemática e astronômica, na qual Copérnico explica a importância da observação e da precisão no estudo dos céus. Ele então apresenta os fundamentos de sua nova teoria: o Sol ocupa uma posição central, imóvel, enquanto os planetas — incluindo a Terra — giram ao seu redor em órbitas circulares. A Terra, além de orbitar o Sol, gira em torno de seu próprio eixo, explicando assim a sucessão dos dias e noites. Essa rotação também justificava os movimentos aparentes dos astros no céu, que antes eram atribuídos à própria esfera celeste.

O modelo heliocêntrico proposto por Copérnico oferecia uma alternativa radical ao sistema geocêntrico de Ptolomeu, cuja complexidade crescente vinha sendo alvo de críticas. Em vez de múltiplos epiciclos, deferentes e excêntricos, o novo sistema buscava maior simplicidade e ordem. Para Copérnico, a harmonia do universo só poderia ser explicada por um modelo que respeitasse princípios matemáticos mais elegantes e simétricos. Embora ele ainda utilizasse alguns epiciclos para explicar certas irregularidades nos movimentos planetários — uma limitação herdada da crença em órbitas perfeitamente circulares —, o heliocentrismo representava uma visão cosmológica muito mais coesa e racional.

Um dos argumentos centrais de Copérnico era a coerência com as observações astronômicas. Por exemplo, o fato de Vênus e Mercúrio nunca se afastarem muito do Sol no céu era difícil de explicar sob o modelo geocêntrico. No entanto, isso fazia sentido no heliocentrismo, onde ambos os planetas orbitam mais próximos ao Sol do que a Terra. Da mesma forma, os movimentos retrógrados dos planetas exteriores, como Marte e Júpiter, podiam ser explicados naturalmente: eles resultavam da perspectiva da Terra, que se movia em sua própria órbita ao redor do Sol e ocasionalmente “ultrapassava” os outros planetas.

A elegância matemática também era um ponto forte da teoria copernicana. Ao deslocar o centro do universo para o Sol, ele conseguia reorganizar os dados astronômicos em padrões mais simétricos e compreensíveis. Além disso, Copérnico foi um dos primeiros a aplicar com rigor a trigonometria na astronomia, o que permitiu avanços significativos na criação de tabelas planetárias mais precisas.

A recepção inicial da teoria heliocêntrica, no entanto, foi marcada por cautela e ceticismo. Muitos estudiosos da época reconheceram o valor matemático da proposta, mas hesitavam em aceitá-la como uma descrição física real do cosmos. Afinal, aceitar que a Terra se movia ao redor do Sol exigia abandonar não apenas o modelo ptolomaico, mas também uma visão de mundo teológica e filosófica profundamente enraizada. Por esse motivo, De revolutionibus foi inicialmente lida como uma hipótese útil para cálculos astronômicos, mas não como uma verdade literal.

Além disso, Copérnico publicou sua obra de forma bastante cuidadosa. O prefácio do livro, redigido por Andreas Osiander sem o consentimento direto do autor, afirmava que o sistema heliocêntrico era apenas uma ferramenta matemática para simplificar os cálculos e não necessariamente refletia a realidade física. Essa introdução teve o efeito de suavizar o impacto da obra, permitindo que ela circulasse sem causar um escândalo imediato, mas também retardou a aceitação plena do heliocentrismo como modelo verdadeiro do universo.

Apesar da recepção tímida, a semente da revolução científica estava lançada. Copérnico inspirou uma nova geração de astrônomos que desenvolveriam e aperfeiçoariam sua teoria. Tycho Brahe, embora cético em relação ao heliocentrismo, forneceria dados observacionais fundamentais. Johannes Kepler, por sua vez, abandonaria as órbitas circulares e proporia órbitas elípticas, trazendo maior precisão ao modelo. E Galileu Galilei, com suas observações telescópicas, daria suporte empírico direto à teoria copernicana, enfrentando inclusive a oposição da Igreja.

Em retrospecto, De revolutionibus orbium coelestium foi muito mais do que um tratado técnico. Foi um divisor de águas, um marco que redefiniu a posição da humanidade no universo. Ao remover a Terra do centro, Copérnico abriu espaço para uma nova forma de pensar: uma ciência baseada em evidências, na razão e na ousadia de questionar até mesmo as verdades mais estabelecidas. Sua teoria heliocêntrica, embora nascida sob silêncio e prudência, ecoaria pelos séculos seguintes como um dos pilares da revolução científica moderna.

O Impacto da Revolução Heliocêntrica

A Revolução Heliocêntrica iniciada por Nicolau Copérnico não foi apenas uma mudança no modelo astronômico — foi uma transformação profunda na forma como os seres humanos compreendiam seu lugar no universo. Sua teoria colocou o Sol no centro do sistema planetário e a Terra em movimento, desafiando diretamente o paradigma dominante do geocentrismo, que havia sido sustentado por séculos pela filosofia aristotélica e pela doutrina religiosa.

As reações iniciais à proposta de Copérnico foram mistas. A comunidade científica da época, ainda fortemente influenciada pelas ideias de Aristóteles e Ptolomeu, recebeu o modelo heliocêntrico com ceticismo. Muitos astrônomos viam a teoria como uma ferramenta matemática conveniente, mas não necessariamente como uma descrição fiel da realidade. A própria publicação de De revolutionibus orbium coelestium incluiu um prefácio (escrito sem o conhecimento direto de Copérnico por Andreas Osiander) que apresentava o heliocentrismo como uma hipótese útil, evitando um confronto imediato com as autoridades religiosas.

A Igreja Católica, por sua vez, inicialmente não reagiu com hostilidade. Durante o século XVI, a obra de Copérnico era estudada em universidades e utilizada por astrônomos para cálculos práticos. No entanto, com o avanço das ideias heliocêntricas e, principalmente, com os trabalhos de Galileu Galilei, a teoria passou a ser vista como uma ameaça à interpretação literal das Escrituras. A famosa condenação de Galileu em 1633 marcou o ponto alto desse conflito entre ciência e religião, quando o heliocentrismo foi declarado “herético” pela Inquisição e a obra de Copérnico foi incluída no Index Librorum Prohibitorum (Índice de Livros Proibidos).

Apesar da resistência institucional, o modelo heliocêntrico começou a se destacar em função de sua maior capacidade explicativa. Comparado ao sistema geocêntrico ptolomaico, o heliocentrismo oferecia previsões astronômicas mais simples e, gradualmente, mais precisas. Embora Copérnico ainda utilizasse órbitas circulares e epiciclos, seus sucessores corrigiriam essas imperfeições. Johannes Kepler, por exemplo, ao estudar os dados do astrônomo Tycho Brahe, formulou as três leis do movimento planetário, que introduziam as órbitas elípticas e eliminavam a necessidade dos epiciclos.

Essas melhorias tornaram o modelo heliocêntrico não apenas mais elegante, mas também mais alinhado com as observações empíricas. Galileu Galilei, utilizando o telescópio — um instrumento recém-desenvolvido —, descobriu fases de Vênus, luas em órbita de Júpiter e detalhes da superfície lunar que não podiam ser explicados satisfatoriamente dentro do modelo geocêntrico. Suas descobertas foram cruciais para o fortalecimento do heliocentrismo e aprofundaram o conflito com a ortodoxia religiosa.

O impacto da Revolução Heliocêntrica culminaria com Isaac Newton, cuja obra Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, publicada em 1687, unificaria as ideias de Copérnico, Kepler e Galileu sob uma única estrutura teórica: a lei da gravitação universal. Newton demonstrou que os corpos celestes obedecem às mesmas leis físicas que regem os objetos na Terra, encerrando de vez a separação aristotélica entre o mundo terrestre e o mundo celeste. O cosmos, até então considerado um domínio divino e inatingível, tornou-se acessível à razão humana.

Assim, a teoria heliocêntrica não apenas transformou a astronomia, mas impulsionou o nascimento de uma nova ciência — uma ciência moderna, baseada na observação, na experimentação e no método matemático. A transição do pensamento medieval para o pensamento moderno não aconteceu da noite para o dia, mas Copérnico, com sua ousadia intelectual, foi um dos catalisadores fundamentais desse processo. Sua proposta exigiu que os estudiosos deixassem de lado as certezas herdadas e passassem a encarar o universo como um sistema em constante descoberta.

O legado da Revolução Heliocêntrica pode ser sentido até hoje. Ela deu início à chamada Revolução Científica, um período entre os séculos XVI e XVIII em que os pilares do conhecimento humano foram reformulados. Mais do que uma mudança no modelo astronômico, foi uma mudança de mentalidade: do dogma à dúvida, da tradição à investigação, da fé à razão. E embora tenha enfrentado resistências poderosas, a verdade observacional e matemática acabou prevalecendo, mostrando que o progresso da ciência muitas vezes depende da coragem de questionar o aparentemente inquestionável.

Consequências Filosóficas e Culturais

A teoria heliocêntrica proposta por Nicolau Copérnico provocou muito mais do que uma simples revolução científica — ela desencadeou uma transformação profunda no modo como a humanidade compreendia a si mesma e o universo ao seu redor. Ao tirar a Terra do centro do cosmos e colocá-la em movimento ao redor do Sol, Copérnico também deslocou simbolicamente a posição do ser humano no esquema universal. Essa mudança de paradigma teve repercussões filosóficas e culturais que ecoariam pelos séculos seguintes.

Durante toda a Idade Média, a cosmovisão dominante — baseada em Aristóteles, Ptolomeu e nas doutrinas cristãs — colocava o ser humano no centro de um universo ordenado e hierárquico. A Terra era imóvel, rodeada pelas esferas celestes perfeitas, e os céus eram considerados domínios divinos, imutáveis. Essa visão reforçava a ideia de que o homem tinha um papel central no plano divino, sendo o ápice da Criação e o principal objeto das preocupações de Deus.

Com a proposta heliocêntrica, essa centralidade começou a ser questionada. Se a Terra era apenas mais um planeta girando em torno do Sol, o lugar do ser humano no universo deixava de ser privilegiado. Não se tratava apenas de uma reestruturação astronômica, mas de uma desvalorização simbólica do papel do homem na ordem cósmica. Essa “descentralização” do ser humano gerou inquietações que extrapolaram os limites da ciência, atingindo diretamente a filosofia, a teologia e a cultura ocidental.

Do ponto de vista teológico, o heliocentrismo parecia contradizer passagens bíblicas que indicavam uma Terra imóvel e central. A ideia de um universo dinâmico, em que o Sol — e não a Terra — era o ponto de referência, exigia uma releitura das Escrituras. Isso colocou em tensão a fé religiosa tradicional com as novas descobertas científicas, desencadeando um conflito que se estenderia por séculos. A Igreja Católica, inicialmente tolerante, tornou-se defensiva diante da ameaça que essas ideias representavam à sua autoridade doutrinária. A condenação de Galileu Galilei, décadas mais tarde, simbolizaria esse embate entre fé e razão.

Na filosofia, a teoria de Copérnico abriu caminho para o questionamento dos sistemas de pensamento herdados. Filósofos como Giordano Bruno ampliaram a proposta copernicana, sugerindo um universo infinito, com múltiplos mundos habitados. Essa ideia, ainda mais ousada, foi considerada herética, e Bruno pagou com a vida por desafiar os dogmas estabelecidos. Por outro lado, pensadores como René Descartes e Baruch Spinoza passaram a investigar a natureza da realidade de maneira mais racional e sistemática, impulsionados por essa nova forma de pensar o mundo — um mundo que podia ser compreendido por meio da razão, da matemática e da observação.

Essa transição da visão teocêntrica para uma visão antropocêntrica e, posteriormente, cientificista, marcou o início da modernidade. A ideia de que o conhecimento não precisava estar subordinado à tradição ou à fé, mas sim à razão e à experiência, pavimentou o caminho para o Iluminismo. A Revolução Heliocêntrica foi, portanto, um dos marcos iniciais de um processo muito mais amplo: o nascimento do pensamento crítico, da ciência moderna e da autonomia intelectual.

No plano cultural, essa mudança também se refletiu nas artes e na literatura. A visão do universo como um espaço dinâmico, vasto e desconhecido inspirou novas representações simbólicas do ser humano — agora mais humilde diante da grandiosidade do cosmos. A ciência passou a ser celebrada como uma forma legítima de compreender o mundo, e o cientista ganhou status de protagonista na busca pela verdade. Obras literárias, filosóficas e artísticas começaram a incorporar temas cósmicos, existenciais e científicos, criando uma nova sensibilidade cultural que valorizava o progresso, a dúvida e a experimentação.

O conflito entre fé e razão, catalisado pela obra de Copérnico, não foi resolvido de forma definitiva. Ele deu origem a um longo debate que atravessaria os séculos seguintes e ainda permanece atual em muitos aspectos. No entanto, o heliocentrismo demonstrou que é possível reconfigurar profundamente nossas crenças à luz de novas evidências. Mostrou que o conhecimento humano é um processo em constante transformação — e que grandes mudanças, mesmo quando enfrentam resistência, podem redefinir os fundamentos de uma civilização.

Ao final, a Revolução Heliocêntrica foi mais do que uma mudança nos mapas celestes. Foi uma reviravolta na consciência humana. Ao olhar para o céu e perceber que não estávamos no centro de tudo, começamos a enxergar com mais clareza a vastidão do universo — e, paradoxalmente, a profundidade de nossa própria ignorância. Foi esse reconhecimento humilde, nascido da coragem de Copérnico, que lançou as bases para a verdadeira busca pelo conhecimento: uma jornada que continua até hoje.

Nicolau Copérnico como Símbolo da Ciência Moderna

Nicolau Copérnico é hoje reconhecido como um dos grandes marcos da história do pensamento humano. Mais do que um astrônomo brilhante, ele se tornou um símbolo da transição entre a ciência antiga e a ciência moderna, da autoridade dogmática para a investigação racional, e da tradição para o método científico. Sua ousadia intelectual em propor um modelo heliocêntrico, mesmo diante de séculos de pensamento contrário, exemplifica o espírito investigativo que viria a moldar a ciência como a conhecemos.

Embora Copérnico não tenha utilizado o método científico em sua forma moderna — com experimentação controlada e teste de hipóteses —, ele foi um de seus precursores ao aplicar uma abordagem racional e matemática à observação astronômica. Ao invés de simplesmente aceitar os modelos herdados da antiguidade, Copérnico analisou os dados disponíveis e propôs um novo sistema que, embora controverso, apresentava uma coerência interna mais elegante e explicava com maior simplicidade os movimentos celestes.

Esse espírito de contestação e reconstrução racional dos modelos estabelecidos está no coração do método científico. Copérnico demonstrou que o conhecimento humano não é fixo, mas evolutivo — e que o progresso intelectual exige questionamento, análise crítica e coragem para romper com paradigmas. Ele influenciou não apenas o conteúdo da ciência, mas também sua forma de proceder: baseada em observações, cálculos e argumentos lógicos.

O legado que Copérnico deixou à astronomia é imenso. Sua teoria heliocêntrica, embora ainda imperfeita (com órbitas circulares e uso de epiciclos), lançou as bases para o refinamento das ideias astronômicas nos séculos seguintes. Johannes Kepler, ao incorporar as observações precisas de Tycho Brahe, reformulou o modelo copernicano com suas três leis do movimento planetário. Galileu Galilei, utilizando o telescópio, confirmou importantes aspectos do heliocentrismo. Isaac Newton, por fim, unificou esses avanços em sua teoria da gravitação universal, provando que os mesmos princípios físicos regem tanto os corpos terrestres quanto os celestes.

Na física, a ideia de que a Terra não é o centro do universo — e que o cosmos é regido por leis naturais compreensíveis — abriu caminho para a formulação de teorias mais amplas e precisas. O trabalho de Copérnico, ao substituir um modelo baseado na autoridade com um modelo baseado na observação e no raciocínio matemático, foi uma semente do que viria a ser a física moderna, da mecânica clássica até a cosmologia contemporânea.

Curiosamente, o reconhecimento da genialidade de Copérnico demorou a se consolidar. Durante sua vida, ele foi um estudioso respeitado, mas sua obra teve uma recepção modesta, em parte devido à sua própria hesitação em publicá-la. Além disso, a polêmica gerada pela incompatibilidade de sua teoria com a teologia da época fez com que ele fosse visto com desconfiança por autoridades religiosas. Sua obra chegou a ser incluída no Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos pela Igreja Católica, e permaneceu censurada por mais de dois séculos.

Com o passar do tempo, no entanto, a solidez e a influência do modelo heliocêntrico tornaram-se inegáveis. O progresso científico posterior demonstrou que Copérnico estava certo em suas premissas fundamentais, e sua figura passou de herege a herói. No século XIX, vários monumentos em sua homenagem foram erguidos na Europa, especialmente em sua terra natal, a Polônia. Sua imagem foi resgatada como símbolo do pensamento livre e da busca pela verdade, acima das convenções religiosas ou políticas.

Hoje, Nicolau Copérnico é celebrado não apenas por seu feito astronômico, mas como um ícone da coragem intelectual. Ele representa a capacidade humana de transformar o modo como enxergamos o mundo com base em evidências e razão. Seu nome está associado à Revolução Científica e, mais amplamente, à própria ideia de ciência como uma atividade questionadora, crítica e progressiva.

O “choque copernicano”, como ficou conhecido o impacto de sua teoria, é lembrado em outras áreas do conhecimento sempre que uma nova ideia desafia e supera os modelos tradicionais. Copérnico tornou-se um arquétipo do cientista moderno — aquele que, diante do desconhecido, prefere a dúvida à certeza confortável, e a busca pela verdade ao conformismo intelectual.

Em suma, o legado de Nicolau Copérnico transcende os limites da astronomia. Ele mostrou que o universo é muito maior do que imaginávamos — e que compreender essa vastidão exige humildade, rigor e coragem. Ele nos ensinou que o conhecimento está em constante revolução e que, com ciência, podemos sempre ir além das fronteiras do pensamento estabelecido.

Curiosidades e Fatos Interessantes

Embora Nicolau Copérnico seja amplamente lembrado por sua revolução científica, sua vida e legado também são marcados por detalhes curiosos e fatos surpreendentes que ajudam a entender melhor o contexto em que ele viveu, os dilemas que enfrentou e a forma como sua memória foi preservada ao longo dos séculos. Nesta seção, exploramos alguns desses aspectos pouco conhecidos, mas que enriquecem ainda mais a trajetória do homem que colocou o Sol no centro do universo.

Por que Copérnico esperou até o fim da vida para publicar sua obra?

Uma das questões que mais intriga estudiosos da história da ciência é o motivo pelo qual Copérnico demorou tanto para publicar sua principal obra, De revolutionibus orbium coelestium (Sobre as Revoluções das Esferas Celestes). O manuscrito ficou praticamente completo por mais de uma década antes de ser impresso, e só foi publicado em 1543, ano da morte do astrônomo.

Vários fatores podem explicar essa demora. Em primeiro lugar, Copérnico era um homem prudente e consciente da controvérsia que sua teoria poderia causar. Ao propor um modelo em que a Terra girava ao redor do Sol — em completa oposição à doutrina geocêntrica apoiada pela Igreja e pela tradição aristotélica —, ele arriscava ser visto como herege ou subversivo. Embora não haja evidência de que tenha sofrido perseguição direta durante sua vida, Copérnico parece ter preferido evitar o confronto público até não haver mais escolha.

Em segundo lugar, sua hesitação também pode ter sido motivada por razões intelectuais. Copérnico sabia que seu modelo, apesar de mais simples e elegante, ainda tinha falhas — como a insistência nas órbitas circulares e a utilização de epiciclos. Ele temia que seus pares não o levassem a sério ou que sua proposta fosse rejeitada por falta de evidências empíricas definitivas.

Curiosamente, de acordo com relatos da época, Copérnico recebeu uma cópia impressa de sua obra apenas em seu leito de morte. Pouco depois de vê-la, ele faleceu, como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento de consagração silenciosa.

Como ele lidava com a tensão entre ciência e religião?

Copérnico era também um homem profundamente ligado à Igreja. Embora não tenha sido padre, ele ocupou cargos eclesiásticos importantes e foi cônego da Catedral de Frombork, o que lhe garantia uma posição de respeito e certa segurança. Essa relação complexa com o ambiente religioso torna sua história ainda mais fascinante.

Ele sabia que suas ideias poderiam colidir com interpretações bíblicas e dogmas estabelecidos, mas escolheu uma abordagem discreta. Em vez de confrontar diretamente as autoridades eclesiásticas, Copérnico apresentou seu modelo como uma hipótese matemática útil para os cálculos astronômicos, evitando declarações explícitas que pudessem parecer heréticas.

O prefácio da obra, assinado por Andreas Osiander — um teólogo luterano que supervisionou a publicação —, reforça essa cautela ao afirmar que o heliocentrismo deveria ser entendido como uma ferramenta para simplificar os cálculos, não necessariamente como uma descrição literal da realidade. É provável que esse prefácio tenha sido incluído sem o consentimento de Copérnico, mas ele serviu como uma camada de proteção contra possíveis represálias.

Essa estratégia diplomática permitiu que Copérnico deixasse seu legado científico sem entrar diretamente em conflito com os poderes religiosos de sua época, embora o verdadeiro impacto de sua obra só viesse a ser sentido nas décadas e séculos seguintes, quando o embate entre ciência e fé ganharia proporções muito maiores.

Monumentos, moedas e homenagens ao astrônomo

Nos séculos seguintes à sua morte, a importância de Copérnico cresceu exponencialmente. Hoje, ele é homenageado de diversas formas ao redor do mundo, especialmente na Polônia, seu país natal. O monumento mais famoso está localizado em Varsóvia, capital polonesa, e exibe uma estátua do astrônomo segurando um compasso e um globo celeste — símbolos de seu legado científico.

Além disso, Copérnico é tema frequente em moedas comemorativas, selos postais e notas bancárias. O Banco Nacional da Polônia já lançou diversas edições especiais com sua imagem, reforçando o orgulho nacional por sua contribuição à ciência e à cultura mundial.

O nome “Copérnico” também foi imortalizado em diversas instituições e locais, como universidades, centros de pesquisa, crateras lunares e até um elemento químico — o copernício (Cn), de número atômico 112, nomeado em sua homenagem em 2009. A escolha do nome foi um reconhecimento do impacto profundo de seu trabalho na compreensão do cosmos.

Essas homenagens demonstram que a figura de Copérnico transcende o tempo e as fronteiras. Ele é lembrado não apenas como um cientista, mas como um símbolo do espírito humano que ousa questionar, descobrir e transformar o mundo com base na razão e na observação.

Em resumo, Nicolau Copérnico não foi apenas um astrônomo — foi um visionário cujas ideias atravessaram séculos, mudaram paradigmas e continuam a inspirar gerações de cientistas, filósofos e pensadores em todo o mundo.

Conclusão

A teoria heliocêntrica proposta por Nicolau Copérnico foi muito mais do que uma mudança no modelo astronômico. Ela representou um divisor de águas na história da ciência, da filosofia e da própria civilização ocidental. Ao tirar a Terra do centro do universo e colocar o Sol em seu lugar, Copérnico deslocou não apenas corpos celestes, mas também certezas intelectuais profundamente enraizadas. Foi uma ruptura com séculos de tradição, que exigiu coragem, visão e uma profunda confiança na razão humana.

Antes de Copérnico, a visão geocêntrica colocava o ser humano no centro da criação, sustentando uma interpretação do cosmos que estava alinhada com a doutrina religiosa e a filosofia aristotélica. O universo era um sistema ordenado, fechado, com a Terra imóvel no centro e os céus girando ao seu redor em esferas perfeitas. Essa estrutura dava sentido não só à realidade física, mas também ao papel do homem no mundo: privilegiado, central, criado à imagem de Deus.

Ao propor que a Terra é apenas um dos planetas que orbitam o Sol, Copérnico abalou essas fundações. Sua teoria heliocêntrica não apenas reformulou a astronomia, mas também iniciou um processo de descentralização simbólica do ser humano no universo. Já não éramos o ponto fixo em torno do qual tudo girava, mas parte de um sistema maior, sujeito a leis que podiam ser compreendidas pela razão e pela matemática, e não por dogmas ou intuições metafísicas.

Essa mudança de perspectiva foi tão profunda que a expressão “revolução copernicana” passou a ser usada metaforicamente para designar qualquer transformação radical de paradigma. Assim como o Sol, na teoria de Copérnico, passou a ocupar o centro do universo físico, a razão passou a ocupar o centro do conhecimento humano. Foi o início do que conhecemos hoje como ciência moderna: um sistema de investigação baseado em observação, cálculo, questionamento e constante revisão.

A teoria heliocêntrica, portanto, é também uma metáfora do surgimento da racionalidade científica. Colocar o Sol no centro foi, simbolicamente, colocar a luz da razão no centro do entendimento humano. A partir desse momento, a autoridade não residia mais nos textos antigos, mas na experiência e na lógica. A ciência ganhou autonomia e iniciou um caminho de descobertas que mudaria para sempre a forma como entendemos o tempo, o espaço, a matéria e a própria existência.

Copérnico não foi o único responsável por essa revolução, mas ele foi seu ponto de partida. Sua obra abriu caminho para Galileu Galilei, que confirmou o heliocentrismo com observações telescópicas; para Kepler, que aprimorou o modelo com órbitas elípticas; para Newton, que formulou leis universais do movimento e da gravitação. Todos esses nomes formam a espinha dorsal de um novo modo de pensar, que substituiu a autoridade pela evidência, a tradição pela investigação.

Além do impacto científico, a Revolução Copernicana teve profundas implicações filosóficas e culturais. Ela obrigou a humanidade a repensar seu lugar no cosmos e, com isso, abriu espaço para novas perguntas sobre a natureza da realidade, da vida e do conhecimento. Se não somos o centro do universo, o que somos? Como podemos conhecer o mundo? E qual o papel da razão, da fé e da experiência nessa busca por respostas?

Essas questões continuam a nos acompanhar até hoje. Vivemos em um universo em expansão, em que a ciência continua a derrubar antigas certezas e abrir novos horizontes. A teoria da relatividade, a mecânica quântica, a cosmologia moderna e a busca por vida fora da Terra são herdeiras diretas da atitude copernicana: questionar, explorar, descobrir.

Por isso, ao olharmos para Nicolau Copérnico e sua teoria heliocêntrica, vemos mais do que um marco histórico. Vemos o nascimento de uma nova maneira de ver o mundo — uma maneira que valoriza a dúvida, a curiosidade e a liberdade de pensamento. Vemos também como as revoluções científicas não se limitam a mudar equações ou diagramas, mas transformam nossa visão de mundo, nossa cultura e até mesmo nossa identidade.

Colocar o Sol no centro do universo foi, no fundo, um gesto de humildade intelectual. Foi reconhecer que nossas crenças devem se curvar aos fatos, que o universo é maior do que nossas concepções iniciais, e que o conhecimento verdadeiro exige coragem para abandonar o conforto das certezas e se lançar ao desconhecido. Esse é o legado duradouro de Copérnico — e é ele que continua a nos inspirar na busca incessante por entender o cosmos e o nosso lugar dentro dele.