Introdução

Imagine crescer aprendendo que o Sistema Solar tem nove planetas — e, de repente, descobrir que não, que na verdade são apenas oito. Foi exatamente isso que aconteceu com milhões de pessoas em 2006, quando a União Astronômica Internacional (IAU) anunciou uma decisão que causaria alvoroço não só no meio científico, mas também na cultura popular: Plutão não seria mais considerado um planeta.

Desde sua descoberta em 1930, Plutão ocupava o posto de nono planeta do Sistema Solar, despertando fascínio tanto pela sua distância quanto pelo mistério que o cercava. Pequeno, gelado e distante, ele se tornou um símbolo quase mítico na astronomia — uma espécie de solitário na vastidão do cosmos. No entanto, com o avanço da tecnologia e a descoberta de outros corpos celestes semelhantes em tamanho e órbita, a comunidade científica começou a questionar: será que Plutão realmente merecia esse título?

A resposta da IAU, em 2006, foi clara e definitiva — pelo menos naquele momento. Com a reformulação da definição oficial de “planeta”, Plutão foi rebaixado à categoria de “planeta anão”. A decisão, no entanto, gerou uma onda de controvérsias que ecoa até hoje. Cientistas renomados protestaram, educadores ficaram em dúvida sobre como abordar o tema nas salas de aula, e o público em geral reagiu com espanto, desapontamento e até indignação. Afinal, como pode um planeta simplesmente deixar de ser planeta?

Essa mudança gerou uma série de debates científicos, filosóficos e emocionais que permanecem em aberto. Por que foi necessário redefinir o conceito de planeta? Plutão foi injustiçado? O que faz de um corpo celeste um “verdadeiro” planeta? E, talvez o mais instigante: será que algum dia Plutão poderá recuperar seu título?

Prepare-se para mergulhar em uma das discussões mais fascinantes da astronomia moderna — uma disputa que envolve ciência, tradição e até um pouco de emoção. Porque no fim das contas, a pergunta que não quer calar continua sendo feita ao redor do mundo: Plutão ainda é um planeta?

A Descoberta de Plutão

A história de Plutão começa com uma busca teórica — uma investigação baseada mais em matemática e esperança do que em observações diretas. No final do século XIX e início do século XX, os astrônomos notavam pequenas irregularidades nas órbitas de Urano e Netuno. Essas anomalias sugeriam a existência de um corpo celeste além de Netuno cuja gravidade estaria influenciando esses planetas gigantes. Essa hipotética massa invisível ficou conhecida como o “Planeta X”.

Foi nesse contexto que surgiu Clyde Tombaugh, um jovem astrônomo autodidata que, em 1929, foi contratado pelo Observatório Lowell, no Arizona (EUA), justamente para procurar esse misterioso planeta. Armado com um telescópio e um equipamento chamado comparador de piscar, Tombaugh passava noites examinando placas fotográficas em busca de qualquer ponto de luz que se movesse no céu — um indício de que não era uma estrela fixa, mas sim um objeto do Sistema Solar.

Em 18 de fevereiro de 1930, Tombaugh finalmente encontrou aquilo que parecia ser o tão procurado Planeta X. Depois de algumas semanas de confirmação, o anúncio foi feito ao mundo: havia um novo planeta além de Netuno. A notícia causou sensação na mídia e na comunidade científica. Plutão — nome sugerido por uma garotinha inglesa de 11 anos, Venetia Burney — passava a ser oficialmente o nono planeta do Sistema Solar.

Mas por que Plutão foi considerado um planeta desde o início? A resposta está nas expectativas e no conhecimento científico da época. Na década de 1930, a astronomia ainda era bastante limitada em termos de tecnologia e capacidade de medição. A descoberta de Plutão parecia encaixar perfeitamente na teoria do Planeta X, e mesmo que ele fosse menor do que o esperado, não havia como saber, com precisão, seu tamanho ou composição. Além disso, sua órbita distante e o fato de ser o primeiro objeto encontrado naquela região lhe garantiram um status planetário quase automático.

Outro fator importante foi o desejo simbólico de se encontrar um novo planeta. Desde a descoberta de Netuno em 1846, astrônomos esperavam por mais mundos além dele. Havia uma sede por expandir o mapa do Sistema Solar, e Plutão veio como uma espécie de resposta a esse anseio. Assim, mesmo com dados limitados, a comunidade científica o acolheu como o tão esperado nono planeta, reforçando a narrativa de progresso e descoberta que marcava a ciência daquela era.

Durante décadas, Plutão manteve esse título sem grandes questionamentos. Era ensinado nas escolas, aparecia em livros, animações e infográficos. Porém, à medida que os instrumentos científicos evoluíram e mais observações foram feitas, começou a surgir um problema: Plutão era muito pequeno. Muito menor do que qualquer outro planeta, com uma órbita estranha e inclinada em relação ao plano orbital dos demais. Ele parecia mais com um “intruso” do que com um irmão dos gigantes gasosos ou dos planetas rochosos.

O que Clyde Tombaugh encontrou, na verdade, não era o Planeta X que os cálculos previam — e mais tarde, os próprios cientistas concluíram que as supostas irregularidades nas órbitas de Urano e Netuno haviam sido erros de medição. Mesmo assim, a descoberta foi valiosa. Plutão abriu as portas para o estudo de uma nova região do Sistema Solar: o Cinturão de Kuiper, uma faixa de corpos gelados além de Netuno que só começou a ser devidamente explorada nas últimas décadas.

Plutão pode não ter sido o planeta que os astrônomos estavam procurando, mas sua descoberta foi uma das mais marcantes da história da astronomia moderna. Ela simbolizou um marco na capacidade humana de explorar o desconhecido e expandir seus próprios limites, mesmo quando os resultados não saem como o esperado.

As Primeiras Dúvidas

Logo após a euforia da descoberta de Plutão em 1930, os astrônomos começaram a perceber que algo não se encaixava perfeitamente na classificação do novo “planeta”. A princípio, a maior incógnita era sua massa: estimativas iniciais sugeriam que Plutão era semelhante à Terra em tamanho, mas com o avanço da tecnologia e observações mais precisas, essas estimativas começaram a cair drasticamente. No final do século XX, ficou claro que Plutão tinha apenas cerca de 0,2% da massa da Terra — menor até mesmo do que a nossa Lua.

Além disso, a órbita de Plutão revelou características bastante peculiares. Enquanto os oito planetas conhecidos têm órbitas quase circulares e alinhadas no mesmo plano (a chamada eclíptica), Plutão segue uma trajetória altamente elíptica e inclinada. Em parte de sua órbita, ele chega até a ficar mais próximo do Sol do que Netuno, algo impensável para um planeta tradicional. Isso o tornava um outlier, um ponto fora da curva que desafiava o padrão dos planetas até então.

Essas anomalias alimentaram o ceticismo, mas o verdadeiro abalo na “planetariedade” de Plutão começou a emergir no final da década de 1990 e início dos anos 2000. Com o desenvolvimento de telescópios mais poderosos e técnicas de observação mais precisas, os astrônomos começaram a descobrir uma série de corpos celestes além da órbita de Netuno, muitos dos quais com características semelhantes — ou até superiores — às de Plutão.

Foi nesse cenário que, em 2005, a descoberta de Éris se tornou um divisor de águas. Esse novo corpo celeste, localizado na mesma região que Plutão (o chamado Cinturão de Kuiper), apresentava um diâmetro muito próximo ao de Plutão, mas com uma massa superior. A pergunta tornou-se inevitável: se Plutão era um planeta, então Éris também deveria ser? Ou seria necessário repensar a definição de planeta?

A descoberta de Éris expôs uma lacuna conceitual que a astronomia havia evitado por décadas. A comunidade científica agora enfrentava uma escolha difícil: ou aceitava dezenas de novos planetas semelhantes a Plutão e Éris, expandindo o número oficial para muito além dos tradicionais nove, ou estabelecia um novo critério de classificação que excluísse esses corpos menores — incluindo o próprio Plutão.

Comparações entre Plutão e os demais planetas do Sistema Solar evidenciaram essas discrepâncias de forma contundente. Enquanto Mercúrio, o menor dos planetas “clássicos”, ainda possui massa e gravidade suficientes para dominar sua órbita e esculpir o espaço ao seu redor, Plutão compartilha sua órbita com inúmeros objetos do Cinturão de Kuiper. Isso significava que ele não havia “limpado sua vizinhança”, um critério que mais tarde se tornaria crucial na nova definição de planeta.

Além disso, os planetas tradicionais seguem uma progressão lógica em termos de tamanho, composição e distância do Sol — dos rochosos internos (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte) aos gigantes gasosos (Júpiter, Saturno) e aos gigantes de gelo (Urano, Netuno). Plutão, por sua vez, não se encaixava perfeitamente em nenhum desses grupos. Ele era pequeno, gelado e apresentava características mais próximas de um grande asteroide do que de um planeta completo. Sua composição de rocha e gelo, seu núcleo possivelmente diferenciado e sua atmosfera tênue eram mais típicos dos corpos transnetunianos do que dos planetas estabelecidos.

Com essas inconsistências se acumulando, o status de Plutão como planeta passou de incômodo a insustentável para muitos astrônomos. A ciência, afinal, é uma construção dinâmica baseada em evidências. E as evidências estavam cada vez mais apontando para o fato de que Plutão, embora fascinante e único, não se encaixava na mesma categoria dos outros planetas do Sistema Solar.

As primeiras dúvidas, portanto, não surgiram da vontade de “rebaixar” Plutão, mas da necessidade de coerência científica. O que começou como uma anomalia nas órbitas de Urano e Netuno havia se transformado em um convite à revisão de conceitos fundamentais da astronomia. E foi exatamente esse convite que a comunidade científica aceitou em 2006, quando decidiu repensar — e redefinir — o que significa ser um planeta.

O Que Mudou em 2006: A Decisão da União Astronômica Internacional (IAU)

O ano de 2006 ficou marcado como um divisor de águas na história da astronomia. Foi nesse ano que a União Astronômica Internacional (IAU), principal autoridade mundial em nomenclatura e classificação de corpos celestes, decidiu enfrentar uma questão que vinha se arrastando por décadas: o que, afinal, define um planeta?

A decisão foi tomada durante a 26ª Assembleia Geral da IAU, realizada em Praga, na República Tcheca, em agosto de 2006. Participaram da conferência centenas de astrônomos de diversos países, reunidos para debater e votar uma nova definição oficial para o termo “planeta”. Até então, o conceito era vago, baseado mais em tradição e aceitação histórica do que em critérios científicos rigorosos. Com a descoberta de Éris — um objeto até mais massivo que Plutão — o debate se tornou urgente e inevitável.

Depois de acaloradas discussões, a IAU propôs uma nova definição, que passou a ser adotada oficialmente a partir daquele momento. Segundo a resolução aprovada, para que um corpo celeste seja considerado um planeta dentro do Sistema Solar, ele deve atender simultaneamente a três critérios:

- Estar em órbita ao redor do Sol: O corpo deve girar em torno do Sol, e não ser um satélite de outro planeta.

- Ter massa suficiente para que sua própria gravidade o torne aproximadamente esférico: Isso significa que ele precisa ter atingido o equilíbrio hidrostático — uma forma quase esférica, ditada pela força da própria gravidade.

- Ter “limpado a vizinhança” ao redor de sua órbita: O corpo deve ser gravitacionalmente dominante, ou seja, não dividir sua órbita com outros objetos de tamanho comparável.

Plutão, apesar de cumprir os dois primeiros critérios, falhou justamente no terceiro — e esse ponto se tornou o pivô de sua reclassificação. Ele orbita o Sol e tem forma esférica, mas compartilha sua região orbital com uma infinidade de outros corpos do Cinturão de Kuiper, uma zona repleta de objetos gelados e rochosos além de Netuno. Diferentemente dos planetas tradicionais, Plutão não é dominante em sua vizinhança. Em vez disso, é apenas mais um entre muitos.

A exigência de “limpar a vizinhança” não é apenas uma formalidade semântica. Ela representa um critério físico e dinâmico importante. Os planetas maiores, como Júpiter e a Terra, exercem forte influência gravitacional sobre seus arredores, atraindo ou expulsando corpos menores ao longo do tempo. Já Plutão, com sua massa diminuta, não tem esse poder — o que o coloca em uma categoria diferente no ponto de vista da dinâmica orbital.

A decisão da IAU não foi unânime. De fato, dos cerca de 2.500 astrônomos presentes na conferência, apenas cerca de 400 participaram efetivamente da votação final — e muitos cientistas ao redor do mundo questionaram tanto o conteúdo da definição quanto o processo de votação. Alguns argumentaram que o terceiro critério era arbitrário e que excluía não apenas Plutão, mas também futuros corpos que poderiam ter características planetárias relevantes, mas não dominassem completamente sua órbita.

A controvérsia também se estendeu ao campo da educação e da cultura popular. Durante décadas, Plutão havia sido ensinado como o nono planeta nas escolas, representado em modelos do Sistema Solar e até imortalizado em desenhos animados. Para muitos, especialmente o público leigo, a ideia de “tirar” o status de planeta de Plutão parecia mais uma questão emocional do que científica.

Mesmo assim, a nova definição foi mantida e, a partir dela, surgiu uma nova categoria: os planetas anões. Plutão foi o primeiro a ser incluído nessa classificação, ao lado de Éris, Ceres (no cinturão de asteroides), Makemake e Haumea. Esses corpos compartilham características com os planetas, mas não preenchem todos os requisitos — especialmente o da dominância orbital.

Assim, Plutão deixou de ser oficialmente o nono planeta do Sistema Solar e passou a inaugurar uma nova classe de objetos celestes. A decisão da IAU, embora polêmica, teve o mérito de estabelecer uma base mais científica para a classificação planetária, abrindo espaço para discussões mais técnicas e menos baseadas em tradição.

O debate, no entanto, está longe de ter terminado. Muitos astrônomos ainda defendem revisões na definição, propõem novos critérios ou sugerem abordagens diferentes, como a chamada “definição geofísica”, que foca nas características internas e não na órbita. Mas em 2006, uma coisa ficou clara: a astronomia, como qualquer ciência, está em constante evolução — e Plutão, com ou sem o título de planeta, continua sendo uma das figuras mais intrigantes e adoradas do cosmos.

A Reação da Comunidade Científica e do Público

A decisão da União Astronômica Internacional (IAU) em 2006 de reclassificar Plutão como planeta anão causou uma repercussão imediata, e nem um pouco silenciosa. Tanto dentro da comunidade científica quanto no imaginário popular, o rebaixamento de Plutão não passou despercebido. Pelo contrário: ele gerou debates acalorados, protestos simbólicos e até manifestações de carinho que, até hoje, alimentam uma discussão que vai muito além da astronomia.

Entre os cientistas, a reação foi mista. Embora muitos concordassem com a necessidade de uma definição mais precisa do que constitui um planeta, diversos astrônomos se opuseram aos critérios adotados pela IAU — especialmente o terceiro, que exige que um planeta “limpe sua vizinhança orbital”. Para esses críticos, essa exigência era arbitrária e excluía injustamente corpos celestes que, apesar de não dominarem sua órbita, possuíam características geológicas e estruturais dignas de um planeta.

Um dos mais vocais opositores da decisão foi Alan Stern, cientista principal da missão New Horizons da NASA, que sobrevoou Plutão em 2015. Stern argumenta que a definição da IAU é inadequada porque se baseia em um critério dinâmico (a vizinhança orbital) que depende do ambiente, e não das propriedades intrínsecas do corpo celeste. Segundo ele, se a Terra estivesse localizada na região do Cinturão de Kuiper, também não conseguiria “limpar sua órbita” — e, por essa lógica, também não seria considerada um planeta.

A controvérsia inspirou reações simbólicas e bem-humoradas. Em diversas universidades e planetários ao redor do mundo, foram realizados eventos e palestras com o tema “Salvem Plutão”. Alguns astrônomos usaram camisetas com frases como “Plutão é meu planeta favorito” ou “Faça Plutão grande novamente”, em alusão a protestos políticos. Até petições online foram criadas, pedindo à IAU que reconsiderasse sua decisão.

Mas talvez a resposta mais intensa tenha vindo do público em geral. Plutão, durante décadas, havia ocupado um lugar especial no coração das pessoas. Como o “planeta mais distante”, ele representava algo misterioso, solitário e até poético. Era o pequeno entre os grandes, uma espécie de herói improvável que, ao ser rebaixado, gerou empatia instantânea. Rapidamente, Plutão ganhou o título informal de “planeta injustiçado”.

A cultura pop não ficou de fora dessa comoção. Plutão apareceu em tirinhas, memes, músicas e até em roteiros de séries e filmes. A animação da Disney, que deu ao cachorro de Mickey o nome de Plutão nos anos 1930, voltou a ser mencionada como parte da nostalgia coletiva. Em episódios de séries como “Os Simpsons” e “Futurama”, o rebaixamento de Plutão foi satirizado com humor ácido, refletindo o sentimento popular de que algo importante havia sido perdido.

Além disso, a geração que cresceu aprendendo que existiam nove planetas sentiu a mudança como uma ruptura pessoal. Para muitos, a retirada de Plutão foi quase como apagar um pedaço da infância. Esse apego emocional evidenciou algo interessante: o quanto a ciência, embora baseada em fatos e evidências, também desperta afetos, memórias e identidades culturais.

Esse fenômeno de resistência emocional também gerou debates sobre a forma como a ciência se comunica com o público. Alguns especialistas argumentaram que a IAU deveria ter investido mais na explicação da decisão e em estratégias de educação científica, para evitar que a mudança fosse interpretada como uma simples “exclusão”, e não como uma evolução no entendimento astronômico.

Curiosamente, o rebaixamento de Plutão também teve um efeito colateral positivo: ele reacendeu o interesse do público pela astronomia. Milhões de pessoas que talvez nunca tivessem parado para pensar sobre a definição de um planeta começaram a discutir o tema. Estudantes questionaram seus professores, artigos científicos circularam nas redes sociais e a missão New Horizons, ao sobrevoar Plutão quase uma década depois, foi acompanhada com entusiasmo mundial.

Em resumo, a reação à nova classificação de Plutão revelou o quanto o conhecimento científico está entrelaçado com elementos humanos, sociais e afetivos. Plutão pode ter perdido oficialmente o título de planeta, mas ganhou algo talvez ainda mais valioso: o carinho duradouro de milhões de pessoas ao redor do mundo. Para elas, Plutão continua sendo um planeta — pelo menos no coração.

A Ascensão dos Planetas Anões

Com a nova definição de planeta aprovada pela União Astronômica Internacional (IAU) em 2006, não apenas Plutão perdeu seu status de planeta principal — ele também passou a inaugurar uma nova categoria: os planetas anões. Longe de ser um “rebaixamento” irrelevante, essa classificação representou uma reorganização significativa na forma como entendemos o Sistema Solar e os corpos que o compõem.

Segundo a IAU, um planeta anão é um corpo celeste que atende a três critérios específicos:

- Está em órbita ao redor do Sol.

- Possui massa suficiente para que sua gravidade o torne aproximadamente esférico (atingiu o chamado equilíbrio hidrostático).

- Não limpou a vizinhança ao redor de sua órbita.

A principal diferença entre um planeta e um planeta anão, portanto, está na dominância gravitacional. Enquanto os planetas têm massa e influência suficientes para atrair ou expelir outros corpos próximos à sua órbita, os planetas anões compartilham seu espaço com muitos outros objetos similares em tamanho. Eles não são “limpos” gravitacionalmente, o que significa que coexistem com outros corpos celestes em suas respectivas regiões.

Plutão foi o primeiro a receber essa nova classificação, mas ele não está sozinho. A partir da nova definição, a comunidade astronômica passou a reconhecer oficialmente outros quatro planetas anões: Éris, Haumea, Makemake e Ceres. Cada um desses objetos possui características próprias e contribui para expandir nossa compreensão da diversidade do Sistema Solar.

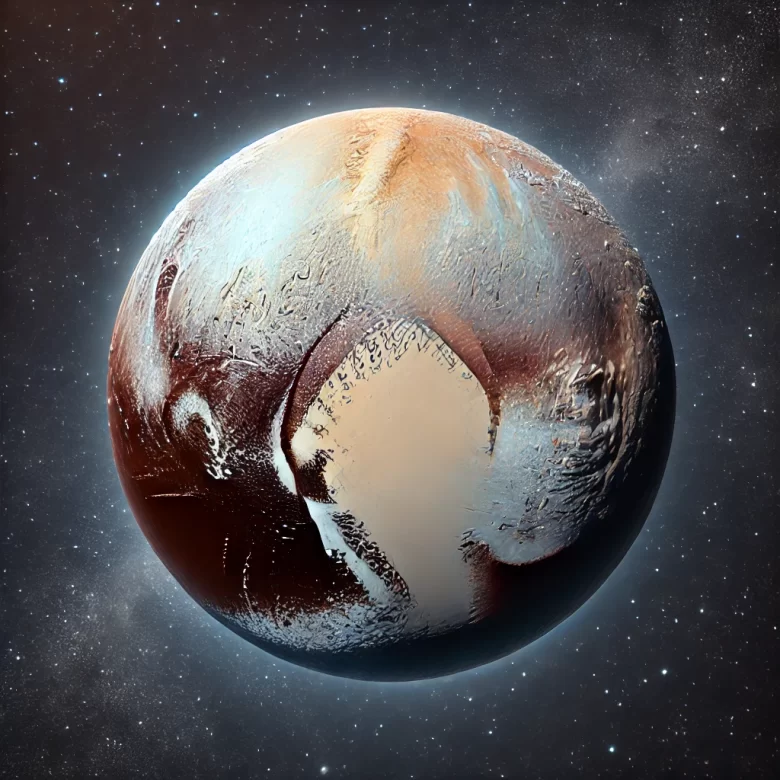

Plutão

Localizado no Cinturão de Kuiper, Plutão continua sendo o planeta anão mais conhecido e estudado. Com cinco luas, uma atmosfera fina e um terreno repleto de montanhas, geleiras e vales, ele mostra que mesmo um corpo pequeno pode ser extremamente complexo. A missão New Horizons, da NASA, que sobrevoou Plutão em 2015, revelou imagens impressionantes e evidências de atividade geológica recente, desafiando ainda mais as suposições sobre o que é necessário para um corpo celeste ser “importante”.

Éris

Descoberto em 2005, Éris tem uma massa ligeiramente superior à de Plutão, o que inicialmente levantou a possibilidade de ser o “décimo planeta”. Está localizado ainda mais longe do Sol, também no Cinturão de Kuiper, e possui uma lua chamada Disnomia. Sua descoberta foi o estopim para o debate que resultou na redefinição de planeta, e é considerado um dos mais influentes entre os planetas anões.

Haumea

Haumea se destaca por sua forma extremamente alongada, causada por sua rápida rotação — um dia lá dura apenas cerca de 4 horas. Ele também possui dois pequenos satélites e um anel estreito, sendo um dos poucos corpos do Sistema Solar conhecidos com anéis fora dos gigantes gasosos. Localizado no Cinturão de Kuiper, Haumea também é coberto por cristais de gelo de água, o que o torna particularmente interessante para estudos sobre a formação de objetos gelados.

Makemake

Outro habitante do Cinturão de Kuiper, Makemake é ligeiramente menor que Plutão, mas também esférico e gelado. Foi descoberto em 2005 e recebeu seu nome em homenagem a uma divindade da mitologia da Ilha de Páscoa. Possui uma lua descoberta recentemente, o que tem ajudado os astrônomos a estimar melhor sua massa e densidade.

Ceres

Diferente dos demais, Ceres está localizado no Cinturão de Asteroides, entre Marte e Júpiter. Ele foi o primeiro planeta anão a ser visitado por uma sonda espacial, a Dawn, da NASA. Com cerca de 940 km de diâmetro, Ceres é o maior objeto do cinturão e o único planeta anão situado no sistema solar interno. Sua superfície contém sinais de gelo e até mesmo indícios de atividade criovulcânica, o que o torna um candidato promissor na busca por água — e, quem sabe, vida microbiana.

A criação da categoria de planetas anões reorganizou não apenas as classificações astronômicas, mas também nossa visão sobre a complexidade e a diversidade do Sistema Solar. Durante muito tempo, acreditava-se que o Sistema Solar era composto por poucos corpos de interesse: os oito planetas, algumas luas e asteroides. No entanto, a introdução dos planetas anões mostrou que há muito mais variedade e nuance do que imaginávamos.

Mais do que um ajuste técnico, essa nova classificação abriu espaço para uma compreensão mais rica da evolução do Sistema Solar. Hoje sabemos que regiões como o Cinturão de Kuiper e o Cinturão de Asteroides não são apenas “zonas periféricas”, mas sim repositórios de história cósmica, com objetos que conservam informações valiosas sobre as fases primordiais da formação planetária.

Ao reconhecer a existência dos planetas anões, a astronomia moderna deu um passo importante na direção de uma taxonomia mais precisa e inclusiva, que reflete melhor a diversidade dos corpos celestes. E, ao mesmo tempo, devolveu a Plutão e seus semelhantes um papel digno no palco do cosmos: não como planetas menores ou esquecidos, mas como peças-chave no quebra-cabeça da origem e evolução do nosso Sistema Solar.

A Visita da Sonda New Horizons

Se o rebaixamento de Plutão em 2006 provocou comoção e polêmica, a chegada da sonda New Horizons à órbita do planeta anão, quase uma década depois, foi um momento de redenção científica. A missão da NASA, lançada justamente no ano em que Plutão foi reclassificado, revelou um mundo muito mais fascinante e complexo do que os astrônomos poderiam ter imaginado — e reacendeu, com força, o debate sobre se Plutão deveria ou não ser considerado um planeta novamente.

A New Horizons foi lançada em 19 de janeiro de 2006, apenas alguns meses antes da decisão da União Astronômica Internacional que mudou o destino de Plutão. A sonda viajou por mais de nove anos e percorreu cerca de 4,8 bilhões de quilômetros até realizar o sobrevoo histórico em 14 de julho de 2015. Foi a primeira vez que um artefato humano chegou tão perto de Plutão, e os dados obtidos transformaram radicalmente o conhecimento que tínhamos sobre esse distante mundo gelado.

As imagens transmitidas pela New Horizons revelaram uma geografia incrivelmente diversa e surpreendente. Em vez de uma simples bola de gelo sem atividade, os cientistas encontraram um planeta anão com cadeias montanhosas, planícies congeladas, vales profundos e vastas regiões cobertas por gelo de nitrogênio. A mais famosa dessas regiões é a chamada Tombaugh Regio, apelidada de “coração de Plutão” por sua forma característica. Essa área sugeriu a existência de processos geológicos ativos, como geleiras em movimento e, possivelmente, vulcanismo gelado.

Uma das maiores surpresas foi a aparente juventude geológica de certas regiões da superfície de Plutão. Isso indicava que o planeta anão poderia estar passando por renovação de sua crosta — algo inesperado para um corpo tão pequeno e distante do Sol. Tais processos sugerem a presença de fontes internas de energia, talvez vindas de um oceano subterrâneo ou da interação gravitacional com suas luas.

A atmosfera tênue de Plutão também causou espanto. A New Horizons detectou uma fina camada composta principalmente de nitrogênio, com traços de metano e monóxido de carbono. A atmosfera apresentava camadas de névoa que se estendiam por centenas de quilômetros acima da superfície, gerando fenômenos óticos e meteorológicos intrigantes. Essas descobertas levantaram ainda mais questionamentos sobre o quão “planetário” Plutão realmente é.

Além disso, a missão estudou com detalhes o sistema de luas de Plutão. A maior delas, Caronte, revelou-se quase um planeta anão por si só, com vales gigantescos e uma superfície repleta de feições geológicas. As outras quatro luas menores — Hidra, Nix, Cérbero e Estige — mostraram comportamentos orbitais complexos e até mesmo rotações caóticas. A interação gravitacional entre Plutão e Caronte é tão forte que os dois corpos giram em torno de um centro de massa comum fora do corpo de Plutão, algo raro em sistemas planetários.

Todas essas descobertas deixaram uma pergunta pairando no ar: como um corpo tão ativo, complexo e diversificado pode ser considerado “apenas” um planeta anão? A comunidade científica, impulsionada pelos dados da New Horizons, começou a reconsiderar a validade dos critérios estabelecidos pela IAU em 2006. Alan Stern, líder da missão, tornou-se um dos principais defensores da reclassificação de Plutão como planeta, argumentando que as características intrínsecas de um corpo devem pesar mais que sua posição orbital.

A New Horizons também teve um impacto significativo fora da academia. O interesse público pela missão foi enorme. Milhões de pessoas acompanharam a chegada da sonda em tempo real, e a hashtag #PlutoFlyby esteve entre as mais populares nas redes sociais na semana do sobrevoo. Para o público, as imagens encantadoras de Plutão — com seu “coração” gelado e sua superfície misteriosa — apenas reforçaram a ideia de que ele ainda deveria ser considerado um planeta, ao menos no coração das pessoas.

A missão ainda não terminou. Depois do sobrevoo de Plutão, a New Horizons seguiu em direção ao Cinturão de Kuiper, onde visitou outro objeto chamado Arrokoth em 2019. No entanto, seu legado já está consolidado: ela mudou para sempre a maneira como vemos Plutão, e deu fôlego novo à discussão sobre sua identidade planetária.

Mais do que provar se Plutão é ou não um planeta, a missão New Horizons nos lembrou de que o Sistema Solar ainda está cheio de surpresas. E que, mesmo depois de décadas de exploração, há muito a aprender sobre os mundos que orbitam nosso Sol — inclusive aqueles que, como Plutão, resistem a classificações simples.

A Polêmica Atual: Plutão Deveria Ser Reclassificado?

Desde o controverso rebaixamento de Plutão a planeta anão em 2006, a questão de sua classificação planetária continua sendo motivo de intenso debate entre cientistas, educadores e entusiastas da astronomia. As imagens e dados revelados pela missão New Horizons reacenderam essa discussão, levando muitos a se perguntar: Plutão deveria ser reclassificado como planeta?

Argumentos a favor da reclassificação

Complexidade geológica e atmosférica

Um dos principais argumentos para que Plutão volte a ser considerado um planeta está relacionado à sua complexidade geológica e atmosférica. As descobertas da sonda New Horizons mostraram que Plutão é tudo menos um objeto inerte. A existência de cadeias montanhosas, calotas polares, geleiras em movimento, possíveis vulcões de gelo e sinais de atividade geológica apontam para um mundo dinâmico, ativo e intrigante.

Além disso, a presença de uma atmosfera com múltiplas camadas de névoa e fenômenos climáticos reforça a ideia de que Plutão compartilha diversas características com os planetas tradicionais do Sistema Solar. Para muitos pesquisadores, esses atributos deveriam pesar mais na definição de “planeta” do que critérios orbitais estritos.

Definição geofísica vs. definição dinâmica

Outro argumento central envolve o embate entre duas formas de definir o que é um planeta: a definição dinâmica, adotada pela União Astronômica Internacional (IAU), e a definição geofísica, proposta por diversos astrônomos e geofísicos.

A definição dinâmica foca na órbita do corpo celeste e exige que ele tenha “limpado a vizinhança”, ou seja, que seja gravitacionalmente dominante em sua região. Já a definição geofísica considera a estrutura interna, forma e processos ativos do corpo, independente de onde ele orbita.

Segundo essa visão, Plutão — e muitos outros corpos esféricos com atividade interna — se encaixariam naturalmente na categoria de planetas. Se aplicada, essa definição poderia aumentar consideravelmente o número de planetas reconhecidos no Sistema Solar, incluindo não apenas Plutão, mas também luas como Europa e Titã, que apresentam características similares.

Argumentos contra a reclassificação

Necessidade de critérios consistentes

Por outro lado, os defensores da atual definição argumentam que critérios precisam ser claros, objetivos e práticos. A exigência de que um planeta “limpe sua órbita” pode parecer técnica, mas tem uma função essencial: distinguir corpos dominantes de outros objetos menores em regiões congestionadas, como o Cinturão de Kuiper.

Se Plutão for reclassificado com base na definição geofísica, a consequência lógica seria considerar como planetas centenas — ou até milhares — de corpos semelhantes, que orbitam o Sol ou outros planetas. Isso tornaria a taxonomia astronômica muito mais complexa e confusa, tanto para a ciência quanto para a educação.

Os opositores da reclassificação também destacam que a mudança de status de Plutão, embora impopular entre o público, trouxe avanços importantes no entendimento do Sistema Solar. A criação da categoria dos planetas anões permitiu que corpos como Ceres, Haumea e Éris recebessem atenção merecida e fossem estudados com mais profundidade. Ao invés de diluir a definição de planeta, a distinção enriqueceu a compreensão astronômica.

Consequências práticas para a nomenclatura

Outro ponto levantado diz respeito à nomenclatura. Reclassificar Plutão significaria reabrir um precedente que poderia gerar confusão em escalas globais — desde livros didáticos até sistemas de catalogação científica. Além disso, a adoção da definição geofísica poderia causar uma explosão no número oficial de planetas, o que dificultaria seu ensino em escolas e tornaria impraticável a manutenção de uma lista concisa de planetas “principais”.

Em suma, os críticos da reclassificação defendem que a atual definição, embora imperfeita, oferece uma estrutura útil e coerente para a organização dos corpos celestes do Sistema Solar. Qualquer mudança exigiria não apenas revisão técnica, mas um esforço coletivo de adaptação em toda a comunidade científica e educacional.

Uma questão ainda em aberto

O futuro da classificação de Plutão permanece incerto. De tempos em tempos, surgem propostas para rever as definições da IAU, e o debate continua vivo em conferências, artigos científicos e fóruns públicos. Enquanto isso, Plutão permanece como um símbolo de como a ciência está em constante evolução — e como nossas definições podem mudar à medida que aprendemos mais sobre o universo.

Independentemente do título que recebe, Plutão continua a cativar o público e a desafiar a comunidade científica. Seja como planeta, planeta anão ou algo ainda a ser definido, ele é, sem dúvida, um dos mundos mais fascinantes do nosso Sistema Solar.

Implicações Educacionais e Filosóficas

A controvérsia em torno de Plutão vai muito além da astronomia. Embora pareça apenas uma disputa técnica sobre categorias celestes, a discussão expõe questões fundamentais sobre como a ciência funciona, como ela é ensinada e como as ideias evoluem ao longo do tempo. O caso de Plutão é, na verdade, um excelente exemplo de como o conhecimento científico é, por natureza, dinâmico e em constante revisão.

Como a ciência evolui e se adapta com novas informações

Uma das maiores lições que o rebaixamento de Plutão nos proporciona é a demonstração clara de que a ciência não é estática. Quando Clyde Tombaugh descobriu Plutão em 1930, ele estava trabalhando dentro dos limites tecnológicos e teóricos da época. A classificação como planeta foi natural, dada a expectativa de que ele fosse o tão procurado “Planeta X”. Contudo, com o avanço da tecnologia e a descoberta de novos corpos semelhantes, como Éris, tornou-se evidente que a definição precisava ser revista.

Esse processo ilustra o que os filósofos da ciência chamam de caráter provisório do conhecimento científico. Ao contrário do que muitas vezes se ensina nas escolas, ciência não é um conjunto fixo de verdades imutáveis, mas um esforço contínuo para compreender o universo com base nas melhores evidências disponíveis. Isso significa que conceitos, classificações e até leis podem mudar — e isso não é sinal de fraqueza, mas de força e maturidade do método científico.

A importância da definição em ciência e os limites do consenso

A polêmica em torno de Plutão também mostra como as definições são essenciais em ciência, mas nem sempre fáceis de alcançar. A decisão da União Astronômica Internacional de estabelecer três critérios para o que constitui um planeta teve como objetivo trazer clareza e consistência, mas gerou divisão entre os próprios cientistas. Isso ocorre porque definições, embora úteis, muitas vezes envolvem julgamentos sobre o que deve ou não ser incluído em uma categoria — e esses julgamentos nem sempre são consensuais.

Além disso, a ciência, diferentemente da matemática, nem sempre trabalha com fronteiras absolutas. Os limites entre planeta, planeta anão e outros corpos celestes não são claros e imutáveis. O caso de Plutão revela o desafio de classificar fenômenos naturais complexos dentro de categorias simples. Isso vale não apenas para astronomia, mas também para biologia (o que é uma espécie?), física (o que é uma partícula fundamental?) e outras áreas.

O processo de busca por consenso científico, como no caso da definição de planeta, é fundamental para padronizar a comunicação entre cientistas. No entanto, o consenso nunca é o ponto final; ele é o melhor acordo possível com base no conhecimento atual. A existência de dissensos, como os que ainda cercam a classificação de Plutão, é parte saudável do avanço da ciência.

O papel da controvérsia no avanço do conhecimento

A disputa em torno de Plutão também nos ajuda a refletir sobre o papel produtivo da controvérsia. Ao contrário do senso comum, que tende a ver divergências como sinais de confusão ou fraqueza, a ciência avança justamente por meio do debate aberto e fundamentado. Quando cientistas discordam sobre a definição de planeta, isso gera novas pesquisas, refina conceitos e melhora a compreensão geral do Sistema Solar.

Além disso, a polêmica sobre Plutão tem um efeito educacional importante: ela engaja o público. Muitas vezes, as questões mais abstratas da ciência passam despercebidas pelo grande público. No entanto, quando uma decisão afeta algo com o qual as pessoas têm uma ligação emocional — como a ideia de que Plutão sempre foi “nosso nono planeta” —, isso desperta interesse, curiosidade e até afeto. Esse engajamento pode ser usado como uma ferramenta poderosa de educação científica.

Do ponto de vista filosófico, Plutão nos obriga a lidar com a humildade epistemológica: a noção de que o conhecimento humano é limitado e que precisamos estar dispostos a mudar de ideia à luz de novas evidências. O caso também nos ensina a importância de reconhecer que a linguagem e as categorias que usamos para descrever o universo são construções humanas — e, como tal, imperfeitas e mutáveis.

No final das contas, a história de Plutão não é apenas uma narrativa astronômica. É uma história sobre como aprendemos, como lidamos com o desconhecido e como o progresso científico exige coragem para abandonar velhas certezas. Mais do que perguntar se Plutão é ou não um planeta, talvez a pergunta mais valiosa seja: o que esse debate revela sobre nós mesmos e sobre a maneira como buscamos entender o cosmos?

Conclusão

Ao longo deste artigo, percorremos a fascinante jornada de Plutão — desde sua descoberta em 1930 até seu rebaixamento a planeta anão em 2006 e os debates acalorados que se seguiram. Vimos como sua classificação inicial refletia o conhecimento científico da época, como surgiram as primeiras dúvidas a respeito de sua natureza planetária e como a descoberta de outros corpos semelhantes, como Éris, levou à redefinição oficial de “planeta” pela União Astronômica Internacional (IAU).

Exploramos a decisão histórica tomada em Praga, os critérios estabelecidos pela IAU e a razão pela qual Plutão falhou em atender a um deles. Observamos também a reação apaixonada de cientistas e do público, que viram na exclusão de Plutão um golpe na memória afetiva de gerações. A emergência da categoria de planetas anões reorganizou nosso entendimento do Sistema Solar, dando destaque a outros corpos celestes intrigantes. A missão New Horizons, por sua vez, trouxe dados revolucionários sobre Plutão, reacendendo a discussão sobre sua possível reclassificação.

Discutimos os argumentos de ambos os lados: os que defendem que Plutão deve ser promovido novamente a planeta, apoiando-se em sua complexidade geológica e na definição geofísica; e os que acreditam que critérios consistentes são necessários para evitar ambiguidades e manter a clareza científica. Refletimos ainda sobre as implicações educacionais e filosóficas dessa disputa, lembrando que a ciência é um processo vivo, em constante revisão, impulsionado não apenas por descobertas, mas também por debates, dúvidas e até mesmo controvérsias.

No fim das contas, talvez a grande lição que a história de Plutão nos oferece seja que a ciência vai muito além das classificações e rótulos. O mais importante não é se Plutão é ou não um planeta — mas sim o quanto aprendemos sobre ele e, por meio dele, sobre o funcionamento do nosso Sistema Solar. Plutão nos mostrou que mundos pequenos podem esconder grandes mistérios, que categorias podem ser revistas e que o conhecimento está sempre evoluindo.

Ao invés de nos prendermos à ideia fixa de um “Sistema Solar com nove planetas”, talvez devêssemos abraçar a complexidade e a beleza da diversidade dos corpos celestes que orbitam nossa estrela. Plutão, com suas montanhas geladas, sua atmosfera azulada e suas luas intrigantes, continua sendo um dos objetos mais fascinantes que já estudamos — e sua importância científica permanece intacta, independentemente do título que lhe é atribuído.

Assim, deixamos a você, leitor, a pergunta que encerra esse artigo: e você, o que acha? Plutão ainda é um planeta? Independentemente de sua resposta, uma coisa é certa: Plutão conquistou um lugar permanente, não apenas nas órbitas do Sistema Solar, mas também na imaginação e no coração de todos nós que olhamos para o céu em busca de respostas.