Introdução

Desde os tempos mais antigos, a humanidade olha para o céu em busca de respostas. Por milênios, acreditava-se que o Sistema Solar era composto apenas pelos planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esses corpos celestes foram observados por civilizações antigas como os babilônios, gregos, egípcios e maias, sendo integrados a sistemas mitológicos, calendários e previsões astronômicas. Durante séculos, essa visão permaneceu inalterada, até que a invenção do telescópio, no século XVII, abriu as portas para uma nova era da astronomia.

Com a ampliação do nosso alcance visual e o desenvolvimento da ciência moderna, surgiram novas perguntas: será que havia outros planetas além de Saturno? Estariam eles escondidos na escuridão do espaço, esperando para serem descobertos? A busca por esses mundos invisíveis se tornaria uma das mais emocionantes jornadas da história científica. Descobertas que antes pareciam impossíveis passaram a se tornar realidade — revelando não apenas novos corpos celestes, mas também novas formas de entender o cosmos.

A descoberta de Urano em 1781 por William Herschel, de Netuno em 1846 graças a cálculos matemáticos precisos, e de Plutão em 1930 por meio de fotografias celestes, representaram marcos fundamentais na expansão do nosso conhecimento astronômico. Cada uma dessas descobertas teve seu próprio contexto histórico, desafios e controvérsias, e todas elas demonstram como a ciência é impulsionada por uma combinação de observação cuidadosa, intuição teórica e muita persistência.

Mais do que apenas adicionar planetas à lista oficial, essas descobertas mostraram que o Sistema Solar é dinâmico, complexo e maior do que se imaginava. Elas também refletiram o desenvolvimento contínuo da tecnologia, o refinamento dos métodos científicos e a crescente colaboração entre astrônomos ao redor do mundo.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes como esses três mundos — Urano, Netuno e Plutão — foram encontrados. Você vai conhecer o pano de fundo histórico que motivou os astrônomos a procurar por eles, os métodos utilizados para identificar sua presença antes mesmo de vê-los com os próprios olhos, e as histórias curiosas, acidentais ou heroicas, que marcaram esses momentos. Também abordaremos o impacto dessas descobertas na compreensão do Sistema Solar e o debate atual sobre o que define um planeta.

Se você já se perguntou como conseguimos detectar planetas tão distantes, antes da era das missões espaciais e da computação moderna, prepare-se para uma viagem no tempo — repleta de mapas estelares, cálculos à mão e olhos atentos apontando para a vastidão do espaço.

O Céu Antigo: Até Onde os Antigos Chegaram

Muito antes da invenção de telescópios ou da compreensão moderna do cosmos, os povos antigos já observavam o céu com fascínio e reverência. Sem instrumentos ópticos, eles identificaram e nomearam os corpos celestes visíveis a olho nu, construindo calendários, mitologias e sistemas de navegação baseados nos movimentos celestes.

Entre os astros observáveis, cinco planetas destacavam-se por seu brilho e movimento peculiar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esses planetas eram chamados de “astros errantes”, pois, diferentemente das estrelas fixas, mudavam de posição no céu ao longo do tempo. Civilizações como os babilônios, egípcios, gregos e romanos estudaram esses planetas, atribuindo-lhes nomes de deuses e significados mitológicos. Por exemplo, os romanos nomearam esses planetas em homenagem a suas divindades: Mercúrio, o mensageiro veloz; Vênus, a deusa do amor; Marte, o deus da guerra; Júpiter, o rei dos deuses; e Saturno, o deus do tempo e da agricultura.

Apesar dessas observações impressionantes, havia limitações significativas. A observação a olho nu impedia a detecção de planetas mais distantes, como Urano e Netuno, cujos brilhos são muito tênues para serem percebidos sem auxílio óptico. Além disso, sem instrumentos precisos, era desafiador determinar as órbitas e características desses corpos celestes.

A revolução na observação astronômica começou no início do século XVII com a invenção do telescópio. Embora o dispositivo tenha sido inicialmente criado para fins militares por Hans Lippershey em 1608, foi o cientista italiano Galileu Galilei quem adaptou o instrumento para observações astronômicas. Em 1609, Galileu construiu seu próprio telescópio, aprimorando seu design para aumentar o poder de ampliação e a clareza das imagens.

Com seu telescópio, Galileu fez descobertas revolucionárias que desafiaram as concepções existentes sobre o universo. Ele observou as crateras e montanhas da Lua, as fases de Vênus, as quatro maiores luas de Júpiter (Io, Europa, Ganimedes e Calisto) e as manchas solares. Essas observações forneceram evidências contundentes contra o modelo geocêntrico, que colocava a Terra no centro do universo, e apoiaram o modelo heliocêntrico proposto por Nicolau Copérnico, no qual o Sol ocupa o centro do sistema solar.

A introdução do telescópio na astronomia marcou o início de uma nova era científica. A capacidade de observar objetos celestes com maior detalhe permitiu avanços significativos na compreensão do cosmos. Astrônomos passaram a identificar corpos celestes anteriormente invisíveis, calcular órbitas com maior precisão e desenvolver teorias mais robustas sobre a estrutura e funcionamento do universo.

Em resumo, enquanto os antigos alcançaram notáveis feitos na observação do céu com os recursos disponíveis, foi a invenção e aplicação do telescópio por Galileu que expandiu significativamente os horizontes da astronomia. Essa inovação não apenas revelou novos mundos, mas também transformou nossa compreensão do lugar da Terra no universo.

A Revolução do Telescópio e a Caça aos Planetas

A invenção do telescópio foi, sem dúvida, um divisor de águas para a astronomia. No início, os instrumentos ainda eram rudimentares e ofereciam aumento limitado, mas já permitiam enxergar além do que os olhos humanos conseguiam. Com o passar dos séculos, melhorias ópticas e mecânicas transformaram o telescópio em uma ferramenta científica extremamente poderosa — abrindo caminho para descobertas que mudariam para sempre nossa visão do Sistema Solar.

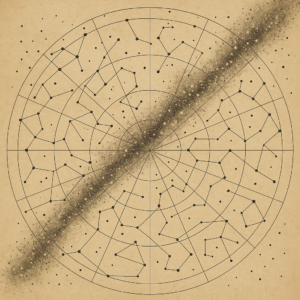

Durante os séculos XVII e XVIII, o aperfeiçoamento contínuo dos telescópios aumentou significativamente o alcance e a nitidez das observações astronômicas. As lentes tornaram-se mais precisas, os tubos mais estáveis, e os sistemas de montagem permitiram acompanhar o movimento do céu com maior facilidade. Ao longo desse período, os astrônomos começaram a registrar mapas celestes cada vez mais detalhados, identificando estrelas fixas, cometas e outros fenômenos.

No entanto, foi somente no final do século XVIII que a revolução tecnológica começaria a revelar novos mundos. A descoberta de Urano em 1781 por William Herschel, utilizando um telescópio construído por ele mesmo, demonstrou que ainda havia planetas escondidos nas fronteiras do sistema solar — invisíveis a olho nu, mas perceptíveis com equipamentos adequados e olhos treinados. Herschel, que era músico de profissão e astrônomo por paixão, simboliza o espírito da época: um tempo em que tanto amadores quanto profissionais colaboravam ativamente para expandir o conhecimento astronômico.

Essa colaboração entre astrônomos amadores e profissionais foi um fator essencial para o avanço da ciência nos séculos XVIII e XIX. Muitos dos telescópios da época eram construídos artesanalmente, e observadores dedicados passavam noites inteiras mapeando o céu em busca de qualquer irregularidade. Astrônomos como Caroline Herschel, irmã de William, contribuíram decisivamente com observações e descobertas importantes, como cometas e nebulosas.

Os observatórios começaram a se tornar mais comuns nas principais cidades da Europa e da América do Norte, permitindo observações sistemáticas e de longo prazo. Além disso, com o desenvolvimento da óptica e da metalurgia, tornou-se possível criar telescópios com aberturas maiores e espelhos parabólicos que capturavam mais luz, possibilitando a observação de corpos celestes mais distantes e menos brilhantes.

Ao longo do século XIX, a busca por novos planetas passou a envolver também cálculos matemáticos. Astrônomos notaram pequenas perturbações na órbita de Urano que não podiam ser explicadas pelas leis conhecidas da física. Essas anomalias sugeriam a presença de outro planeta, mais distante, cuja gravidade estaria influenciando o movimento de Urano. Assim, a caça a novos planetas deixou de ser apenas uma atividade de observação direta e passou a envolver predições baseadas em dados e equações, marcando um novo patamar na aplicação da ciência à astronomia.

A descoberta de Netuno, em 1846, confirmou essa nova abordagem. Através de cálculos independentes feitos por dois matemáticos, Urbain Le Verrier na França e John Couch Adams na Inglaterra, previu-se a posição exata onde um novo planeta deveria estar. O astrônomo Johann Galle, do Observatório de Berlim, foi quem efetivamente observou Netuno pela primeira vez, exatamente na posição prevista por Le Verrier. Foi a primeira vez na história que um planeta foi descoberto com base em cálculos matemáticos, e não por simples observação.

Essa transição da observação empírica para uma astronomia cada vez mais teórica e técnica mostrou que os limites da ciência estavam se expandindo. A busca por planetas já não era apenas uma questão de “ver”, mas de entender profundamente os princípios que regem o universo — usando a matemática para prever o invisível.

A revolução do telescópio foi, portanto, mais do que um avanço tecnológico. Ela representou uma mudança profunda na forma como os seres humanos exploram o cosmos. Combinando equipamentos cada vez mais sofisticados, mentes brilhantes, observações incansáveis e um espírito de curiosidade insaciável, os astrônomos dos séculos XVIII e XIX abriram caminho para a descoberta de novos mundos — e redefiniram para sempre o que significa explorar o universo.

A Descoberta de Urano (1781)

Em 13 de março de 1781, o astrônomo William Herschel, um músico alemão radicado na Inglaterra, fez uma descoberta que mudaria o curso da astronomia. Enquanto observava o céu noturno com um telescópio que ele mesmo havia construído, Herschel notou um objeto que não se comportava como uma estrela comum. Em vez de manter uma posição fixa no céu, esse corpo celeste exibia movimento próprio — um traço típico de planetas e cometas. Naquele momento, ele não sabia que estava prestes a registrar o primeiro novo planeta descoberto desde a Antiguidade: Urano.

Inicialmente, Herschel acreditou que poderia ter identificado um cometa. Isso era razoável, já que os cometas também se movem em relação às estrelas de fundo e, com certa frequência, eram detectados por observadores atentos. Ao comunicar sua descoberta à Royal Society de Londres, ele descreveu o objeto como um “cometa ou estrela nebulosa”, mantendo uma postura cautelosa diante da natureza incerta do fenômeno.

Nos meses que se seguiram, astrônomos em diferentes partes da Europa começaram a monitorar o objeto. Um dos primeiros a desconfiar que aquele corpo não era um cometa foi o astrônomo russo Anders Johan Lexell. Ele calculou a órbita do objeto e percebeu que seus parâmetros não correspondiam aos típicos de um cometa — na verdade, o corpo celeste seguia uma trajetória quase circular, característica de planetas. Outros astrônomos confirmaram os cálculos, e o consenso cresceu: tratava-se de um novo planeta, o primeiro descoberto com o uso de telescópios.

A confirmação de que Urano era de fato um planeta e não um cometa foi um marco extraordinário na história da astronomia. Até então, apenas cinco planetas eram conhecidos desde a Antiguidade — todos visíveis a olho nu. A descoberta de Urano não apenas ampliava a fronteira do Sistema Solar conhecido, mas também mostrava que ainda havia mundos a serem encontrados, escondidos na vastidão do céu.

Herschel inicialmente quis batizar o planeta de “Georgium Sidus” (Estrela de George), em homenagem ao rei George III da Inglaterra. Embora a proposta tenha agradado ao monarca, ela foi mal recebida fora do Reino Unido. Astrônomos europeus preferiram manter a tradição de nomear os planetas com nomes da mitologia clássica. Assim, o astrônomo alemão Johann Bode sugeriu o nome “Urano”, em referência ao deus grego do céu, pai de Cronos (Saturno) e avô de Zeus (Júpiter). O nome foi gradualmente aceito pela comunidade científica internacional e permanece até hoje.

O impacto da descoberta de Urano foi profundo. Pela primeira vez em milênios, o mapa dos planetas do Sistema Solar teve de ser atualizado. Mais do que um simples acréscimo à lista, Urano provou que o cosmos não era um sistema fechado e imutável, como muitos pensavam. A observação do novo planeta também levou a melhorias nos métodos de cálculo orbital e estimulou a construção de telescópios mais potentes.

Além disso, a descoberta de Urano trouxe nova vida à astronomia como campo científico. Instituições começaram a investir mais em observatórios, astrônomos amadores ganharam reconhecimento por suas contribuições, e o público em geral passou a olhar para o céu com renovada curiosidade. Herschel, por sua vez, foi nomeado astrônomo do rei e recebeu uma pensão anual para continuar seus estudos. Ele e sua irmã, Caroline Herschel, tornaram-se figuras centrais na astronomia do final do século XVIII.

Urano foi o primeiro planeta descoberto com o auxílio da tecnologia moderna e do método científico. Sua identificação inaugurou uma nova era: a de um universo em expansão, sujeito a descobertas contínuas, onde cada avanço técnico poderia revelar algo até então inimaginável. A descoberta de William Herschel não foi apenas uma questão de sorte, mas também de preparo, perseverança e dedicação — um verdadeiro caso de “acaso científico”, onde o olhar treinado encontrou aquilo que muitos sequer imaginavam existir.

Assim, Urano não apenas entrou para o rol dos planetas do Sistema Solar, mas também para a história como símbolo da capacidade humana de ir além dos limites conhecidos, desvendando os segredos do universo com engenho, paciência e uma boa dose de curiosidade.

Urano se Comporta Estranhamente: A Busca por Netuno

Após a descoberta de Urano por William Herschel em 1781, os astrônomos passaram a acompanhar atentamente sua órbita ao redor do Sol. Inicialmente, tudo parecia estar em ordem: os cálculos de sua trajetória pareciam coerentes com as leis de Newton. No entanto, ao longo das décadas seguintes, astrônomos começaram a notar algo intrigante. Urano não seguia exatamente o caminho previsto. Sua órbita apresentava desvios sutis, mas persistentes. Era como se algo invisível estivesse interferindo em seu movimento.

Essas anomalias na órbita de Urano não podiam ser explicadas apenas pelas forças gravitacionais conhecidas. Os astrônomos da época se viram diante de um dilema: ou as leis da gravitação estavam incompletas, ou havia algum corpo celeste, ainda não descoberto, exercendo influência gravitacional sobre Urano. A segunda hipótese logo se tornou a mais plausível, dando início a uma das caçadas mais fascinantes da história da astronomia.

A ideia de que poderia haver outro planeta além de Urano foi levantada por diversos estudiosos ao longo da primeira metade do século XIX. No entanto, foi a contribuição de dois matemáticos — trabalhando de forma independente — que deu o salto necessário da suposição para a previsão concreta. O francês Urbain Le Verrier e o inglês John Couch Adams utilizaram cálculos matemáticos complexos para prever a posição de um possível planeta responsável pelas perturbações observadas em Urano.

A abordagem desses cientistas foi notável: com base apenas nas irregularidades observadas em Urano, calcularam onde no céu o planeta desconhecido deveria estar. Foi uma aplicação ousada e precisa da teoria da gravitação de Newton — a matemática sendo usada para enxergar o invisível. Le Verrier, determinado e meticuloso, enviou seus cálculos ao astrônomo Johann Galle, do Observatório de Berlim, com um pedido simples: “procure um planeta na posição indicada”.

Na noite de 23 de setembro de 1846, Galle e seu assistente Heinrich d’Arrest apontaram o telescópio na direção sugerida por Le Verrier. E lá estava ele: um planeta nunca antes observado, brilhando exatamente onde a matemática havia previsto. Era Netuno, o oitavo planeta do Sistema Solar, localizado a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. A descoberta foi um triunfo da ciência teórica — a primeira vez na história em que um planeta foi descoberto “no papel” antes de ser visto pelos olhos humanos.

A descoberta de Netuno causou um verdadeiro impacto na comunidade científica. Pela primeira vez, o poder preditivo das equações gravitacionais havia sido plenamente confirmado. Era a prova de que, mesmo sem observação direta, a razão e o cálculo podiam nos conduzir a novas realidades. O feito de Le Verrier e Adams representou a maturidade da astronomia como ciência exata, capaz de integrar observação e teoria com precisão surpreendente.

Apesar do êxito conjunto, a descoberta de Netuno gerou também controvérsias diplomáticas e científicas. Como Adams e Le Verrier haviam chegado às mesmas conclusões de forma independente, houve um debate acalorado sobre quem deveria receber o crédito pela descoberta. A comunidade astronômica europeia acabou reconhecendo ambos os matemáticos, mas Le Verrier, cuja previsão foi realmente utilizada para localizar o planeta, tornou-se o nome mais associado ao feito.

Com a descoberta de Netuno, a astronomia ganhava um novo planeta — e, com ele, a confirmação de que o Sistema Solar era ainda mais vasto do que se imaginava. A caçada a Netuno marcou o início de uma nova era: a da astronomia fundamentada em modelos matemáticos preditivos, onde a teoria passou a guiar o olhar dos telescópios. E mostrou que, mesmo a bilhões de quilômetros de distância, um planeta pode ser “visto” antes mesmo de ser observado.

Netuno não apenas confirmou a existência de mundos além de Urano, mas também reforçou a confiança dos astrônomos em suas ferramentas intelectuais. O universo, que já parecia imenso, tornava-se ainda maior, cheio de segredos à espera de serem desvendados. E a partir dali, ninguém mais duvidaria de que havia muito a ser descoberto — bastava saber onde e como procurar.

A Descoberta de Netuno (1846)

A descoberta de Netuno é um marco impressionante na história da astronomia — não apenas por representar a adição de um novo planeta ao Sistema Solar, mas principalmente por demonstrar, com clareza jamais vista, o poder do método científico. Ao contrário de Urano, que foi descoberto por observação direta, Netuno foi previsto com lápis, papel e equações antes de ser avistado no céu. Foi a primeira vez que um planeta foi descoberto por meio de cálculos matemáticos — uma revolução na maneira de explorar o cosmos.

Durante o início do século XIX, os astrônomos notavam que Urano, embora estivesse em órbita ao redor do Sol, apresentava pequenas irregularidades em seu movimento que não podiam ser explicadas apenas pelas interações gravitacionais com os outros planetas conhecidos. Era como se algo “invisível” estivesse perturbando seu caminho. Essa anomalia abriu caminho para uma hipótese ousada: poderia haver um planeta além de Urano, cuja força gravitacional estivesse interferindo em sua órbita?

Foi então que dois matemáticos, trabalhando de forma independente, se propuseram a resolver o enigma. O britânico John Couch Adams e o francês Urbain Le Verrier mergulharam nos dados de observação de Urano e, com base nas leis da gravitação de Newton, buscaram prever onde estaria o planeta desconhecido. Adams foi o primeiro a concluir seus cálculos em 1845, mas enfrentou dificuldades em convencer os astrônomos britânicos a realizarem a busca. Seus alertas foram ignorados ou tratados com ceticismo por falta de precisão nos dados enviados.

Enquanto isso, na França, Le Verrier trabalhava com rigor impressionante. Em 1846, publicou uma série de previsões precisas sobre a posição e a massa do planeta que causava as perturbações em Urano. Sem acesso a telescópios, ele encaminhou suas conclusões ao Observatório de Berlim, pedindo ajuda para verificar sua hipótese. O astrônomo Johann Gottfried Galle, ao receber os cálculos de Le Verrier, apontou seu telescópio para a região indicada — e em apenas algumas horas, encontrou Netuno.

Na noite de 23 de setembro de 1846, Galle e seu assistente Heinrich d’Arrest identificaram um corpo celeste que não constava nos mapas estelares. Em observações posteriores, o objeto demonstrou movimento próprio, confirmando que não se tratava de uma estrela, mas sim de um novo planeta. A localização de Netuno estava a menos de um grau de diferença da posição prevista por Le Verrier — uma precisão impressionante que causou enorme admiração no meio científico.

Mas com a descoberta vieram também os conflitos. Adams e Le Verrier haviam, de fato, chegado às mesmas conclusões por meios distintos, mas apenas Le Verrier teve seus cálculos levados a sério a ponto de motivar a busca observacional que levou à descoberta. Isso gerou um intenso debate internacional: quem havia realmente descoberto Netuno? Os franceses defendiam a primazia de Le Verrier, enquanto os britânicos reivindicavam crédito para Adams. No final, a comunidade astronômica acabou reconhecendo ambos como co-descobridores, embora, historicamente, Le Verrier tenha recebido o maior reconhecimento por sua atuação decisiva.

Independentemente da disputa, a descoberta de Netuno representou uma validação extraordinária do método científico. Pela primeira vez, a previsão matemática havia orientado de forma bem-sucedida uma descoberta astronômica. A astronomia, que até então dependia principalmente de observações empíricas, passava a confiar também na matemática como ferramenta de exploração cósmica. O universo deixava de ser apenas um céu a ser observado e passava a ser um sistema a ser calculado.

Netuno também trouxe outras implicações. Sua existência e posição validaram completamente as leis de Newton mesmo em escalas muito além daquelas com que Newton lidou em sua época. A física gravitacional ganhava força como linguagem universal do cosmos, e os astrônomos passaram a usá-la para investigar outros possíveis corpos distantes — o que, eventualmente, levaria à busca por Plutão décadas depois.

A descoberta de Netuno é lembrada não só por sua grandiosidade científica, mas também por marcar o momento em que a mente humana, por meio da razão e do método, conseguiu encontrar um novo mundo sem sequer vê-lo antes. Um feito que continua a inspirar cientistas até hoje, reforçando uma verdade fundamental: para entender o universo, às vezes, é preciso fechar os olhos e confiar nos números.

Plutão: Um Pequeno Mundo no Cinturão Gelado (1930)

A descoberta de Netuno em 1846, guiada por cálculos matemáticos, foi um feito tão extraordinário que logo gerou a expectativa de que mais planetas pudessem ser encontrados da mesma forma. Astrônomos passaram a estudar possíveis irregularidades na órbita de Netuno, buscando pistas da existência de um novo corpo celeste ainda mais distante — o misterioso “Planeta X”. Essa ideia ganharia força no final do século XIX e início do século XX, alimentada por observações incertas e pela intuição de que o Sistema Solar ainda guardava segredos nos confins gelados além de Netuno.

Um dos maiores defensores da existência do Planeta X foi o astrônomo americano Percival Lowell. Conhecido por seu trabalho anterior sobre os “canais” de Marte — que hoje sabemos terem sido interpretações equivocadas — Lowell voltou sua atenção para o Sistema Solar externo. Ele acreditava que as perturbações orbitais de Urano e Netuno não podiam ser explicadas sem a presença de um planeta adicional. Em 1906, fundou o Observatório Lowell no Arizona, com o objetivo específico de localizar esse planeta desconhecido.

Lowell realizou anos de cálculos e pesquisas, traçando regiões do céu onde acreditava que o Planeta X poderia estar. Ele chegou a registrar fotografias da área celeste onde Plutão eventualmente seria descoberto, mas não conseguiu identificá-lo. Após sua morte em 1916, os esforços para encontrar o planeta esfriaram temporariamente, até serem retomados mais de uma década depois sob a supervisão do Observatório Lowell.

Foi então que entrou em cena Clyde Tombaugh, um jovem astrônomo autodidata, contratado em 1929 para continuar a busca pelo Planeta X. Tombaugh era meticuloso, paciente e determinado. Ele utilizou uma técnica conhecida como comparação de placas fotográficas: tirava duas imagens da mesma região do céu, com alguns dias de intervalo, e as examinava cuidadosamente em busca de objetos que se movessem em relação às estrelas de fundo. O trabalho era árduo e exigia grande concentração.

Em 18 de fevereiro de 1930, após meses de observações, Tombaugh notou algo especial: um pequeno ponto de luz que havia mudado de posição entre as duas placas. Era sutil, quase imperceptível, mas real. Após análises posteriores, ficou claro que ele havia encontrado o tão procurado Planeta X. O anúncio da descoberta foi feito em 13 de março de 1930 — exatamente 149 anos após a descoberta de Urano por Herschel.

O novo corpo celeste foi nomeado Plutão, uma sugestão feita por uma jovem britânica de 11 anos chamada Venetia Burney, fã de mitologia clássica. O nome agradou aos astrônomos, pois fazia referência ao deus romano do submundo — apropriado para um planeta tão distante e misterioso — e suas duas primeiras letras “PL” também homenageavam Percival Lowell, cuja obsessão havia iniciado toda a busca.

A descoberta de Plutão causou enorme fascínio no público e na mídia. Após décadas de mistério em torno do Planeta X, o “nono planeta” finalmente havia sido encontrado. Escolas, jornais e livros didáticos ao redor do mundo passaram a incluir Plutão como o mais novo membro da família planetária. Embora fosse pequeno — muito menor que os outros planetas — sua descoberta parecia confirmar que o Sistema Solar ainda tinha muito a oferecer.

Entretanto, nem tudo era tão claro quanto parecia. Desde o início, a massa estimada de Plutão parecia pequena demais para justificar as perturbações gravitacionais atribuídas ao suposto Planeta X. Com o passar dos anos e a melhoria dos instrumentos de medição, descobriu-se que Plutão não tinha massa suficiente para causar tais efeitos. O mistério das anomalias de Netuno, mais tarde, seria atribuído a erros de medição e não à influência de outro planeta.

Mesmo assim, Plutão permaneceu como planeta oficial por mais de 70 anos. Sua descoberta não apenas fechou um capítulo na história da busca por mundos além de Netuno, como também abriu outro — o da exploração do Cinturão de Kuiper, onde hoje se sabe que Plutão é apenas um entre muitos corpos gelados. Tombaugh, até o fim da vida, defendeu o status planetário de sua descoberta, e foi amplamente celebrado como símbolo do poder da perseverança e da ciência meticulosa.

A descoberta de Plutão marcou o fim da era clássica da “caça aos planetas” do Sistema Solar. Era um mundo pequeno, gelado e excêntrico, mas capturou a imaginação de uma geração inteira. Seu legado — e a controvérsia sobre seu status, que surgiria décadas depois — continua sendo uma das histórias mais cativantes da astronomia moderna.

A Reclassificação de Plutão

Por mais de sete décadas, Plutão foi celebrado como o nono planeta do Sistema Solar. Sua órbita excêntrica e sua distância do Sol contribuíam para seu caráter misterioso, quase mitológico. No entanto, nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, novas descobertas colocaram em xeque o status planetário de Plutão. Ao longo do tempo, ficou evidente que ele não era um caso isolado nos confins do Sistema Solar — havia outros corpos, parecidos em tamanho e composição, dividindo o mesmo território gelado.

O ponto de inflexão surgiu em 2005, quando astrônomos anunciaram a descoberta de Eris, um objeto transnetuniano localizado além da órbita de Plutão. Eris era, surpreendentemente, muito semelhante a Plutão em vários aspectos — e, em um primeiro momento, estimava-se que fosse até maior. Essa descoberta levantou uma questão inevitável: se Plutão era considerado um planeta, por que Eris não poderia ser também? E se aceitássemos Eris como o décimo planeta, quantos outros corpos semelhantes ainda restavam por identificar?

A descoberta de Eris forçou a comunidade científica a confrontar uma antiga questão: o que exatamente define um planeta? Até então, o termo “planeta” era usado de forma relativamente informal, baseado em tradições históricas e descobertas individuais. Mas o avanço tecnológico e as novas observações tornavam urgente a necessidade de uma definição clara, objetiva e cientificamente sólida.

Foi nesse contexto que, em agosto de 2006, a União Astronômica Internacional (IAU) se reuniu em Praga para debater e votar uma nova definição oficial de planeta. O objetivo era criar critérios consistentes que permitissem classificar corretamente todos os corpos celestes do Sistema Solar. A decisão geraria uma das mudanças mais controversas da história da astronomia moderna.

A nova definição da IAU estabeleceu três critérios que um corpo celeste deve cumprir para ser considerado um planeta:

- Estar em órbita ao redor do Sol;

- Ter massa suficiente para que sua gravidade o torne aproximadamente esférico (ou seja, estar em equilíbrio hidrostático);

- Ter “limpado” a vizinhança de sua órbita, ou seja, ser gravitacionalmente dominante e não compartilhar sua região orbital com corpos de tamanho comparável.

Plutão cumpria os dois primeiros critérios, mas falhava no terceiro. Ele compartilha sua órbita com muitos outros objetos no Cinturão de Kuiper, uma vasta região além de Netuno repleta de corpos gelados e pequenos planetas anões. Como consequência, a IAU reclassificou Plutão como um planeta anão, junto com Eris e outros objetos semelhantes.

A decisão provocou um intenso debate dentro e fora da comunidade científica. Para muitos astrônomos, a reclassificação foi um passo necessário para garantir rigor na nomenclatura astronômica. Para outros, porém, representou uma perda simbólica: Plutão, um dos planetas ensinados por gerações em escolas ao redor do mundo, havia sido “rebaixado”. O público, em especial, demonstrou grande apego emocional ao pequeno mundo gelado — e não faltaram campanhas, protestos e até canções em defesa de seu status planetário.

A polêmica também expôs as dificuldades em aplicar definições rígidas a um universo em constante expansão de conhecimento. Alguns cientistas propuseram revisões na definição da IAU, sugerindo que o critério de “limpar a órbita” fosse flexibilizado ou mesmo abandonado. Outros passaram a defender uma classificação mais ampla, que incluísse dezenas ou até centenas de planetas anões, considerando a diversidade dos corpos do Sistema Solar como uma riqueza a ser valorizada, e não excluída.

Apesar da controvérsia, a reclassificação de Plutão trouxe importantes avanços. Ela ajudou a moldar uma nova compreensão do Sistema Solar, agora visto não como um conjunto fixo de nove planetas, mas como uma estrutura dinâmica, com regiões distintas — como o Cinturão de Asteroides e o Cinturão de Kuiper — repletas de mundos intrigantes. Plutão, mesmo sem o título de planeta “oficial”, continuou despertando fascínio, especialmente após a missão New Horizons, da NASA, que em 2015 revelou detalhes surpreendentes de sua geologia e atmosfera.

Hoje, Plutão é reconhecido como o primeiro e mais famoso planeta anão, símbolo de uma era de descobertas e debates que continuam moldando nossa compreensão do cosmos. Sua jornada, da glória planetária ao novo status científico, é mais do que uma simples mudança de categoria — é um reflexo de como a ciência evolui, revê seus conceitos e segue em busca de uma visão mais completa do universo.

O Legado das Descobertas

As descobertas de Urano, Netuno e Plutão representam marcos profundos na história da astronomia e moldaram de forma duradoura nossa compreensão do Sistema Solar. Cada uma delas foi não apenas uma vitória científica, mas também um reflexo de uma mudança de paradigma — desde a observação empírica, passando pela aplicação de cálculos matemáticos, até a exploração fotográfica e digital. Esses mundos distantes nos ensinaram que o cosmos é maior, mais dinâmico e mais surpreendente do que imaginávamos.

Antes de Urano, o Sistema Solar era entendido como um conjunto fechado de planetas clássicos, todos visíveis a olho nu desde a Antiguidade. A descoberta acidental de Urano por William Herschel em 1781 expandiu essa visão, abrindo caminho para que os céus fossem vistos como um território ainda parcialmente inexplorado. Quando Netuno foi descoberto em 1846, com base em cálculos teóricos, confirmou-se que o Universo podia ser previsto com precisão — mesmo antes de ser visto. Já Plutão, encontrado após décadas de persistência, simbolizou tanto a curiosidade científica quanto os limites dos métodos tradicionais, inaugurando a era da astronomia moderna.

Um dos maiores legados dessas descobertas é a colaboração entre teoria e observação. O caso de Netuno é um dos melhores exemplos de como equações e modelos matemáticos, aplicados com rigor, podem levar a descobertas físicas concretas. Le Verrier e Adams, trabalhando de forma independente, demonstraram que a matemática podia servir como um “mapa do invisível”, antecipando a existência de corpos celestes ainda não observados. Essa relação entre previsão teórica e comprovação observacional tornou-se um modelo para a ciência moderna — e continua sendo fundamental na busca por exoplanetas, galáxias distantes e até partículas subatômicas.

Por outro lado, o trabalho de Clyde Tombaugh nos mostra o valor da observação cuidadosa, paciente e meticulosa. Em uma época sem computadores ou inteligência artificial, foi o olhar humano, guiado pela dedicação e pela metodologia, que permitiu identificar o movimento sutil de Plutão entre as estrelas. A ciência avança quando a teoria e a prática caminham lado a lado, e essas descobertas demonstram como a intuição e o esforço manual podem ser tão valiosos quanto os cálculos mais sofisticados.

Além de impactar nossa compreensão do Sistema Solar, essas descobertas abriram novas fronteiras na astronomia. Hoje, sabemos que Plutão é apenas um entre centenas de corpos no Cinturão de Kuiper, uma região que abriga uma verdadeira “segunda zona planetária” composta por planetas anões e objetos gelados. O estudo desses corpos tem ajudado a entender a formação e evolução do Sistema Solar, revelando pistas sobre como os planetas se aglomeraram, migraram e interagiram ao longo de bilhões de anos.

A partir dos anos 1990, uma nova revolução começou a se desenhar: a descoberta dos exoplanetas, ou planetas que orbitam outras estrelas. Com o auxílio de telescópios espaciais como o Kepler e o TESS, milhares de mundos foram identificados além do nosso Sistema Solar — alguns gasosos e gigantes, outros rochosos e de tamanho semelhante à Terra. Essa nova etapa da astronomia mostra que os princípios usados para descobrir Netuno e Plutão continuam válidos: detectar pequenas perturbações, observar com paciência, e buscar padrões nas variações de luz e movimento.

Hoje, os astrônomos acreditam que o Sistema Solar ainda pode esconder segredos. A hipótese de um “Planeta Nove” — um corpo massivo, situado muito além de Plutão, cuja existência é sugerida por padrões orbitais de objetos transnetunianos — é um tema quente na pesquisa atual. Se confirmado, esse planeta encerraria mais um ciclo de descoberta e nos lembraria de que, mesmo com toda a nossa tecnologia, o céu ainda guarda surpresas.

O legado das descobertas de Urano, Netuno e Plutão é, portanto, múltiplo. Elas não apenas expandiram o mapa do Sistema Solar, como também redefiniram o que significa buscar e encontrar. Mais do que localizar planetas, os astrônomos passaram a refletir sobre o próprio conceito de “planeta”, as limitações dos instrumentos, e o papel da ciência em questionar e revisar verdades estabelecidas.

Essas histórias de descobertas não são apenas episódios técnicos — são jornadas humanas, cheias de dúvidas, erros, acertos e paixões. São a prova de que a ciência é um processo vivo, movido pela curiosidade e pelo desejo de compreender o desconhecido. E se há uma certeza que essas descobertas nos deixaram, é que o Universo é vasto demais para ser dado como completo. Ainda há muito céu a ser explorado.

Conclusão

Ao longo deste artigo, percorremos uma jornada que começou com os limites da observação a olho nu e culminou na descoberta de mundos distantes, antes inimagináveis. Urano, Netuno e Plutão não são apenas corpos celestes que orbitam o Sol — eles são marcos do progresso humano, símbolos de como a curiosidade, a persistência e a ciência podem nos levar a enxergar além das fronteiras do visível.

A descoberta de Urano em 1781 desafiou a ideia de um Sistema Solar “completo”. Pela primeira vez, desde a Antiguidade, um novo planeta era identificado — não por tradição ou mitologia, mas por instrumentos ópticos modernos e observação sistemática. William Herschel não procurava um planeta, mas encontrou um, e isso abriu caminho para novas perguntas e possibilidades.

Em seguida, o caso de Netuno demonstrou algo ainda mais impressionante: a capacidade da ciência de prever a existência de um planeta antes mesmo de observá-lo diretamente. O trabalho independente de Le Verrier e Adams, seguido pela observação de Galle, mostrou que a gravidade — essa força invisível — podia ser usada como um guia para explorar o desconhecido. Foi uma das maiores vitórias da física newtoniana e consolidou a astronomia como uma ciência exata, fundamentada em leis e cálculos.

Por fim, Plutão, descoberto em 1930, nos lembrou da importância da perseverança. Clyde Tombaugh, a partir dos esforços de Percival Lowell e da busca pelo enigmático “Planeta X”, identificou um pequeno ponto de luz em placas fotográficas — um planeta, pensou-se, que completaria o quadro do Sistema Solar. Apesar de sua reclassificação em 2006 como planeta anão, Plutão continua sendo um símbolo de descoberta e fascínio popular, além de ter aberto a porta para o estudo do Cinturão de Kuiper e da nova população de mundos gelados.

O fio condutor dessas três descobertas não é apenas técnico, mas profundamente humano. O que moveu os astrônomos — profissionais ou amadores, teóricos ou observacionais — foi a curiosidade, esse impulso ancestral de querer saber mais, de não se conformar com o conhecido. A busca por planetas é, acima de tudo, uma busca por sentido, por posição, por perspectiva. Ao encontrar novos mundos, encontramos também novos modos de nos enxergar no Universo.

O poder da ciência está justamente nessa capacidade de transformar dúvida em descoberta. Cada planeta adicionado ao mapa foi, antes de tudo, uma hipótese ousada, uma suposição baseada em dados incompletos, mas guiada por lógica, método e vontade de explorar. A ciência é falível e revisável — como mostrou a reclassificação de Plutão —, mas é também o caminho mais sólido que temos para transformar o desconhecido em conhecimento.

Hoje, o Sistema Solar não é mais visto como uma estrutura fixa de nove planetas em ordem crescente. É uma tapeçaria complexa, com cinturões, anéis, luas exóticas, planetas anões e possivelmente outros gigantes ainda não detectados. E além dele, uma galáxia repleta de exoplanetas, alguns talvez com condições similares às da Terra. A nossa visão do cosmos está em constante expansão, e a cada nova geração de telescópios e missões espaciais, enxergamos mais longe — e mais profundamente.

Ao final dessa jornada, resta uma pergunta que continua ecoando: quantos mundos ainda nos aguardam? Quantos planetas anões, exoplanetas ou mesmo formas de vida podem estar lá fora, esperando apenas que nossos olhos — ou nossas equações — os alcancem? A história de Urano, Netuno e Plutão nos ensina que o universo não é estático, e tampouco nosso conhecimento sobre ele. Cada descoberta é um convite à próxima.

Se há uma lição central nesta narrativa, é que a curiosidade humana é inextinguível. Enquanto houver céus a observar, teorias a testar e perguntas sem resposta, a ciência continuará avançando. E com ela, nossa jornada rumo ao desconhecido seguirá — passo a passo, planeta a planeta.

O cosmos é vasto, e sua exploração está apenas começando. Que as histórias de Urano, Netuno e Plutão inspirem novos exploradores, novas perguntas e novas descobertas. Porque, como aprendemos com esses mundos distantes, o universo sempre tem algo novo a revelar.

Extras e Recursos (opcional)

Para os leitores que ficaram fascinados com a jornada da descoberta de Urano, Netuno e Plutão — e desejam mergulhar ainda mais fundo na história da astronomia e na estrutura do Sistema Solar — esta seção traz uma seleção de recursos visuais, materiais educativos e indicações de leitura e vídeo. Aprender sobre o cosmos é uma experiência contínua, e quanto mais exploramos, mais descobrimos o quanto ainda temos a aprender.

Linha do Tempo Interativa das Descobertas

Uma maneira didática e envolvente de compreender a progressão histórica dessas descobertas é por meio de uma linha do tempo interativa. Aqui está uma sugestão de estrutura que pode ser adaptada em plataformas de criação como Timeline JS ou integrada em sites educativos:

- 1781 — Descoberta de Urano por William Herschel.

- 1821–1846 — Observações anômalas na órbita de Urano levam à previsão matemática de Netuno.

- 1846 — Descoberta de Netuno por Johann Galle, a partir dos cálculos de Le Verrier e Adams.

- 1905–1930 — Busca pelo “Planeta X”, liderada por Percival Lowell e continuada por Clyde Tombaugh.

- 1930 — Descoberta de Plutão por Tombaugh, no Observatório Lowell.

- 2006 — Reclassificação de Plutão como planeta anão pela União Astronômica Internacional.

Essa linha do tempo pode ser acompanhada de imagens históricas, fotos de telescópios, manuscritos originais e vídeos explicativos. Museus, sites de ciência e projetos de educação digital costumam oferecer ferramentas prontas para a construção dessa experiência.

Infográfico: O Sistema Solar Antes e Depois

Outro recurso extremamente visual e educativo é o infográfico comparativo do Sistema Solar antes e depois das descobertas. Essa peça gráfica pode ser dividida em três quadros principais:

- Antiguidade até 1781: Sistema Solar conhecido com 6 planetas (Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno), todos visíveis a olho nu.

- 1781–1846: Inclusão de Urano, expandindo a fronteira do Sistema Solar conhecido.

- 1846–1930: Descoberta de Netuno e, posteriormente, Plutão, levando a um modelo com 9 planetas até a redefinição em 2006.

Esses gráficos podem ser estilizados para mostrar o aumento da escala do Sistema Solar, a diferença nas órbitas e as regiões como o Cinturão de Kuiper e a Nuvem de Oort. Ferramentas como Canva, Piktochart ou até mesmo recursos do Google Earth/Sky podem ajudar a criar esses materiais.

Indicação de Livros, Documentários e Sites Confiáveis

Para quem quer se aprofundar no tema com fontes confiáveis e inspiradoras, aqui estão algumas recomendações de leitura e conteúdo audiovisual:

📚 Livros

- “Cosmos”, de Carl Sagan — Um clássico que explora a história da astronomia com uma linguagem acessível e poética.

- “The Hunt for Planet X”, de Govert Schilling — Foca na busca por Plutão e a reclassificação dos planetas.

- “Neptune: The Allied Discovery of a Planet”, de Tom Standage — Detalha a rivalidade entre Le Verrier e Adams.

🎬 Documentários

- “The Planets” (BBC) — Série documental com narrativa envolvente e visual deslumbrante.

- “NOVA: The Pluto Files” (PBS) — Apresentado por Neil deGrasse Tyson, trata da polêmica reclassificação de Plutão.

- “Cosmos: A Spacetime Odyssey” (2014) — Apresentado por Tyson, herdeiro da série original de Sagan.

🌐 Sites e Recursos Online

- NASA Solar System Exploration — Página oficial da NASA sobre planetas e objetos do Sistema Solar.

- União Astronômica Internacional (IAU) — Fonte oficial sobre classificações planetárias e definições astronômicas.

- Sky & Telescope — Revista com artigos científicos e observacionais sobre o cosmos.

Com esses materiais, o leitor pode não apenas relembrar os momentos marcantes das descobertas planetárias, mas também continuar aprendendo e se maravilhando com o universo. Afinal, cada nova informação pode ser a faísca para uma nova geração de exploradores do céu.

A astronomia é um convite permanente à curiosidade — e a melhor maneira de honrar esse espírito é continuar olhando para cima e se perguntando: o que mais está lá fora?