Introdução

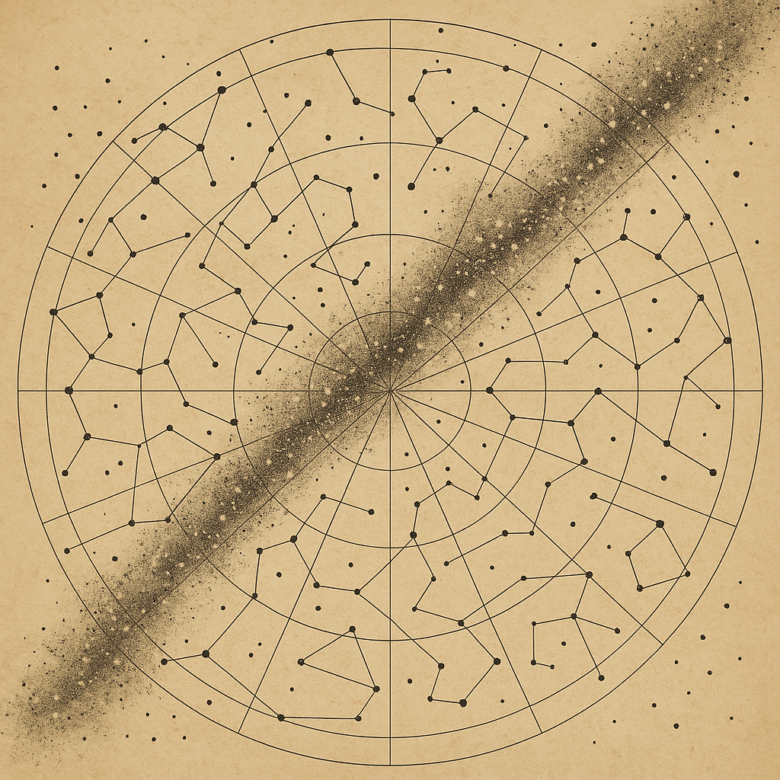

Desde os tempos mais remotos, o céu noturno sempre despertou a curiosidade da humanidade. Antes mesmo do surgimento das primeiras civilizações organizadas, nossos ancestrais já olhavam para as estrelas em busca de padrões, significados e orientação. A prática de observar o céu levou, naturalmente, à necessidade de registrar e organizar o que era visto — uma necessidade que culminou na criação dos primeiros catálogos estelares.

Os catálogos estelares são registros sistemáticos dos corpos celestes, geralmente contendo informações sobre a posição, brilho (magnitude) e, em alguns casos, descrições visuais de estrelas e outros objetos astronômicos. Esses catálogos representaram um enorme avanço no entendimento do cosmos e foram fundamentais para a transição da astronomia como prática observacional empírica para uma ciência mais precisa e teórica.

Na antiguidade, observar os movimentos celestes não era apenas uma atividade científica: era essencial para a agricultura, a navegação, a elaboração de calendários e até mesmo para práticas religiosas e astrológicas. Com o passar do tempo, esses registros se tornaram mais complexos e detalhados. O trabalho de astrônomos como Hiparco de Nicéia e, posteriormente, Cláudio Ptolomeu, marcou o início de um esforço contínuo para mapear e compreender o céu com base em observações meticulosas.

Este artigo tem como objetivo traçar uma linha histórica sobre os primeiros grandes catálogos estelares da história, com destaque para as contribuições de Ptolomeu no Almagesto e a evolução desse conhecimento até o Catálogo Messier, compilado no século XVIII por Charles Messier. A jornada entre esses dois marcos históricos revela não apenas os avanços tecnológicos e metodológicos da astronomia, mas também as mudanças na forma como os humanos entendem e se relacionam com o universo.

Além de apresentar a evolução das técnicas de observação e organização dos dados celestes, também analisaremos o impacto desses catálogos no desenvolvimento posterior da ciência. Mesmo com as ferramentas modernas de observação, como telescópios espaciais e sondas interplanetárias, a estrutura básica dos catálogos estelares continua sendo fundamental para a astronomia. Eles servem como referência para astrônomos profissionais e amadores, ajudando a identificar objetos celestes e a planejar observações.

Entender os primeiros catálogos estelares é mergulhar em uma história fascinante de engenhosidade humana, onde o céu foi lentamente decifrado e transformado em um mapa de conhecimento. Ao explorarmos os registros de Ptolomeu, os refinamentos feitos por astrônomos medievais, e o surgimento do Catálogo Messier, percebemos como cada contribuição se encaixa em um longo e contínuo esforço para compreender o cosmos.

Ao final deste percurso, será possível perceber como esses catálogos não apenas representaram avanços científicos, mas também mudaram profundamente nossa visão de mundo. Do geocentrismo de Ptolomeu à descoberta de nebulosas e galáxias por Messier, a catalogação estelar acompanhou — e, em muitos momentos, impulsionou — as grandes revoluções da astronomia.

O Início da Catalogação Celeste na Antiguidade

Astronomia Babilônica e Egípcia

Muito antes dos telescópios e da ciência moderna, as primeiras civilizações da humanidade já voltavam os olhos para o céu noturno em busca de respostas e orientações. Entre os povos mais antigos que desenvolveram práticas astronômicas sistemáticas, destacam-se os babilônios e os egípcios. Suas observações, ainda que rudimentares, lançaram as bases do que viria a se tornar a astronomia científica.

Os babilônios, por volta do segundo milênio antes de Cristo, foram pioneiros na observação meticulosa dos corpos celestes. Utilizando apenas a observação a olho nu e registros em tabuletas de argila, esses astrônomos antigos conseguiram identificar padrões de movimento no céu. Seus registros eram especialmente focados no movimento dos planetas, eclipses e fases da Lua. Para eles, os fenômenos celestes possuíam significados místicos e práticos, influenciando diretamente decisões políticas, religiosas e agrícolas.

Apesar de não deixarem um “catálogo estelar” nos moldes que conhecemos hoje, os babilônios compilaram listas de constelações, estabeleceram zodíacos e desenvolveram sistemas matemáticos para prever eventos celestes. Esses conhecimentos foram absorvidos e aperfeiçoados por civilizações posteriores, como os gregos e os árabes. A influência babilônica na astronomia pode ser percebida, por exemplo, na divisão do círculo em 360 graus e na nomenclatura de certos signos do zodíaco.

Já no Egito Antigo, a astronomia tinha papel essencial na organização do calendário e na agricultura. A observação do surgimento heliacal de Sirius (a estrela mais brilhante do céu noturno) era usada para prever a cheia do rio Nilo, evento vital para a fertilização das terras. Os egípcios também registravam constelações visíveis em diferentes épocas do ano, as chamadas “decânicas”, que marcavam a passagem do tempo durante a noite.

Embora seus registros fossem mais voltados para fins religiosos e cerimoniais do que para uma catalogação precisa e científica, os egípcios contribuíram para a construção de um saber astronômico prático. Seus templos, alinhados com fenômenos astronômicos, e a construção das pirâmides — cujos eixos apontam para constelações específicas — são testemunhos da importância da observação do céu em sua cultura.

Contribuições Gregas: A base da Astronomia Ocidental

Com a ascensão da cultura grega, especialmente a partir do século VI a.C., a astronomia passou por um processo de racionalização. Deixou de ser apenas um instrumento de adivinhação ou organização do tempo e começou a ser estudada como uma ciência baseada na observação, na geometria e na lógica. Um dos maiores nomes dessa transformação foi Hiparco de Nicéia.

Ativo no século II a.C., Hiparco é frequentemente considerado o “pai da astronomia científica”. Ele foi o primeiro a compilar um catálogo estelar sistemático baseado em observações precisas. Utilizando instrumentos como o quadrante e a dioptra, Hiparco conseguiu determinar a posição e o brilho de aproximadamente 850 estrelas. Esse catálogo, infelizmente perdido na íntegra, foi posteriormente incorporado e ampliado por Ptolomeu em sua obra monumental, o Almagesto.

Uma das contribuições mais notáveis de Hiparco foi a descoberta da precessão dos equinócios. Ao comparar suas observações com registros mais antigos, ele percebeu que a posição das estrelas mudava lentamente ao longo do tempo em relação ao plano da eclíptica. Esse fenômeno, causado pela oscilação do eixo da Terra, tem um ciclo de aproximadamente 26 mil anos e foi uma das primeiras provas de que o céu não era estático, como se acreditava até então.

Além de seu catálogo, Hiparco também desenvolveu um sistema de classificação estelar por magnitude aparente, atribuindo valores numéricos ao brilho das estrelas visíveis. Esse sistema seria adotado e refinado por astrônomos posteriores, tornando-se a base para a escala de magnitude ainda utilizada na astronomia moderna.

A abordagem matemática e empírica de Hiparco influenciou profundamente os rumos da astronomia ocidental. Ele demonstrou que era possível medir e prever com precisão os fenômenos celestes — algo que, até então, pertencia ao domínio da mitologia e da especulação. Sua obra representa o ponto de inflexão entre a astronomia como observação religiosa e a astronomia como ciência.

Assim, entre as observações empíricas dos babilônios e a sistematização matemática dos gregos, temos a gênese da catalogação celeste. Esses primeiros registros, mesmo limitados pelas ferramentas da época, foram essenciais para o desenvolvimento de modelos do universo e da cosmologia, criando a base sobre a qual astrônomos como Ptolomeu e, séculos depois, Messier construiriam seus próprios catálogos.

Cláudio Ptolomeu e o Almagesto

O Contexto Histórico do Almagesto

No século II d.C., em plena era do Império Romano, a cidade de Alexandria, no Egito, era um dos principais centros do conhecimento do mundo antigo. Com sua famosa biblioteca e instituições dedicadas ao estudo da filosofia, matemática e astronomia, Alexandria atraiu intelectuais de diversas partes do império. Foi nesse ambiente fértil que viveu e trabalhou Cláudio Ptolomeu, um astrônomo, matemático e geógrafo cuja obra teria impacto duradouro por mais de mil anos.

Ptolomeu é mais conhecido por sua obra intitulada Almagesto (do árabe “al-majisti”, que significa “O Maior”), originalmente escrita em grego sob o nome Mathematike Syntaxis. O título reflete sua ambição: reunir e sistematizar todo o conhecimento astronômico disponível até então. O Almagesto é uma síntese da astronomia greco-romana, contendo observações anteriores — especialmente as de Hiparco —, além de cálculos, tabelas e descrições detalhadas dos movimentos dos corpos celestes.

O contexto da obra é marcado por uma tentativa de explicar o movimento dos astros com base em um sistema coerente e previsível. Ptolomeu acreditava que o universo era ordenado segundo princípios matemáticos e que a Terra ocupava o centro desse universo. Seu modelo, conhecido como modelo geocêntrico ptolomaico, foi detalhadamente descrito no Almagesto e se tornaria a base do pensamento astronômico ocidental por mais de mil anos.

Estrutura e Conteúdo do Almagesto

O Almagesto é dividido em treze livros (ou capítulos), abordando desde os fundamentos matemáticos da astronomia até tabelas de dados e instruções para cálculos astronômicos. Entre os conteúdos mais importantes está o seu famoso catálogo estelar, que lista 1.022 estrelas organizadas em 48 constelações, muitas das quais permanecem com os mesmos nomes até hoje.

Esse catálogo estelar é, em grande parte, baseado nas observações feitas por Hiparco de Nicéia, que viveu cerca de 300 anos antes de Ptolomeu. No entanto, Ptolomeu ajustou os dados às suas próprias medições e atualizou alguns valores. Ele organizou as estrelas de acordo com suas posições celestes relativas às constelações, fornecendo também a latitude e longitude celestes de cada estrela — com base no sistema de coordenadas equatoriais.

Um dos aspectos notáveis do Almagesto é o uso de um sistema de classificação por magnitude aparente, herdado de Hiparco, mas aperfeiçoado por Ptolomeu. Ele dividiu as estrelas em seis magnitudes, sendo a primeira as mais brilhantes e a sexta as mais tênues visíveis a olho nu. Esse sistema, ainda que impreciso segundo os padrões modernos, foi amplamente utilizado até o século XIX e serviu de base para a escala de magnitude moderna.

Além da catalogação estelar, o Almagesto apresenta um elaborado modelo matemático dos movimentos dos planetas, do Sol e da Lua. Para explicar as órbitas planetárias, Ptolomeu utilizou o conceito de epiciclos — pequenos círculos ao longo dos quais os planetas se movem, enquanto percorrem um círculo maior (o deferente) ao redor da Terra. Apesar de artificial, esse sistema conseguia prever com boa precisão os movimentos celestes, tornando-se uma ferramenta útil para astrônomos e astrólogos da época.

Influência do Almagesto

A influência do Almagesto foi profunda e duradoura. Durante toda a Idade Média, tanto no mundo islâmico quanto na Europa cristã, o modelo geocêntrico descrito por Ptolomeu foi considerado a explicação oficial do funcionamento do universo. Esse domínio perdurou até o Renascimento, quando foi desafiado pelos modelos heliocêntricos de Nicolau Copérnico, Johannes Kepler e Galileu Galilei.

No mundo islâmico, a obra foi traduzida para o árabe no século IX e amplamente estudada por astrônomos como Al-Battani, Al-Sufi e Ibn al-Shatir. Esses estudiosos não apenas preservaram o conhecimento ptolomaico, mas também o criticaram, corrigiram e ampliaram, mantendo a tradição da observação e do cálculo astronômico com grande rigor. Posteriormente, o Almagesto seria traduzido do árabe para o latim, introduzindo o conhecimento clássico ao mundo europeu medieval.

Durante séculos, o Almagesto foi o texto de referência para o estudo da astronomia. Nas universidades medievais, ele era parte essencial do currículo, e seus métodos e tabelas astronômicas eram utilizados para calcular datas litúrgicas, confeccionar calendários e até mesmo orientar navegações marítimas. O prestígio da obra era tão grande que questionar suas premissas era, durante muito tempo, considerado um desafio à ordem estabelecida.

Ainda que o modelo geocêntrico de Ptolomeu tenha sido substituído, seu trabalho permanece um marco na história da ciência. O Almagesto não só representou o auge da astronomia antiga, como também serviu de ponte entre o conhecimento clássico e os avanços científicos que viriam com a revolução científica. Seu catálogo estelar, sua metodologia e sua visão matemática do cosmos deixaram um legado duradouro que continua sendo estudado até hoje.

A Idade de Ouro da Astronomia Islâmica

Traduções e Expansões do Almagesto

Entre os séculos VIII e XIII, o mundo islâmico viveu um período de efervescência intelectual conhecido como a Idade de Ouro da Ciência Islâmica. Durante esse tempo, centros de saber como Bagdá, Damasco e Córdoba floresceram, impulsionados por um interesse genuíno em preservar, estudar e expandir o conhecimento da Antiguidade. Um dos campos mais notoriamente beneficiados por esse movimento foi a astronomia.

Uma das primeiras e mais importantes iniciativas desse período foi a tradução de textos clássicos do grego para o árabe. O Almagesto de Ptolomeu foi um dos pilares dessa transição. Traduzido no século IX, primeiramente por Sabit ibn Qurra e, mais tarde, por Hunayn ibn Ishaq e outros eruditos da Casa da Sabedoria de Bagdá, o Almagesto passou a ser conhecido no mundo islâmico como “Al-Majisti”.

Mas os estudiosos muçulmanos não se limitaram a traduzir; eles também corrigiram, expandiram e revisaram o conteúdo dessas obras clássicas. Ao contrário da ideia comum de que a Idade Média teria sido um período de estagnação científica, o que se vê nesse período islâmico é uma astronomia ativa, baseada em observações precisas, construção de instrumentos avançados e desenvolvimento de modelos alternativos ao geocentrismo ptolomaico.

Diversos astrônomos islâmicos notaram inconsistências nas observações registradas por Ptolomeu. Isso os levou a produzir novos catálogos, a construir observatórios e a elaborar tabelas astronômicas mais precisas, chamadas de zijes. Esses trabalhos não só mantiveram viva a astronomia antiga, como também refinaram profundamente os conhecimentos disponíveis, tornando-os mais úteis para cálculos de tempo, navegação e observação celeste.

Entre os nomes mais influentes desse período estão Al-Battani, que melhorou as medições da órbita solar e revisou a duração do ano solar; Ibn Yunus, que produziu observações detalhadas da posição dos planetas; e Ulugh Beg, que construiu um dos maiores observatórios do mundo islâmico em Samarcanda, no século XV, e compilou um catálogo estelar ainda mais preciso que o de Ptolomeu.

O Livro das Estrelas Fixas (Al-Sufi, século X)

Um dos legados mais importantes da astronomia islâmica foi a obra “Livro das Estrelas Fixas”, escrita por Abd al-Rahman al-Sufi no século X. Al-Sufi, astrônomo persa nascido em 903, é frequentemente considerado um dos maiores astrônomos do mundo islâmico e desempenhou um papel central na transição entre a astronomia grega e os avanços do mundo árabe.

Seu livro foi uma revisão crítica do catálogo estelar de Ptolomeu presente no Almagesto. Utilizando observações próprias e ferramentas mais avançadas, Al-Sufi corrigiu as posições de várias estrelas, ajustou suas magnitudes e descreveu as constelações com uma riqueza de detalhes inédita. Ele combinou o conhecimento grego com a tradição árabe de observação do céu, criando um novo padrão para a catalogação estelar.

O Livro das Estrelas Fixas traz descrições visuais das 48 constelações ptolomaicas, mas com uma abordagem inovadora: Al-Sufi ilustrou cada constelação em duas vistas — como aparece no céu (vista do observador) e como aparece em um globo celeste (vista espelhada). Essa representação facilitou a identificação dos padrões celestes, tornando a obra um guia prático para astrônomos e navegadores.

Uma das contribuições mais notáveis de Al-Sufi foi a introdução de nomes árabes para as estrelas. Muitos desses nomes sobreviveram ao tempo e ainda são usados na astronomia moderna. Estrelas como Betelgeuse (do árabe “Yad al-Jawza”, “mão do gigante”), Rigel (“pé esquerdo”), Altair (“a voadora”) e Aldebaran (“seguidor”) são apenas alguns exemplos de termos que foram padronizados por Al-Sufi e adotados, séculos depois, por astrônomos europeus.

Além disso, Al-Sufi foi um dos primeiros a documentar um objeto celeste que hoje sabemos ser uma galáxia: a Galáxia de Andrômeda. Ele a descreveu como uma “pequena nuvem” na constelação de Andrômeda — um feito impressionante, considerando que isso foi feito a olho nu, séculos antes da invenção do telescópio.

A influência do Livro das Estrelas Fixas se estendeu por todo o mundo islâmico e, mais tarde, atingiu a Europa medieval através das traduções para o latim. A clareza, precisão e valor prático da obra tornaram-na um manual indispensável para astrônomos durante séculos. Ele representou a culminação de um trabalho contínuo de observação e sistematização do céu iniciado pelos gregos e aprimorado com engenhosidade pelos sábios muçulmanos.

Assim, durante a Idade de Ouro da Astronomia Islâmica, os céus foram literalmente redesenhados com mais exatidão e profundidade. Al-Sufi e seus contemporâneos não apenas preservaram a herança clássica, mas criaram as bases que permitiriam, mais tarde, a revolução científica europeia. A história dos catálogos estelares não pode ser contada sem reconhecer a contribuição crítica desse capítulo brilhante da ciência islâmica.

Renascimento Europeu e Observações a Olho Nu

Tycho Brahe (século XVI)

O Renascimento europeu marcou uma profunda transformação no modo como a humanidade compreendia o universo. Impulsionado por uma redescoberta dos clássicos, avanços em matemática e novas atitudes em relação à ciência, o período viu um ressurgimento da astronomia como uma disciplina prática e teórica. Um dos grandes nomes desse momento foi o dinamarquês Tycho Brahe (1546–1601), cuja dedicação à observação astronômica estabeleceu um novo padrão de precisão — tudo isso sem o uso de telescópios, que ainda não haviam sido inventados.

Tycho Brahe construiu observatórios sofisticados, como Uraniborg e Stjerneborg, na ilha de Hven, com o apoio do rei da Dinamarca. Esses centros de pesquisa estavam equipados com os instrumentos mais avançados da época, incluindo quadrantes, sextantes e armilárias, todos cuidadosamente calibrados para garantir medições precisas dos corpos celestes. Brahe acreditava que uma astronomia verdadeiramente científica só poderia ser baseada em dados rigorosamente coletados — uma postura que o diferenciava de muitos de seus contemporâneos.

Graças à precisão de seus instrumentos e ao seu meticuloso método de observação, Tycho Brahe compilou um catálogo com cerca de 1.000 estrelas. Suas medições tinham uma margem de erro notavelmente pequena para a época, chegando a apenas 1 minuto de arco em alguns casos. Esse nível de exatidão não seria superado até o uso de telescópios no século XVII.

Além do catálogo estelar, Brahe ficou famoso por registrar eventos celestes importantes, como a supernova de 1572 — que ele chamou de “nova stella” — e o cometa de 1577. Ambos os fenômenos desafiaram a visão aristotélica do cosmos como um reino imutável além da Lua. Ao mostrar que esses objetos celestes estavam além da órbita lunar, Brahe ajudou a enfraquecer a cosmologia antiga e abrir caminho para uma nova concepção do universo.

Curiosamente, apesar de suas observações revolucionárias, Tycho Brahe não adotou o heliocentrismo de Copérnico. Em vez disso, propôs um modelo híbrido — o sistema “ticoônico” — no qual os planetas giravam em torno do Sol, mas este ainda orbitava a Terra. Ainda assim, seu legado foi decisivo. Seus registros foram posteriormente usados por Johannes Kepler, que os empregou para formular as leis do movimento planetário.

Johannes Bayer e o Uranometria (1603)

Enquanto Tycho Brahe estabelecia um novo padrão para a precisão na observação celeste, outro astrônomo europeu contribuía de forma significativa para a organização visual e simbólica do céu: o alemão Johannes Bayer (1572–1625). Em 1603, Bayer publicou uma das obras mais influentes da cartografia celeste: o Uranometria.

O Uranometria foi o primeiro atlas estelar a cobrir a totalidade do céu visível, incluindo não apenas o hemisfério norte, como já era tradicional, mas também parte significativa do hemisfério sul, graças às observações realizadas por navegadores europeus nas novas rotas marítimas.

A obra apresentava 51 mapas estelares — 48 representando as constelações clássicas descritas por Ptolomeu, uma dedicada à constelação do Hemisfério Sul chamada Indus, e duas páginas com estrelas que não pertenciam a constelações conhecidas. O destaque do atlas era sua qualidade estética e a precisão das posições estelares, baseadas em observações recentes e nos dados de Tycho Brahe.

No entanto, a maior inovação de Bayer foi a sistematização da nomenclatura estelar. Ele introduziu o uso de letras gregas para nomear as estrelas dentro de cada constelação, organizando-as, em geral, por ordem de brilho aparente. Por exemplo, a estrela mais brilhante da constelação de Leão foi nomeada como Alpha Leonis, enquanto a segunda mais brilhante recebeu o nome de Beta Leonis, e assim por diante.

Esse sistema, conhecido hoje como designação de Bayer, é ainda amplamente utilizado na astronomia moderna. Apesar de algumas exceções na ordem de brilho e da descoberta de estrelas adicionais posteriormente, a lógica de Bayer estabeleceu um padrão que trouxe clareza e uniformidade à identificação das estrelas no céu noturno.

O impacto do Uranometria foi considerável. Sua combinação de arte, ciência e precisão transformou a forma como os astrônomos — profissionais e amadores — visualizavam e catalogavam o céu. Ele representou um passo decisivo entre os antigos catálogos estelares baseados apenas em listagens e os modernos atlas astronômicos visuais e matemáticos.

Assim, o período do Renascimento europeu marcou um ponto de inflexão na história da astronomia. Por meio da observação a olho nu, mas com instrumentos sofisticados e métodos matemáticos aprimorados, figuras como Tycho Brahe e Johannes Bayer expandiram e organizaram o conhecimento estelar com uma precisão e clareza sem precedentes. Eles lançaram as bases que permitiriam, pouco depois, a revolução telescópica e a entrada definitiva da astronomia na era moderna.

A Invenção do Telescópio e a Explosão de Novas Descobertas

Galileu Galilei e a Revolução Observacional

O início do século XVII foi marcado por uma das mais transformadoras inovações da história da ciência: a invenção do telescópio. Embora os primeiros modelos tenham surgido na Holanda como instrumentos ópticos rudimentares, foi Galileu Galilei, na Itália, quem revolucionou seu uso ao apontá-lo para o céu. Com isso, nasceu uma nova era na astronomia: a era da observação telescópica.

Em 1609, Galileu construiu seu próprio telescópio — um modesto instrumento que ampliava em cerca de 20 vezes — e iniciou uma série de observações sistemáticas do céu noturno. Seus resultados foram surpreendentes e desafiadores para a visão tradicional do cosmos baseada nos textos aristotélicos e ptolomaicos.

Uma de suas primeiras e mais notáveis descobertas foi que a Via Láctea não era uma névoa uniforme, como se pensava, mas sim composta por uma enorme quantidade de estrelas muito próximas entre si, tão numerosas que não podiam ser distinguidas a olho nu. Essa revelação mostrou que o universo era muito mais vasto e complexo do que qualquer catálogo antigo havia sugerido.

Galileu também observou montanhas e crateras na Lua, as fases de Vênus, manchas solares e, especialmente, os quatro maiores satélites de Júpiter — que hoje levam seu nome: Io, Europa, Ganimedes e Calisto. Esses satélites mostravam que nem tudo girava em torno da Terra, desafiando o modelo geocêntrico e fornecendo evidência empírica em favor do heliocentrismo copernicano.

Além disso, Galileu observou uma série de novos objetos celestes que jamais haviam sido documentados por Ptolomeu ou seus sucessores. Nebulosidades, aglomerados estelares e manchas indistintas começavam a ser visíveis com clareza crescente, abrindo as portas para futuras catalogações muito mais completas. A partir de então, tornou-se evidente que os antigos catálogos, embora fundamentais, estavam apenas arranhando a superfície do que o universo tinha a oferecer.

Essa revolução observacional mudou para sempre o papel da astronomia. A simples observação a olho nu cedeu espaço a uma abordagem mais técnica, apoiada em instrumentos, medições e registros. O telescópio tornou-se o novo padrão de acesso ao céu, e sua adoção rápida por outros astrônomos levou a uma verdadeira explosão de descobertas ao longo dos séculos seguintes.

John Flamsteed (século XVII)

Um dos primeiros grandes astrônomos a herdar e expandir o legado de Galileu foi o britânico John Flamsteed (1646–1719). Nomeado como o primeiro astrônomo real da Grã-Bretanha em 1675, Flamsteed foi encarregado de realizar observações sistemáticas do céu com o objetivo de melhorar a navegação marítima, uma prioridade estratégica do Império Britânico em expansão.

Flamsteed trabalhou no recém-criado Observatório Real de Greenwich, equipado com instrumentos de ponta para a época. Ali, ele dedicou décadas de sua vida à observação do céu, produzindo medições incrivelmente precisas da posição das estrelas. Ao contrário de muitos de seus predecessores, que se baseavam em compilações ou estimativas, Flamsteed insistia em observações diretas e verificadas repetidamente.

O resultado de seu trabalho monumental foi a publicação da “Historia Coelestis Britannica”, uma obra que só foi completada após sua morte. Esse catálogo continha a posição de mais de 3.000 estrelas, tornando-se o mais extenso e preciso catálogo estelar produzido até então. Sua importância foi tão grande que serviu de base para o trabalho de Isaac Newton na elaboração da teoria da gravitação universal.

O método de Flamsteed também introduziu uma forma mais moderna de designar estrelas, baseada na ordem de ascensão reta (posição no céu) dentro de uma constelação, e não apenas em brilho, como Bayer havia feito. Isso contribuiu para uma identificação mais precisa, especialmente útil para astrônomos e navegadores.

Apesar de conflitos com outros cientistas de sua época — como Edmond Halley e Newton — que publicaram parte de seus dados sem autorização, Flamsteed permaneceu firme em sua busca pela exatidão. Seu trabalho definiu um novo padrão para a astronomia observacional e provou que o céu podia ser mapeado com rigor quase matemático.

O impacto da obra de Flamsteed ecoou por todo o século XVIII, influenciando astrônomos de diversas partes do mundo. Seu catálogo serviu como uma ponte entre os catálogos a olho nu dos séculos anteriores e os novos registros telescópicos que viriam a dominar a astronomia científica no período seguinte.

Assim, com Galileu iniciando a era das observações telescópicas e Flamsteed consolidando uma metodologia sistemática e precisa, a astronomia entrou definitivamente em sua fase moderna. O céu deixava de ser apenas um mistério contemplativo para se tornar um objeto de estudo técnico e mensurável. Essa transição pavimentaria o caminho para os grandes catálogos que surgiriam nas décadas seguintes — como o famoso catálogo de Charles Messier — e para a astronomia como a conhecemos hoje.

Charles Messier e o Catálogo Messier

O Contexto do Século XVIII

O século XVIII foi um período de intensas atividades astronômicas, marcadas pelo aperfeiçoamento dos telescópios e pelo crescente interesse por cometas, considerados objetos de grande importância científica e simbólica. Era comum que astrônomos passassem noites observando o céu em busca desses corpos celestes efêmeros, registrando suas posições e movimentos. Foi nesse cenário que surgiu Charles Messier (1730–1817), um astrônomo francês apaixonado por cometas e dedicado a descobri-los.

Messier, que trabalhou como astrônomo no Observatório Naval de Paris, tornou-se conhecido como o “caçador de cometas” devido à sua dedicação incansável a esses objetos celestes. No entanto, em suas observações, deparava-se frequentemente com objetos difusos no céu — manchas nebulosas que, à primeira vista, podiam ser confundidas com cometas, mas que, ao longo do tempo, se mostravam fixas e sem movimento aparente.

Essas confusões, embora naturais dado o conhecimento e os instrumentos da época, geravam frustrações e atrasos. A necessidade de distinguir claramente os objetos verdadeiramente transitórios (como cometas) daqueles fixos levou Messier a iniciar um trabalho que se tornaria um marco na história da astronomia: a criação do Catálogo Messier.

O Propósito do Catálogo Messier

O objetivo original do catálogo de Messier não era documentar galáxias ou nebulosas no sentido moderno, mas sim evitar confusões durante a busca por cometas. Ele queria garantir que observadores pudessem identificar rapidamente os objetos fixos do céu profundo que, por suas aparências difusas, poderiam ser confundidos com cometas recém-descobertos.

Para isso, Messier começou a registrar sistematicamente esses objetos nebulosos. Ele anotava suas posições, aparência e características observáveis com os telescópios disponíveis em sua época. Embora rudimentares comparados aos instrumentos atuais, esses telescópios já permitiam identificar nebulosas, aglomerados estelares e galáxias, mesmo sem que Messier soubesse ao certo a natureza física desses objetos.

Ao contrário dos catálogos estelares anteriores, que listavam estrelas fixas e suas posições, o Catálogo Messier se dedicava a objetos não estelares, aqueles que não apareciam como pontos brilhantes, mas como manchas ou aglomerados no céu. Esse foco tornou sua obra única e extremamente útil tanto para observadores profissionais quanto para amadores.

Conteúdo do Catálogo Messier

O Catálogo Messier teve sua primeira versão publicada em 1774 com 45 objetos. Com o tempo, Messier e seu colaborador Pierre Méchain ampliaram a lista, chegando ao total de 110 objetos catalogados, numerados de M1 a M110 — o “M” em homenagem ao próprio Messier.

Entre os objetos mais famosos do catálogo estão:

- M42 – Nebulosa de Órion: Uma das nebulosas mais brilhantes e visíveis a olho nu, localizada na constelação de Órion. Trata-se de uma região de formação estelar.

- M31 – Galáxia de Andrômeda: A galáxia espiral mais próxima da Via Láctea, visível como uma mancha difusa no céu noturno. Hoje, sabemos que ela contém centenas de bilhões de estrelas.

- M13 – Aglomerado de Hércules: Um aglomerado globular espetacular com centenas de milhares de estrelas, visível com binóculos em céus escuros.

- M1 – Nebulosa do Caranguejo: Restos de uma supernova observada pela primeira vez por astrônomos chineses em 1054.

Cada entrada do catálogo continha informações básicas como coordenadas celestes, aparência geral e o ano de observação. Embora o catálogo carecesse de explicações detalhadas sobre a natureza desses objetos — que só seriam compreendidos plenamente no século XX — ele ofereceu uma base prática essencial para gerações de astrônomos.

Legado Astronômico

O legado do Catálogo Messier é profundo e duradouro. Inicialmente criado como uma ferramenta auxiliar para observações de cometas, ele acabou se tornando um dos catálogos astronômicos mais populares de todos os tempos. Ainda hoje, os objetos Messier são alvos favoritos de astrônomos amadores, especialmente durante eventos como a “Maratona Messier”, em que se tenta observar todos os 110 objetos em uma única noite.

Além disso, o catálogo exerceu grande influência na formação dos catálogos astronômicos modernos, como o New General Catalogue (NGC) e o Index Catalogue (IC), que ampliaram enormemente o número de objetos do céu profundo conhecidos. As observações de Messier mostraram que o céu continha muito mais do que apenas estrelas, incentivando uma nova geração de astrônomos a explorar o universo além da nossa galáxia.

Charles Messier pode não ter compreendido totalmente o que estava observando — afinal, conceitos como galáxias e nebulosas extragalácticas ainda não existiam em seu tempo —, mas sua curiosidade, disciplina e paixão pela observação sistemática abriram caminho para a astronomia moderna do céu profundo. Seu catálogo permanece como um testemunho da transição entre a astronomia clássica e a ciência cósmica dos séculos posteriores.

Comparação entre os Catálogos

Ao longo da história da astronomia, os catálogos estelares evoluíram significativamente, refletindo tanto os avanços tecnológicos quanto as mudanças na compreensão do universo. Desde os registros visuais feitos a olho nu na Antiguidade até as observações telescópicas precisas do século XVIII, cada catálogo representou um marco em sua época. Para entender melhor essa evolução, é útil compará-los em termos de escopo, precisão, instrumentos utilizados e objetivos principais.

Tabela Comparativa dos Catálogos

| Catálogo / Autor | Época | Objetos Catalogados | Método de Observação | Instrumentos Utilizados | Precisão |

|---|---|---|---|---|---|

| Hiparco de Niceia | Século II a.C. | ~850 estrelas | Observação a olho nu | Quadrantes, esferas armilares | Moderada para época |

| Cláudio Ptolomeu (Almagesto) | Século II d.C. | 1.022 estrelas | A olho nu com base em Hiparco | Instrumentos angulares | Limitada (com erros acumulados) |

| Al-Sufi (Livro das Estrelas Fixas) | Século X | Revisão de Ptolomeu | Observação a olho nu | Astrolábios, quadrantes | Melhorada com correções |

| Tycho Brahe | Século XVI | ~1.000 estrelas | Extrema precisão visual | Instrumentos próprios sem telescópio | Altíssima (pré-telescópio) |

| Johannes Bayer (Uranometria) | 1603 | ~1.200 estrelas (estimado) | Compilação com designações | A olho nu | Boa, sem medições exatas |

| John Flamsteed | Século XVII | Mais de 3.000 estrelas | Telescópica com medidas exatas | Telescópios, quadrantes, relógios de pêndulo | Alta precisão |

| Charles Messier | Século XVIII | 110 objetos do céu profundo | Telescópica com foco em objetos difusos | Telescópios de pequeno porte | Boa para objetos nebulosos |

Evolução na Precisão e Instrumentação

Como mostra a tabela acima, a precisão dos catálogos estelares evoluiu em paralelo com os avanços instrumentais. Hiparco, por exemplo, foi limitado pelas ferramentas rudimentares da época, como esferas armilares e quadrantes, mas ainda assim foi capaz de registrar um catálogo funcional e surpreendentemente acurado para o século II a.C. Sua descoberta da precessão dos equinócios permanece uma das maiores contribuições individuais da astronomia antiga.

Ptolomeu, com o Almagesto, consolidou o conhecimento anterior e ampliou o número de estrelas catalogadas, embora seu trabalho fosse mais uma compilação — que, apesar da influência duradoura, apresentava erros que foram posteriormente corrigidos por astrônomos islâmicos, como Al-Sufi. Este último refinou as posições e adicionou nomes árabes a muitas estrelas, vários dos quais ainda estão em uso.

No período pré-telescópico da Renascença, Tycho Brahe levou a observação a olho nu ao limite, construindo instrumentos extremamente sofisticados para seu tempo, como grandes quadrantes fixos. Seu catálogo foi o mais preciso até a invenção do telescópio e serviu de base para a revolução científica impulsionada por Kepler e Newton.

A entrada no século XVII trouxe a aplicação sistemática do telescópio, iniciando com Galileu e, posteriormente, consolidada com John Flamsteed. Seu trabalho no Observatório Real de Greenwich estabeleceu um novo padrão de precisão e volume. Com mais de 3.000 estrelas catalogadas, sua obra estabeleceu o modelo que inspiraria os catálogos modernos.

Charles Messier, embora menos interessado em estrelas individuais e mais focado em objetos do céu profundo, expandiu o escopo da catalogação para incluir nebulosas, aglomerados estelares e galáxias. Ele utilizou telescópios modestos, mas eficazes para a época, e criou um catálogo que, apesar de pequeno em número, teve impacto duradouro na astronomia observacional.

Conclusão da Comparação

Ao comparar os catálogos, percebe-se não apenas um aumento quantitativo no número de objetos, mas também um salto qualitativo em termos de método científico e acuidade das medições. Desde os mapas religiosos e agrícolas do Egito e Babilônia até os registros telescópicos do céu profundo, os catálogos revelam a progressiva sofisticação do olhar humano sobre o universo.

Cada etapa — seja pela mão de Ptolomeu, Al-Sufi, Brahe, Flamsteed ou Messier — representa um elo de uma longa cadeia de conhecimento, mostrando que o céu estrelado sempre foi tanto um mistério a ser desvendado quanto um mapa a ser cuidadosamente desenhado. Essa jornada pela catalogação dos astros continua hoje com observatórios automatizados e satélites como o Gaia, mas tudo começou com a paciente observação a olho nu e a vontade de registrar o que se via.

Importância dos Catálogos na Ciência Atual

Ao longo dos séculos, os catálogos estelares passaram de listas rudimentares baseadas na observação a olho nu para bancos de dados astronômicos altamente sofisticados e digitalizados, alimentados por telescópios espaciais e inteligência artificial. No entanto, os princípios que nortearam os trabalhos de Hiparco, Ptolomeu, Al-Sufi, Flamsteed e Messier permanecem fundamentais: observar, registrar e classificar o céu. Os catálogos modernos são herdeiros diretos dessa tradição e continuam desempenhando um papel central no avanço da astronomia e em muitas outras áreas do conhecimento humano.

Influência nos Catálogos Modernos

Os catálogos contemporâneos, como os produzidos pelas missões espaciais Hipparcos e Gaia, representam o ápice de uma longa evolução histórica iniciada na Antiguidade. Lançado em 1989 pela Agência Espacial Europeia (ESA), o satélite Hipparcos teve como objetivo principal mapear com precisão a posição, distância e movimento de mais de 100 mil estrelas. O nome do projeto foi uma homenagem explícita a Hiparco de Niceia, reconhecendo a importância de seu catálogo pioneiro.

Já a missão Gaia, também da ESA e lançada em 2013, levou essa ideia a uma escala sem precedentes. Gaia está mapeando cerca de 2 bilhões de estrelas da Via Láctea com uma precisão mil vezes superior à dos catálogos anteriores. Seu banco de dados permite não apenas a localização de estrelas, mas também a análise de suas composições químicas, velocidades radiais, movimentos próprios e luminosidade intrínseca. Esses dados são cruciais para entendermos a estrutura, formação e evolução da nossa galáxia.

Sem os primeiros catálogos, que estabeleceram padrões de observação e nomenclatura, projetos como Hipparcos e Gaia teriam encontrado maiores dificuldades para organizar e interpretar seus dados. Em essência, os astrônomos modernos ainda se apoiam na base sólida construída pelos observadores do passado — incluindo a ideia de magnitude, coordenadas celestes e constelações como referência espacial.

Aplicações Científicas e Tecnológicas

Os catálogos estelares modernos não são apenas documentos científicos; eles têm aplicações práticas em diversas áreas do conhecimento e da tecnologia. Uma das mais tradicionais é a navegação

Na astrofísica, os catálogos são ferramentas indispensáveis para estudar populações estelares, identificar exoplanetas por meio de trânsitos, medir distâncias cósmicas e simular a dinâmica de galáxias inteiras. Os dados coletados por missões como Gaia permitem reconstruir o “histórico de migração” de estrelas dentro da Via Láctea, revelando fusões com galáxias menores, eventos de formação estelar em massa e regiões com altas concentrações de matéria escura.

Além disso, catálogos são a base para a exploração espacial. Ao planejar missões interplanetárias ou interestelares, é fundamental ter um mapeamento tridimensional confiável do espaço. O conhecimento exato da posição e do movimento das estrelas ajuda na orientação das sondas e também na identificação de alvos científicos, como estrelas jovens, aglomerados ou sistemas binários. Missões como o James Webb Space Telescope dependem de dados anteriores para selecionar suas áreas de observação.

Conexão entre o Passado e o Futuro

É surpreendente perceber que a ideia de catalogar o céu permanece essencial mesmo em uma era de big data e inteligência artificial. Enquanto os catálogos antigos eram compostos por poucas centenas ou milhares de entradas feitas manualmente, hoje lidamos com bilhões de dados processados automaticamente. Ainda assim, a lógica estrutural continua: identificar, registrar, classificar.

A longevidade e utilidade dos catálogos estelares demonstram a importância da observação sistemática e da organização do conhecimento. Desde os registros de Hiparco até os bancos de dados digitais acessíveis pela internet, o desejo humano de entender o céu permanece constante. E embora hoje possamos enxergar mais longe e com maior precisão, continuamos a trilhar o caminho traçado por aqueles que, com instrumentos simples e olhares curiosos, deram os primeiros passos na cartografia do cosmos.

Considerações Finais

A ciência moderna deve muito aos antigos catálogos estelares. Eles foram o alicerce sobre o qual construímos nossas ferramentas de exploração cósmica e nosso conhecimento sobre o universo. Cada estrela catalogada no passado serviu como ponto de partida para perguntas que ainda ecoam: de onde viemos? Para onde vamos? E o que mais há lá fora?

Em um mundo cada vez mais voltado para a tecnologia, os catálogos nos lembram da beleza e da necessidade de observar o céu com paciência, método e humildade. Eles conectam o passado ao presente, guiando-nos rumo ao futuro — sempre de olhos voltados para as estrelas.

Conclusão

Ao olharmos para o céu noturno e contemplarmos sua vastidão, é fácil esquecer que, por milênios, seres humanos vêm tentando entender e organizar o cosmos que nos cerca. Este artigo percorreu uma jornada histórica que começou com observações rudimentares feitas a olho nu e culminou em catálogos digitais que mapeiam bilhões de estrelas com precisão quase inimaginável. A trajetória da catalogação estelar é, antes de tudo, uma narrativa de curiosidade, persistência e engenhosidade.

Tudo começou com civilizações como os babilônios e egípcios, que utilizaram o céu como instrumento religioso e agrícola. Seus registros ainda não constituíam catálogos sistematizados como entendemos hoje, mas já demonstravam uma preocupação clara em observar padrões celestes e marcá-los de maneira significativa. Essas culturas lançaram as sementes do pensamento astronômico metódico.

Com os gregos, especialmente Hiparco de Niceia, a catalogação ganhou um caráter científico mais definido. Ao mapear cerca de 850 estrelas e ao identificar a precessão dos equinócios, Hiparco inaugurou a tradição de reunir dados celestes com base em medições sistemáticas. Sua influência ressoaria por séculos, sendo preservada e ampliada no monumental Almagesto de Cláudio Ptolomeu, que se tornou a referência astronômica durante mais de mil anos.

No mundo islâmico medieval, figuras como Al-Sufi revisaram e refinaram as observações de Ptolomeu, introduzindo correções fundamentais e nomes estelares árabes que perduram até os dias atuais. Essa fase foi crucial para a preservação e ampliação do conhecimento astronômico clássico, mantendo vivo o legado grego durante a Idade Média europeia.

O Renascimento trouxe uma nova era de precisão, com nomes como Tycho Brahe elevando a observação a olho nu ao seu mais alto nível, graças à criação de instrumentos gigantes e altamente precisos. Em seguida, com a invenção do telescópio, astrônomos como Galileu Galilei e John Flamsteed revolucionaram a forma como observávamos o céu. A quantidade de estrelas catalogadas aumentou exponencialmente, e a qualidade das medições atingiu patamares sem precedentes.

Por fim, com Charles Messier no século XVIII, a catalogação se estendeu a objetos do céu profundo — galáxias, nebulosas e aglomerados estelares — indicando que o universo era ainda mais vasto e diverso do que se imaginava. Seu catálogo, criado para evitar confusões durante a busca por cometas, se tornou uma referência para astrônomos amadores e profissionais até os dias atuais.

Cada astrônomo e cada civilização citada neste percurso contribuiu de forma única para a construção do que hoje chamamos de conhecimento astronômico. O que une todos esses esforços ao longo de milênios é a observação sistemática — o compromisso com o olhar atento, com a paciência dos registros metódicos e com o desejo de transformar o desconhecido em algo compreensível.

Essa prática de observar e catalogar não apenas acumulou dados, mas moldou a ciência como a conhecemos. O espírito meticuloso que guiou Hiparco ao comparar registros para detectar a precessão é o mesmo que conduz cientistas atuais ao analisar milhões de dados gerados por satélites como o Gaia. A tecnologia mudou, mas a essência permanece: observar, medir, registrar, compreender.

Hoje, com computadores e telescópios espaciais, podemos mapear bilhões de objetos em nossa galáxia e além dela. Mas mesmo diante desse poder de observação, ainda nos beneficiamos diretamente das bases lançadas por nossos antepassados. A linha do tempo da catalogação estelar é, portanto, um testemunho do poder da observação metódica e colaborativa na construção do conhecimento humano.

Em um mundo onde o conhecimento é constantemente revisado e ampliado, os catálogos estelares nos ensinam uma lição fundamental: a ciência é um processo contínuo, feito de pequenos passos dados por muitos ao longo do tempo. Da mesma forma que os antigos astrônomos desenhavam mapas do céu sem saber o quão grande ele era, hoje continuamos a explorar o universo com humildade, conscientes de que cada novo dado registrado pode levar a descobertas transformadoras.

Assim, ao concluir esta jornada, celebramos não apenas os nomes famosos, mas também todos os olhos voltados ao céu ao longo dos séculos. Cada observador, cada anotação, cada estrela registrada representa um elo nessa corrente de descobertas que nos conecta ao cosmos e à nossa própria curiosidade ancestral.