1. Introdução

Desde os primórdios da humanidade, a necessidade de organizar a passagem do tempo levou diferentes civilizações a olhar para o céu em busca de respostas. O movimento dos astros — especialmente do Sol, da Lua e das estrelas — sempre ofereceu padrões confiáveis e regulares, que serviram como base para a criação dos primeiros sistemas de contagem do tempo. Assim nasceu o que conhecemos hoje como calendário: uma tentativa humana de traduzir os ciclos celestes em unidades compreensíveis e aplicáveis à vida cotidiana.

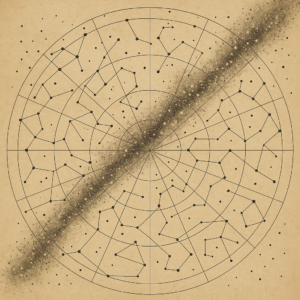

Antes da invenção de relógios, agendas e cronômetros digitais, nossos ancestrais dependiam exclusivamente da observação da natureza para se orientar no tempo. O nascer e o pôr do Sol, as fases da Lua, as constelações visíveis em determinadas épocas do ano e até mesmo fenômenos astronômicos como eclipses e solstícios desempenhavam papéis fundamentais na organização da vida em sociedade. Era a partir dessas referências que se determinavam as épocas de plantio e colheita, os momentos de celebrações religiosas e as mudanças de estação.

Essas observações, inicialmente feitas a olho nu, foram sendo sistematizadas ao longo dos séculos. Povos antigos começaram a registrar padrões e a construir monumentos que refletiam o alinhamento com eventos astronômicos específicos. Esses registros deram origem a estruturas que serviam tanto como centros religiosos quanto como observatórios primitivos. Exemplos notáveis incluem Stonehenge, na Inglaterra, as pirâmides do Egito, alinhadas com certas estrelas, e as construções maias, que marcavam com precisão datas significativas do calendário solar.

A ligação entre astronomia e tempo é, portanto, profunda e essencial. O que começou como uma simples observação se transformou em um dos pilares fundamentais da organização social, econômica e espiritual das civilizações. Os calendários evoluíram em complexidade à medida que as técnicas de observação astronômica se tornaram mais precisas, permitindo ajustes cada vez mais sofisticados nos sistemas de contagem dos dias, meses e anos.

Com o passar dos séculos, diferentes culturas desenvolveram seus próprios calendários, cada um adaptado às suas necessidades locais e observações específicas. Alguns, como o calendário egípcio, baseavam-se principalmente no ciclo solar, enquanto outros, como o calendário islâmico, seguem o ciclo lunar. Ainda outros, como o calendário chinês, combinam os dois, criando sistemas lunissolares. Apesar das diferenças, todos compartilham uma origem comum: a observação atenta e persistente do céu.

Compreender essa relação entre a astronomia e a contagem do tempo é fundamental para entender como os calendários que usamos hoje — como o calendário gregoriano — foram moldados ao longo dos séculos. Mais do que simples ferramentas para marcar datas, os calendários representam o esforço humano de traduzir o cosmos em algo tangível, que nos permita planejar, celebrar e compreender nossa posição no mundo.

Este artigo explora essa fascinante jornada, mostrando como a observação dos astros guiou a criação dos calendários e moldou nossa percepção do tempo. Ao revisitar os sistemas antigos e entender suas bases astronômicas, podemos perceber o quanto ainda dependemos — mesmo em plena era digital — dos ciclos naturais para reger nossas vidas.

2. O Tempo e a Necessidade de Organizar a Vida

A noção de tempo é uma construção cultural e cognitiva que surgiu a partir da observação dos ciclos naturais. Desde muito cedo, os seres humanos perceberam que certos eventos ocorriam com regularidade: o dia sempre vinha depois da noite, as estações se sucediam de forma cíclica e determinados fenômenos celestes se repetiam com impressionante precisão. Assim, o tempo começou a ser percebido não como algo abstrato, mas como uma sequência de mudanças visíveis na natureza, ligadas diretamente ao movimento dos corpos celestes.

O primeiro marcador natural do tempo foi, sem dúvida, o ciclo do dia e da noite. A alternância entre luz e escuridão, causada pela rotação da Terra em torno de seu próprio eixo, estabeleceu o ritmo básico da vida: caçar, colher, trabalhar e descansar. Mais tarde, ao perceberem que a posição do Sol no céu variava ao longo do ano, as sociedades humanas começaram a identificar padrões sazonais, marcando o início e o fim das estações. Essas variações estavam diretamente ligadas à inclinação do eixo terrestre e à translação da Terra em torno do Sol.

Na prática, reconhecer essas mudanças permitiu aos povos antigos prever eventos naturais essenciais, como o período das chuvas, o tempo de semear ou colher, e até mesmo o comportamento de animais migratórios. Assim, a medição do tempo tornou-se uma ferramenta vital para a sobrevivência. O calendário, em suas formas mais primitivas, era um instrumento agrícola antes de ser uma convenção social.

A agricultura foi, de fato, uma das principais forças que impulsionaram a necessidade de criar sistemas precisos para medir o tempo. Com o surgimento da agricultura, por volta de 10 mil anos atrás, as comunidades deixaram de ser nômades e passaram a depender do solo para garantir sua subsistência. Saber o momento certo para plantar e colher se tornou uma questão de vida ou morte. Foi nesse contexto que a observação astronômica ganhou importância ainda maior: as estrelas que surgiam no horizonte em determinadas épocas do ano, como Sírius no Egito, serviam como guias para o calendário agrícola.

Além da agricultura, outros aspectos da vida social e espiritual também exigiam uma contagem organizada do tempo. As festividades religiosas, muitas vezes ligadas a ciclos lunares ou solares, precisavam ocorrer em datas específicas. Culturas antigas associavam eventos astronômicos a divindades e mitos de criação, o que tornava o tempo sagrado. Os rituais religiosos, por sua vez, seguiam cronogramas estreitamente alinhados com esses ciclos. As civilizações maia, inca, egípcia e hindu, por exemplo, desenvolveram calendários altamente complexos que não apenas guiavam o cotidiano, mas também mantinham viva a conexão entre os homens e os deuses.

A navegação também dependia da medição do tempo. Antes das bússolas e mapas precisos, os navegadores usavam o céu como referência para orientação. A posição do Sol durante o dia e das estrelas à noite ajudava a definir a localização e a direção. Além disso, calcular o tempo de viagem era essencial para prever o consumo de recursos e garantir a chegada segura aos destinos. Nesse sentido, a astronomia foi fundamental para expandir as fronteiras do mundo conhecido.

Os ciclos naturais — solares, lunares e estelares — formavam a base de todos esses sistemas. O ciclo solar, com duração aproximada de 365 dias, moldou a estrutura do ano. O ciclo lunar, com cerca de 29,5 dias, influenciou a criação dos meses. Já os ciclos estelares, como o reaparecimento de constelações específicas, marcavam transições importantes entre estações e anos. Em muitos casos, os calendários antigos eram uma tentativa de reconciliar esses ciclos distintos em um sistema coeso, o que nem sempre era simples. Por isso, surgiram sistemas lunissolares e técnicas de intercalamento de dias ou meses para alinhar as diferenças.

Com o tempo, a organização da vida em torno desses ciclos passou a estruturar a própria sociedade. Horários de trabalho, períodos escolares, feriados e eventos culturais ainda hoje seguem padrões herdados desses sistemas astronômicos. Mesmo na era digital, quando o tempo parece fluir de forma contínua e quase desconectada da natureza, nossa contagem de dias, meses e anos continua profundamente ligada aos ciclos dos corpos celestes.

Em resumo, a necessidade de medir o tempo surgiu da urgência prática de sobreviver, produzir e viver em sociedade. A observação dos astros ofereceu à humanidade uma bússola confiável, que não apenas orientou o cultivo da terra ou a realização de rituais, mas também estruturou a própria noção de civilização. O tempo, antes de ser um número no relógio, foi — e ainda é — um reflexo do céu que nos guia.

3. Astronomia como Base dos Primeiros Calendários

Os primeiros calendários da humanidade nasceram da necessidade de compreender e antecipar os ciclos naturais que regiam a vida na Terra. Entre todos os elementos observáveis da natureza, os corpos celestes — especialmente o Sol e a Lua — ofereceram os padrões mais regulares e confiáveis. Ao longo de milênios, diversas civilizações dedicaram-se à minuciosa observação do céu, registrando os movimentos dos astros para criar sistemas que organizassem o tempo de forma útil e previsível. Assim, a astronomia se consolidou como o alicerce dos primeiros calendários.

A observação do Sol foi fundamental para o desenvolvimento do conceito de ano solar. As pessoas notaram que o Sol se deslocava gradualmente ao longo do horizonte durante o ano, atingindo pontos extremos nos solstícios de verão e de inverno, e cruzando pontos medianos nos equinócios. Esse movimento aparente permitiu identificar a duração do ciclo solar completo — aproximadamente 365 dias — o que se tornou a base para os calendários solares. A regularidade desse ciclo era essencial, sobretudo para sociedades agrícolas, que dependiam do retorno das estações para planejar plantios e colheitas.

Paralelamente, a Lua oferecia outro ciclo previsível: as suas fases, que se completam em cerca de 29,5 dias. Esse ciclo lunar era facilmente observável a olho nu e servia como referência para medir meses. Diversas culturas antigas basearam seus calendários nesse ciclo, criando os chamados calendários lunares, nos quais o ano era dividido em doze meses lunares. No entanto, como doze ciclos lunares somam apenas cerca de 354 dias — onze a menos que o ano solar — muitos povos desenvolveram calendários lunissolares, que ajustavam o tempo com meses intercalados para manter a sincronia com as estações.

O movimento dos astros não apenas permitia medir o tempo com relativa precisão, como também oferecia uma forma de prever eventos futuros. Com o acúmulo de observações ao longo de gerações, as civilizações passaram a construir sistemas calendáricos complexos, que incluíam não apenas o acompanhamento dos dias e meses, mas também de ciclos maiores, como os eclipses ou a aparição periódica de certos planetas. Esses calendários eram, muitas vezes, associados a crenças espirituais, mitologias e práticas religiosas, conferindo um caráter sagrado à contagem do tempo.

O uso da astronomia para medir o tempo está registrado em diversos monumentos da antiguidade, que funcionavam como observatórios primitivos. Um dos exemplos mais impressionantes é Stonehenge, na Inglaterra. Composto por círculos de pedras gigantes alinhadas com os solstícios de verão e inverno, Stonehenge permitia identificar datas específicas do ano apenas observando o nascer e o pôr do Sol em relação às pedras. Embora o verdadeiro propósito da estrutura ainda gere debates, não há dúvida de que ela desempenhava um papel crucial na marcação do tempo e de eventos rituais.

Outro exemplo notável são as pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé. Os egípcios antigos tinham um calendário solar extremamente avançado para sua época, baseado na aparição da estrela Sírius no céu, que coincidia com a inundação anual do rio Nilo — evento vital para a agricultura da região. As pirâmides, além de serem túmulos reais, também apresentam alinhamentos astronômicos precisos, que reforçam o vínculo entre tempo, céu e espiritualidade.

Na América Central, a civilização maia levou a astronomia a níveis notáveis de precisão. Eles desenvolveram múltiplos calendários interligados, como o Haab’ (solar) e o Tzolk’in (ritual), além da Contagem Longa, que media períodos muito extensos. As construções maias, como as de Chichén Itzá, eram projetadas de acordo com eventos astronômicos. Por exemplo, na pirâmide de Kukulcán, durante os equinócios, a luz solar projeta uma sombra que simula o movimento de uma serpente descendo as escadarias — um espetáculo astronômico e simbólico ao mesmo tempo.

Outros povos, como os babilônios, chineses, hindus e incas, também criaram calendários baseados na observação dos astros. Eles utilizaram tabelas astronômicas, instrumentos rudimentares e até mesmo a construção de torres e plataformas para facilitar a visualização do céu. Esses registros, passados de geração em geração, foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência astronômica e da contagem formal do tempo.

Em síntese, a astronomia foi a principal ferramenta para medir o tempo nas sociedades antigas. A observação atenta do Sol, da Lua e das estrelas permitiu não apenas entender os ciclos da natureza, mas também construir sistemas de organização temporal que influenciam até hoje a maneira como vivemos. Os primeiros calendários não eram apenas instrumentos práticos, mas também pontes simbólicas entre o céu e a Terra, entre o humano e o divino.

4. Calendários Antigos Baseados na Astronomia

Ao longo da história, diferentes civilizações desenvolveram calendários com base na observação dos astros, cada uma adaptando seus sistemas às características locais, necessidades culturais e práticas religiosas. O Sol, a Lua, as estrelas e os planetas forneciam os ciclos básicos para medir o tempo, e o estudo cuidadoso desses movimentos celestes permitiu a criação de calendários sofisticados que guiavam a agricultura, os rituais e a organização social.

A seguir, exploramos alguns dos principais calendários astronômicos da Antiguidade: o egípcio, o maia, o babilônico e o chinês — todos exemplos notáveis de como a astronomia foi utilizada para dar estrutura ao tempo humano.

4.1. Calendário Egípcio

O calendário egípcio é um dos mais antigos sistemas de medição do tempo conhecidos, com registros que remontam a cerca de 4.000 a.C. Ele foi um dos primeiros calendários a adotar o ciclo solar como base principal, destacando-se por sua simplicidade e regularidade. Os egípcios dividiam o ano em 365 dias, distribuídos em 12 meses de 30 dias cada, mais cinco dias adicionais conhecidos como “dias epagômenos”, que não pertenciam a nenhum mês.

O grande diferencial do calendário egípcio estava na observação da estrela Sírius (Sopdet para os egípcios). O surgimento heliacal de Sírius — ou seja, seu aparecimento no céu pouco antes do nascer do Sol após um período de invisibilidade — ocorria anualmente por volta de meados de julho e coincidia com a inundação do rio Nilo, um evento vital para a agricultura egípcia. Essa sincronia entre um fenômeno astronômico e um evento terrestre reforçava a ligação entre o céu e a vida cotidiana, permitindo que os egípcios criassem um calendário agrícola confiável e previsível.

Embora o calendário egípcio não incorporasse anos bissextos, o que gerava um descompasso ao longo do tempo com o ciclo solar real, sua estrutura influenciou profundamente o calendário juliano e, posteriormente, o calendário gregoriano que usamos atualmente.

4.2. Calendário Maia

O calendário maia é amplamente reconhecido como um dos sistemas cronológicos mais precisos da Antiguidade. Os maias, que habitaram a Mesoamérica entre 2000 a.C. e o século XVI, desenvolveram um sistema altamente complexo baseado em múltiplos ciclos astronômicos interligados, incluindo os movimentos do Sol, da Lua, de Vênus e de outros corpos celestes.

O sistema era composto por três principais calendários:

- O Tzolk’in – um calendário ritual de 260 dias, composto por ciclos de 20 nomes de dias combinados com 13 números. Era usado principalmente para fins religiosos e adivinhações.

- O Haab’ – um calendário solar de 365 dias, dividido em 18 meses de 20 dias, mais 5 dias adicionais chamados de “Wayeb”, considerados de mau presságio.

- A Contagem Longa – um calendário linear utilizado para medir grandes períodos de tempo, registrando datas históricas e mitológicas com incrível precisão.

O alinhamento dos templos maias com fenômenos astronômicos reforça a importância da observação celeste. Em Chichén Itzá, por exemplo, o templo de Kukulcán projeta sombras em forma de serpente durante os equinócios, resultado de um planejamento arquitetônico minuciosamente alinhado com o movimento solar. Além disso, os maias observavam o ciclo de Vênus com impressionante exatidão, e suas efemérides (tabelas astronômicas) permitiam prever eclipses solares e lunares.

A junção do Tzolk’in e do Haab’ gerava um ciclo chamado de “Roda Calendárica”, que se repetia a cada 52 anos solares, período considerado sagrado e fundamental para a renovação do tempo.

4.3. Calendário Babilônico

Os babilônios, herdeiros da tradição astronômica dos sumérios, desenvolveram um dos primeiros calendários lunares organizados. Esse sistema, criado por volta de 1900 a.C., baseava-se em 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, totalizando aproximadamente 354 dias por ano. Como esse valor não se alinhava com o ano solar de 365 dias, os babilônios introduziram um método de intercalação de meses, inserindo um décimo terceiro mês em alguns anos para corrigir a defasagem — uma prática chamada de embolismo.

Esse tipo de calendário é conhecido como lunissolar e exigia um acompanhamento contínuo das fases da Lua e do posicionamento das estrelas para determinar o momento de adicionar o mês extra. Os sacerdotes-astrônomos babilônios desempenhavam um papel central nessa tarefa, utilizando torres de observação chamadas zigurates para estudar o céu. Com o tempo, os babilônios desenvolveram tabelas astronômicas detalhadas e começaram a registrar eclipses, conjunções planetárias e outros fenômenos com notável exatidão para a época.

O legado do calendário babilônico foi significativo: ele influenciou o calendário hebraico, o grego antigo e, indiretamente, até o calendário romano, sendo uma das bases para a unificação entre os ciclos lunar e solar.

4.4. Calendário Chinês

O calendário chinês é um exemplo notável de um sistema lunissolar altamente refinado. Utilizado por milênios na China e ainda hoje empregado para festividades e eventos tradicionais, ele combina ciclos solares e lunares para formar um ano equilibrado. Cada ano possui 12 ou 13 meses lunares, com meses alternando entre 29 e 30 dias. Para manter a sincronia com o ciclo solar, um mês extra é adicionado aproximadamente a cada três anos, seguindo regras astronômicas rigorosas.

O calendário chinês começa no segundo (ou às vezes terceiro) novo mês lunar após o solstício de inverno, o que resulta em um Ano Novo Móvel, geralmente entre o final de janeiro e o início de fevereiro. Cada ano é associado a um dos doze animais do zodíaco chinês e a um dos cinco elementos (madeira, fogo, terra, metal, água), compondo um ciclo completo de 60 anos.

A precisão do calendário dependia da observação constante do céu. Os astrônomos imperiais possuíam instrumentos como relógios solares, gnomons e observatórios sofisticados, como o de Dengfeng, construído para medir o comprimento da sombra solar e calcular solstícios e equinócios com exatidão.

Além de sua função prática, o calendário chinês tinha um forte valor simbólico e político. A autoridade do imperador era legitimada por sua capacidade de manter o “Mandato do Céu”, o que exigia calendários precisos. Previsões incorretas de eclipses, por exemplo, podiam ser interpretadas como perda do favor divino.

4.5. Outros Exemplos Relevantes

4.5.1. Calendário Hindu

O calendário hindu, também lunissolar, é extremamente complexo e incorpora numerosos ciclos astronômicos e rituais. Ele considera os movimentos da Lua, do Sol e até das constelações (nakshatras). Há múltiplas variantes regionais do calendário hindu na Índia, mas todas se baseiam na precessão dos equinócios e nos alinhamentos planetários.

4.5.2. Calendário Hebraico

O calendário hebraico é outro exemplo de sistema lunissolar. O ano comum possui 12 meses lunares, e um mês adicional é intercalado sete vezes a cada 19 anos (o ciclo metônico). Ele é utilizado até hoje para marcar datas religiosas judaicas, como o Pessach e o Yom Kipur, todas baseadas em fenômenos astronômicos.

Conclusão

Os calendários antigos baseados na astronomia são uma demonstração da engenhosidade humana em harmonizar a vida terrestre com os ritmos do cosmos. Ao observar o céu com paciência e atenção, civilizações inteiras puderam organizar o tempo de maneira eficaz, antecipando estações, celebrando rituais e governando sociedades inteiras. Embora os métodos tenham evoluído e os instrumentos se modernizado, a essência permanece: ainda hoje somos guiados pelos ciclos celestes que encantaram nossos ancestrais e deram forma ao mundo que conhecemos.

5. Do Juliano ao Gregoriano: A Busca por Precisão

À medida que a compreensão astronômica evoluía, tornou-se evidente que a medição precisa do tempo exigia ajustes periódicos. Os calendários antigos, embora impressionantes, ainda sofriam com pequenas imprecisões acumuladas ao longo dos séculos. Um dos casos mais emblemáticos desse desafio foi a transição do Calendário Juliano para o Calendário Gregoriano — uma mudança que moldaria profundamente a maneira como o mundo ocidental conta o tempo até os dias atuais.

O Calendário Juliano e sua Base Astronômica

O Calendário Juliano foi introduzido em 46 a.C. por ordem de Júlio César, com o auxílio do astrônomo egípcio Sosígenes de Alexandria. Na época, o calendário romano vigente estava profundamente desorganizado, acumulando erros que desalinhavam as estações do ano com as datas civis e religiosas. A proposta de Júlio César visava restaurar a ordem e basear o calendário no ano solar.

O novo sistema fixou o ano em 365 dias, com um ano bissexto a cada quatro anos, totalizando uma média de 365,25 dias por ano. Essa estimativa estava muito próxima da duração real do ano solar, que é de aproximadamente 365,2422 dias. O calendário juliano também redefiniu o início do ano em 1º de janeiro e reorganizou os meses com base no modelo egípcio, distribuindo os dias de forma mais regular entre eles.

Por muitos séculos, o Calendário Juliano funcionou adequadamente para fins civis, religiosos e agrícolas. No entanto, a diferença de cerca de 11 minutos por ano entre o calendário e o ciclo solar começou a se acumular com o tempo, resultando em um descompasso considerável entre as datas e os eventos astronômicos naturais.

Erros Acumulados ao Longo dos Séculos

Embora pareça pequena, a diferença anual de 11 minutos entre o calendário juliano e o ano solar real causava um desvio de cerca de um dia a cada 128 anos. Ao longo de mais de 1.600 anos de uso, isso significou um acúmulo de aproximadamente 10 dias de erro. Esse descompasso afetava, entre outras coisas, a data do equinócio da primavera, que é fundamental para o cálculo da Páscoa cristã.

Durante o Concílio de Niceia, em 325 d.C., foi determinado que a Páscoa deveria ser celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia seguinte ao equinócio da primavera. No entanto, devido ao deslocamento causado pelo calendário juliano, o equinócio — que originalmente ocorria por volta de 21 de março — estava sendo observado cada vez mais cedo. Isso ameaçava a consistência litúrgica e causava preocupação entre os líderes da Igreja.

Reforma Gregoriana: Ajustes e Base Científica

Em 1582, o Papa Gregório XIII liderou uma reforma do calendário, com base em estudos astronômicos realizados por especialistas como Christopher Clavius e Aloysius Lilius. A reforma tinha como objetivo realinhar o calendário com o ano solar e corrigir os erros acumulados desde o tempo de Júlio César.

A solução envolveu duas ações principais:

- Correção imediata: Foram eliminados 10 dias do calendário. Assim, o dia seguinte a 4 de outubro de 1582 passou a ser 15 de outubro, ajustando imediatamente o equinócio da primavera de volta ao dia 21 de março.

- Nova regra para anos bissextos: O calendário gregoriano manteve o ano bissexto a cada quatro anos, com uma exceção: os anos múltiplos de 100 só seriam bissextos se também fossem divisíveis por 400. Assim, 1600 foi bissexto, mas 1700, 1800 e 1900 não foram. Essa regra reduziu a média anual para 365,2425 dias — uma correção extremamente próxima da duração real do ano solar.

Essas mudanças tornaram o Calendário Gregoriano o mais preciso até então e, por isso, ele foi adotado rapidamente por países católicos como Itália, Espanha, Portugal e Polônia. No entanto, países protestantes e ortodoxos foram mais relutantes e o implementaram apenas décadas ou até séculos depois. A Inglaterra, por exemplo, só fez a mudança em 1752, enquanto a Rússia czarista adotou o calendário gregoriano apenas após a Revolução de 1917.

Além de sua precisão, a reforma gregoriana representou um marco na história da ciência, pois foi uma das primeiras grandes iniciativas em que o conhecimento astronômico foi aplicado diretamente à vida civil e religiosa. A adoção de um modelo baseado em cálculos e observações científicas refletia uma nova era de racionalização do tempo.

Legado e Atualidade

Hoje, o Calendário Gregoriano é o calendário civil oficial na maior parte do mundo. Sua criação foi motivada tanto por necessidades religiosas quanto científicas, e sua precisão é tamanha que continua em uso após mais de quatro séculos, com apenas pequenas variações mínimas em relação ao ano solar real.

A transição do calendário juliano para o gregoriano ilustra como a observação astronômica e a busca por precisão no tempo são constantes na história da humanidade. Ela também demonstra que, mesmo com tecnologias rudimentares, os estudiosos do passado foram capazes de realizar feitos notáveis de engenharia temporal — feitos que continuam moldando a nossa contagem dos dias até hoje.

6. A Ciência Moderna e os Calendários

Com o avanço da ciência, especialmente da astronomia e da física, a medição do tempo passou a ser ainda mais precisa. Se nas civilizações antigas o tempo era guiado principalmente pelas observações dos astros a olho nu, a era moderna trouxe novos instrumentos, métodos de cálculo e tecnologias que redefiniram nossa relação com o tempo. O calendário moderno e as formas de mensuração temporal continuam profundamente ligadas à astronomia, mas agora com o suporte da física quântica, satélites e relógios atômicos.

Como a Astronomia Moderna Ajusta Nosso Tempo

A duração de um ano solar — ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol — é de aproximadamente 365,2422 dias. Como não podemos ter um número fracionário de dias no calendário civil, foram criados mecanismos para compensar essa diferença e evitar o desalinhamento entre o calendário e os eventos astronômicos.

O mais conhecido desses mecanismos é o ano bissexto. No calendário gregoriano, adiciona-se um dia extra ao mês de fevereiro a cada quatro anos, com exceções específicas (anos múltiplos de 100 não são bissextos, a menos que também sejam múltiplos de 400). Essa regra mantém o calendário em estreita sintonia com o ano solar real.

Outro fator que influencia a medição precisa do tempo é a chamada Equação do Tempo. Trata-se da diferença entre o tempo solar médio (usado em relógios) e o tempo solar verdadeiro (baseado na posição real do Sol no céu). Essa diferença ocorre por dois motivos principais: a órbita elíptica da Terra e a inclinação do seu eixo. Em certos períodos do ano, o meio-dia solar pode estar adiantado ou atrasado em relação ao horário do relógio em até 16 minutos.

A astronomia moderna calcula essas variações com extrema precisão, permitindo que sistemas de navegação, comunicação e sincronização global operem com exatidão quase absoluta.

O Papel dos Relógios Atômicos na Medição Precisa do Tempo

Apesar de toda a sofisticação dos métodos astronômicos, foi com a invenção dos relógios atômicos que a medição do tempo atingiu um novo patamar. Um relógio atômico utiliza a frequência de oscilação de átomos — geralmente do césio-133 — para medir o tempo com precisão incomparável. A definição atual de um segundo é baseada em 9.192.631.770 oscilações da radiação emitida por esses átomos.

Essa precisão é essencial para diversas áreas, como a navegação por GPS, sistemas bancários, redes de computadores e pesquisas científicas. Um pequeno erro de sincronização em um relógio atômico pode resultar em erros de localização de quilômetros em sistemas de navegação por satélite.

Os relógios atômicos são tão confiáveis que podem funcionar por milhões de anos com um erro de apenas alguns segundos. Eles são mantidos e operados por instituições científicas e observatórios ao redor do mundo, como o National Institute of Standards and Technology (NIST), nos Estados Unidos, e o Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), na França.

Tempo Universal Coordenado (UTC) e Segundos Intercalares

Com o desenvolvimento dos relógios atômicos, foi necessário criar um novo padrão temporal que unificasse a medição do tempo em nível global. Surge, então, o Tempo Universal Coordenado (UTC), adotado oficialmente em 1960. O UTC combina a precisão dos relógios atômicos com a rotação da Terra, medida por meio da astronomia.

No entanto, a rotação da Terra não é perfeitamente constante. Ela sofre pequenas variações causadas por fenômenos naturais, como terremotos, marés e alterações no núcleo do planeta. Essas flutuações, embora mínimas, afetam a relação entre o tempo atômico e o tempo astronômico.

Para corrigir essas discrepâncias, são adicionados os chamados segundos intercalares (leap seconds). Quando necessário, um segundo é adicionado (ou, teoricamente, subtraído) ao UTC para manter sua diferença em menos de 0,9 segundo em relação ao Tempo Universal (UT1), que se baseia na rotação da Terra.

Esses ajustes ocorrem geralmente em 30 de junho ou 31 de dezembro, e são decididos pelo Serviço Internacional de Rotação da Terra e Sistemas de Referência (IERS). Desde 1972, mais de vinte segundos intercalares já foram adicionados, refletindo o compromisso da ciência moderna em manter nosso tempo sincronizado com o movimento do planeta.

Conclusão

A medição do tempo, que começou com simples observações do nascer e pôr do Sol, evoluiu para sistemas altamente complexos que envolvem física quântica, astronomia de precisão e cooperação internacional. A ciência moderna não apenas herdou o legado das civilizações antigas, como também aprimorou seus métodos, permitindo uma sincronia temporal que abrange todo o globo.

Hoje, cada segundo que vivemos é resultado de uma combinação entre a dança dos astros e a vibração precisa dos átomos. É um testemunho do quanto a humanidade avançou na compreensão do tempo — um conceito que sempre foi, e continua sendo, guiado pelas estrelas.

7. Cultura e Religião: A Persistência dos Calendários Tradicionais

Apesar da predominância global do Calendário Gregoriano como sistema civil internacional, muitas tradições culturais e religiosas continuam a seguir seus próprios calendários ancestrais. Esses calendários, profundamente enraizados na história e espiritualidade de diferentes povos, são mantidos vivos até os dias atuais, refletindo não apenas práticas religiosas, mas também uma ligação simbólica com os ciclos naturais do cosmos.

Essa diversidade calendárica é um exemplo vívido de como a humanidade, mesmo diante da padronização moderna, ainda preserva formas de contagem do tempo ligadas à observação astronômica e à identidade cultural.

O Calendário Islâmico

O Calendário Islâmico, também conhecido como Hijri, é um calendário puramente lunar. Ele é composto por 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, totalizando cerca de 354 ou 355 dias por ano. Isso significa que ele é aproximadamente 11 dias mais curto que o ano solar, fazendo com que as datas islâmicas se movam ao longo do calendário gregoriano a cada ano.

O calendário islâmico começa a contar a partir da Hégira — a migração do profeta Maomé de Meca para Medina, em 622 d.C. Dentre as datas mais importantes observadas por esse calendário está o Ramadã, o mês sagrado do jejum, cuja data de início varia a cada ano em relação ao calendário solar. A determinação exata do início de cada mês é baseada na observação da Lua Crescente, exigindo que autoridades religiosas ou astrônomos confirmem a sua visibilidade, seja a olho nu ou por instrumentos ópticos modernos.

O Calendário Hebraico

O Calendário Hebraico, utilizado pela tradição judaica, é um sistema lunissolar, ou seja, combina os ciclos da Lua com a correção periódica baseada no Sol. Ele também conta 12 meses, com anos de 354 dias. No entanto, para manter o alinhamento com as estações (essencial para festas como a Pessach, que deve ocorrer na primavera do hemisfério norte), o calendário insere um mês extra sete vezes a cada 19 anos — um ciclo conhecido como ciclo metônico.

Esse ajuste garante que o calendário hebraico se mantenha em sintonia com os eventos astronômicos e as datas religiosas sazonais. As celebrações judaicas são cuidadosamente sincronizadas com a Lua, como o Rosh Hashaná (Ano Novo Judaico), que ocorre na Lua nova do sétimo mês, e o Yom Kipur (Dia do Perdão), que vem dez dias depois.

O uso contínuo do calendário hebraico é um exemplo marcante de como a tradição religiosa pode manter viva uma conexão com os ritmos naturais do céu, mesmo em um mundo amplamente regido pelo calendário gregoriano.

O Calendário Hindu

Na Índia, diversas versões do Calendário Hindu coexistem, variando conforme a região, mas todas são baseadas em um modelo lunissolar. O sistema tradicional utiliza os movimentos da Lua para os meses e do Sol para o ano, com ajustes periódicos que incluem meses adicionais (chamados adhika masa) para manter o alinhamento com as estações.

As celebrações religiosas hindus, como o Diwali, Holi ou Navaratri, estão intimamente ligadas à posição da Lua e dos planetas. Astrônomos hindus há milênios observam os céus para calcular datas importantes com base em complexos cálculos siderais e solares.

O calendário hindu também incorpora elementos astrológicos, como os nakshatras (constelações lunares), que são essenciais para a escolha de datas auspiciosas para cerimônias, casamentos e rituais religiosos. Essa integração entre observação astronômica e práticas espirituais reflete uma visão cósmica do tempo, onde o universo e o destino humano estão profundamente entrelaçados.

O Equilíbrio entre Tradição e Astronomia

Embora os calendários tradicionais tenham origens milenares, muitos deles continuam sendo ajustados com base em observações astronômicas modernas. Comunidades religiosas frequentemente recorrem a astrônomos profissionais ou a comitês científicos para calcular o início de seus meses e festividades com base em efemérides celestes, softwares de simulação e observatórios.

Por exemplo, em algumas comunidades islâmicas, especialmente fora dos países árabes, o início do Ramadã é determinado por cálculos astronômicos precisos, em vez da observação direta da Lua. Da mesma forma, cálculos meticulosos são feitos com antecedência para prever datas judaicas e hindus em países com fusos horários diversos.

Esse equilíbrio entre tradição e ciência mostra como a astronomia continua a desempenhar um papel essencial em rituais religiosos, mesmo em tempos de alta tecnologia. A necessidade de sincronizar as práticas espirituais com os ciclos naturais reforça a ideia de que, para muitas culturas, o tempo não é apenas uma medida objetiva, mas uma expressão de conexão com o universo.

Conclusão

A permanência dos calendários tradicionais religiosos e culturais é uma poderosa evidência da diversidade humana e da persistência dos laços entre o céu e a Terra. Esses sistemas representam mais do que datas: eles são formas de ver o mundo, de marcar o sagrado e de manter viva a herança astronômica das civilizações.

Enquanto os calendários modernos se preocupam com precisão científica, os calendários tradicionais lembram que o tempo também pode ser simbólico, cíclico e espiritual — e que, em todas as suas formas, ele continua a ser guiado pelos astros.

8. O Futuro da Medição do Tempo

Ao longo da história, a medição do tempo evoluiu a partir da observação dos astros até alcançar os sofisticados sistemas atômicos da atualidade. No entanto, esse processo está longe de estar concluído. A astronomia moderna e as novas tecnologias continuam a desafiar nossa percepção do tempo e a propor mudanças nos sistemas que o regulam.

O tempo, enquanto conceito físico e cultural, tornou-se uma questão não apenas de marcação civil, mas também de coordenação científica, tecnológica e até filosófica. A cada avanço, surgem novos debates sobre como devemos continuar a organizar, medir e sincronizar nossas vidas com os ritmos do universo.

Astronomia e Tecnologia: Redefinindo o Tempo

O desenvolvimento da astronomia de alta precisão, aliado ao crescimento das tecnologias digitais, permitiu uma medição do tempo extremamente exata. Os relógios atômicos de próxima geração, como os baseados em átomos de estrôncio, já conseguem medir desvios na ordem de um segundo a cada bilhões de anos. Isso ultrapassa em muito a precisão exigida para aplicações práticas atuais, mas é essencial para áreas como a física de partículas, a astrofísica e a exploração espacial.

A constante melhora nos métodos de medição influencia diretamente sistemas globais como o GPS, que depende de cálculos temporais precisos para determinar posições. Além disso, com o avanço das redes de alta velocidade, como a internet das coisas (IoT) e a sincronização de sistemas financeiros internacionais, a definição rigorosa do tempo se torna cada vez mais crítica.

Calendário Civil x Tempo Astronômico

Apesar de todos os avanços, o calendário civil que utilizamos no cotidiano ainda é uma convenção social e histórica, e nem sempre está perfeitamente alinhado com os eventos astronômicos. O Calendário Gregoriano, por exemplo, é uma aproximação funcional do ano solar, mas precisa de ajustes periódicos como os anos bissextos e ainda assim apresenta pequenas discrepâncias.

Já o tempo astronômico se baseia em observações reais dos movimentos da Terra e dos corpos celestes. Esse tempo é irregular por natureza, pois a rotação da Terra sofre variações causadas por fatores geofísicos e gravitacionais. Para corrigir isso, foi criado o sistema de segundos intercalares, que ajusta o Tempo Universal Coordenado (UTC) sempre que a diferença com o Tempo Universal (UT1) se aproxima de um segundo.

No entanto, a adição de segundos intercalares gera dificuldades técnicas em sistemas digitais, bancos de dados e redes. Por isso, há discussões em andamento sobre a eliminação dos segundos intercalares, o que significaria aceitar um descompasso progressivo entre o tempo civil e o tempo astronômico. Esse pequeno “afastamento” do céu pode parecer irrelevante no curto prazo, mas levanta questões filosóficas e práticas sobre como queremos que o tempo seja representado no futuro.

Reformas Futuras e Novos Ajustes

A possibilidade de reformas nos sistemas de tempo está cada vez mais presente nos debates entre cientistas, engenheiros e instituições internacionais. A União Internacional de Telecomunicações (UIT) e o Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) já discutem propostas para redefinir o UTC sem os segundos intercalares a partir da década de 2030.

Outra proposta em pauta é a criação de um novo sistema de calendário universal, que seja mais estável e neutro culturalmente. Embora essa ideia enfrente resistência por motivos históricos e religiosos, alguns defendem que um calendário reformulado poderia melhorar a organização internacional de dados, negócios e eventos científicos.

Também há perspectivas mais futuristas, como a necessidade de um sistema de tempo interplanetário. Com missões espaciais planejadas para Marte e outros corpos celestes, será preciso criar uma forma de medir o tempo que considere a rotação e translação desses planetas. A NASA e outras agências já estudam possibilidades de “Tempo Marciano”, com relógios e cronogramas adaptados à realidade astronômica daquele planeta.

Conclusão

A forma como medimos o tempo está em constante transformação, refletindo o avanço da ciência e as necessidades práticas da sociedade. Se no passado nossos ancestrais erguiam monumentos para seguir os ciclos do Sol e da Lua, hoje nos apoiamos em átomos, lasers e satélites. Mas o princípio é o mesmo: buscamos compreender e nos alinhar com os ritmos do universo.

O futuro da medição do tempo poderá nos afastar das representações visuais do céu noturno, mas a astronomia permanecerá no centro dessa evolução. Afinal, enquanto girarmos ao redor do Sol, a contagem do tempo continuará a ser uma narrativa escrita pelas estrelas.

9. Conclusão

Desde os primórdios da civilização, o ser humano ergueu os olhos para o céu em busca de orientação, sentido e ordem. A astronomia, mais do que uma ciência, foi — e continua sendo — uma das ferramentas mais fundamentais para a compreensão do tempo. É graças à observação dos astros que conseguimos criar formas de organizar nossas atividades, planejar colheitas, realizar rituais, marcar encontros e construir civilizações inteiras em harmonia com os ciclos naturais.

Ao longo deste artigo, exploramos como o tempo nasceu do céu. Dos dias e noites guiados pelo movimento aparente do Sol, às fases da Lua que inspiraram os primeiros meses lunares, até a construção de calendários solares, lunares e lunissolares em diferentes culturas. Vimos também como monumentos antigos como Stonehenge e as pirâmides de Gizé são testemunhos concretos dessa antiga conexão entre a Terra e os céus, usados como observatórios e marcadores temporais sagrados.

Com o tempo, essa relação se sofisticou. Civilizações como os egípcios, maias, babilônios e chineses desenvolveram sistemas cada vez mais precisos, moldando calendários complexos que refletiam a sabedoria astronômica acumulada ao longo de gerações. Mais tarde, os romanos e os europeus medievais enfrentaram os desafios da descompensação entre calendário civil e tempo astronômico, promovendo reformas que culminaram no calendário gregoriano que usamos hoje.

Mas mesmo em nossa era digital, onde os segundos são cronometrados por relógios atômicos e satélites, ainda vivemos sob a influência dos astros. O ano novo, as estações, os equinócios e solstícios, os eclipses e até as fases da Lua continuam a marcar nossa percepção do tempo — seja em rituais religiosos, festivais culturais ou na própria organização social.

Vivemos, hoje, um paradoxo interessante: quanto mais avançamos tecnologicamente, mais percebemos a necessidade de nos reconectar com os ritmos naturais. A busca por sustentabilidade, o interesse renovado pela agricultura orgânica, o resgate de tradições culturais e a valorização dos saberes ancestrais revelam que ainda há um profundo elo entre o tempo humano e o tempo celeste.

Além disso, os sistemas modernos de tempo — como o Tempo Universal Coordenado (UTC) — continuam dependendo da astronomia para manter a coerência com os movimentos reais do planeta. Ainda são os astros que ditam, mesmo que silenciosamente, o compasso da nossa existência. A adição de segundos intercalares, os cálculos de efemérides e a medição dos equinócios são lembretes discretos de que, por mais precisos que sejam nossos instrumentos, o tempo verdadeiro está escrito nas órbitas e rotações celestes.

A conclusão que se impõe é clara: a astronomia não apenas moldou nossa noção de tempo — ela a sustenta até hoje. Mesmo diante das telas, dos algoritmos e da inteligência artificial, somos criaturas que vivem sob o céu. Cada nascer do Sol, cada noite estrelada, nos lembra que o tempo é um fenômeno cósmico tanto quanto humano.

Por fim, refletir sobre a construção do tempo a partir da observação dos astros nos convida a cultivar uma nova sensibilidade: olhar para o céu não como algo distante, mas como parte do que somos. Em tempos acelerados, talvez o maior aprendizado seja reconhecer que o tempo não é só um recurso a ser medido, mas um ritmo a ser vivido — e que esse ritmo, ainda hoje, vem das estrelas.